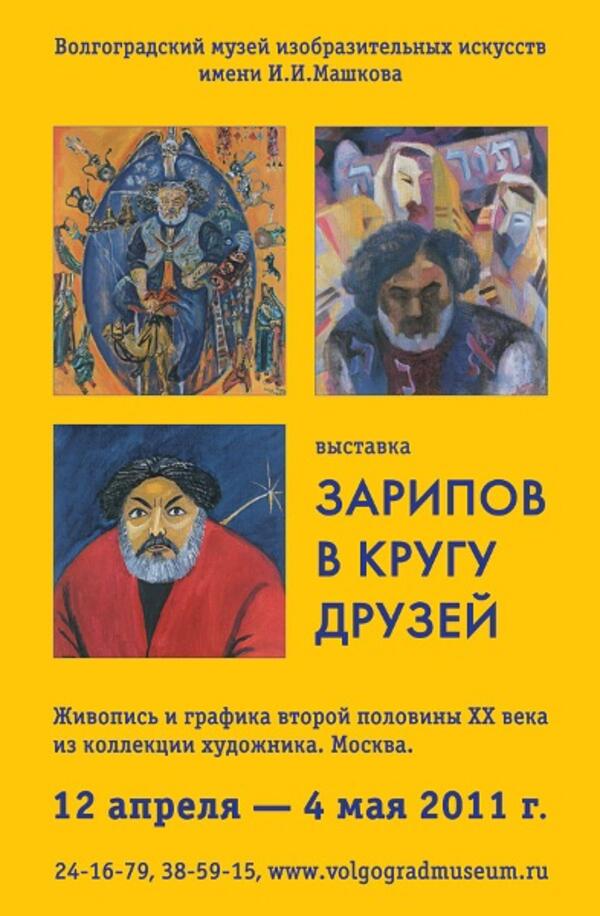

ВМИИ приглашает на выставку «Зарипов в кругу друзей». Эта выставка концептуальная. На ней представлено 60 портретов известного московского живописца Аннамухамеда Зарипова, созданные его друзьями, художниками, близкими ему по духу.

Выставка «Зарипов в кругу друзей» знакомит зрителя с пластом отечественной культуры, мало знакомым волгоградскому зрителю. Большинство представленных художников сложилось в 1970-1980-е гг. как нонконформисты, художники андеграунда. В своем творчестве они продолжали развитие традиций русского авангарда начала 20 в. Показательно, что многие из них тогда обращались не к станковым формам, но к концептуальному искусству, акциям. Так, Игорь Макаревич бы одним из лидеров группы московских концептуалистов «Коллективные действия». Большая часть из участников выставки- московские художники. Среди них много выпускников Московского Полиграфического института, института кинематографии, отличавшихся более свободной, творческой атмосферой. Сегодня многие из них проявляют себя как скульпторы, дизайнеры, архитекторы, поэты.

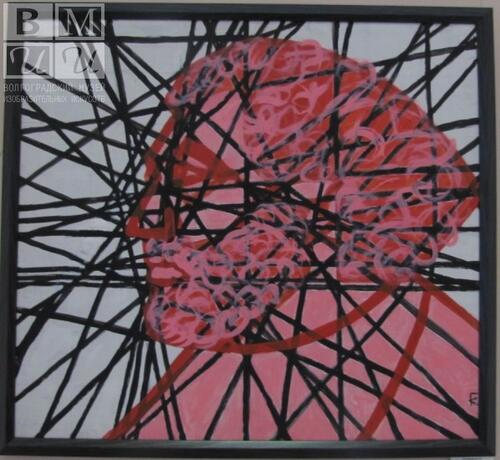

Среди них есть очень известные мастера, такие как Наталья Нестерова, Лев Табенкин, Игорь Макаревич, Клара Голицина, Василий Шульженко, Арон Бух, Натта Конышева. В то же время на выставке представлены и работы молодых художников, таких как Вера Ельницкая, Людмила Воронова, здесь же экспонируются и работы юного художника Саши Зарипова. Их работы впечатляют разнообразием, в них звучат отголоски увлечений искусства 20 в.- экспрессионизма, поп-арта, абстракции, примитивизма. Их объединяет общий круг, дружба с одним человеком, героем их портретов Аннамухамедом Зариповым. Несмотря на разнообразие решений, в их работах ясно ощутим отсвет его личности- щедрой, солнечной, избыточной, его искусства- мощного, раскованного, наполненного символами. На выставке экспонируются и произведения Зарипова из фондов Волгоградского музея- «Молочница», а также 2 графических произведения, подаренные только что.

Дух свободы, ощущение праздника, близкого волшебства освещают эту выставку. Она утверждает красоту и возможность искреннего неповторимого высказывания, своего взгляда на мир. Эпиграфом к ней могут служить стихи участника выставки живописца, дизайнера, поэта Леонида Рабичева:

Живопись

Писать без оглядки — какое блаженство!

Без страха, по чувству избранства, по праву

И просто по нраву, и вовсе без правил,

Невнятно — опасно, понятно — случайно,

Беспечно — навечно, годами, и наспех,

И на смех, и насмерть! Не бойтесь ошибок,

Завидное счастье писать без оглядки.

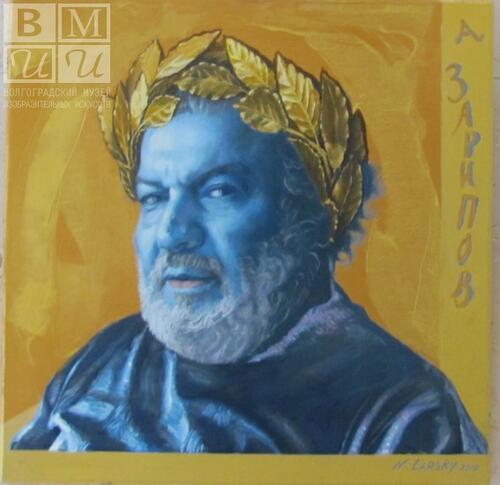

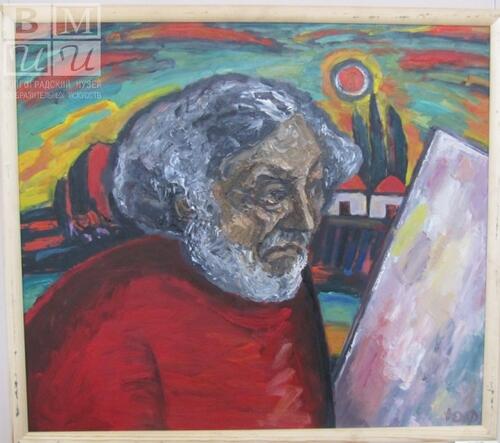

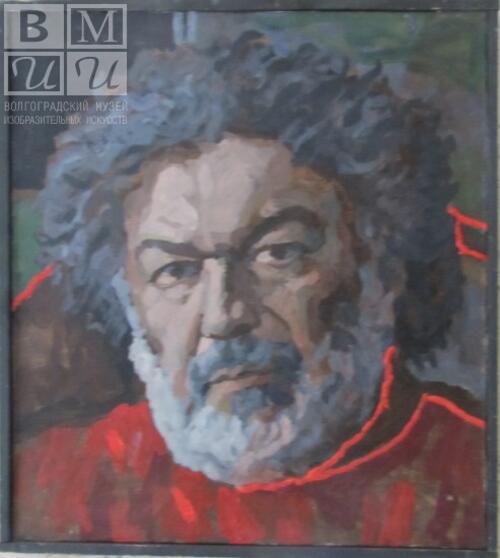

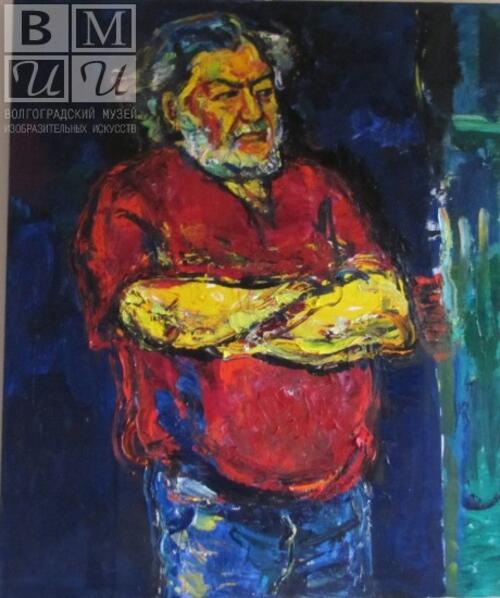

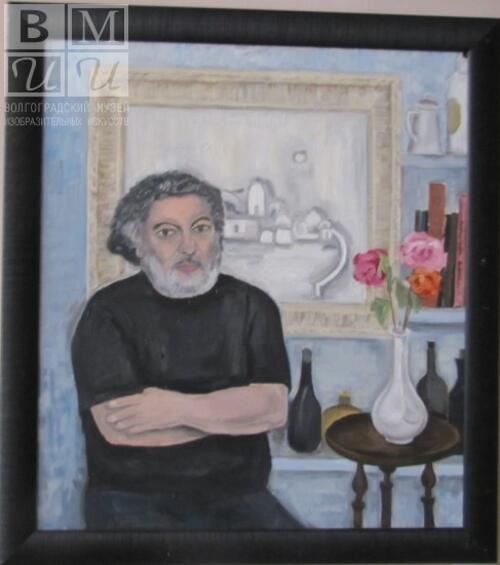

Зарипов на портретах предстает как маэстро, философ, отшельник, друг, отец, триумфатор и мученик. Аннамухамед Зарипов – не только один из ведущих московских живописцев, но и собиратель. Это тот редкий случай, когда коллекционер- не только покупатель, но и друг, советчик, творец. Коллекционирование, общение с произведениями являются для него неотъемлемой частью собственного творческого процесса. В его уникальное собрание входят произведения таких ведущих мастеров 20 в., как Ташлер, Фальк, Фонвизин, братья Смолины. Коллекция портретов Зарипова, которая начала складываться спонтанно много лет назад, сегодня насчитывает около 400 произведений. Данный выставочный проект с успехов экспонировался во многих городах: Рязани, Ярославле, Пензе, Саратове, Кирове. Выставка представляет большой интерес для студентов, учащейся молодежи, демонстрируя разнообразие исканий современной живописи.

Выставка продлится до 4 мая 2011. в выставочном зале ВМИИ (Чуйкова, 37; выходной понедельник).

12 апреля:

15.00 – Пресс-конференция для представителей СМИ

16.00 – открытие выставки

17.00 – ART-Debate

Михаил Красилин,

искусствовед

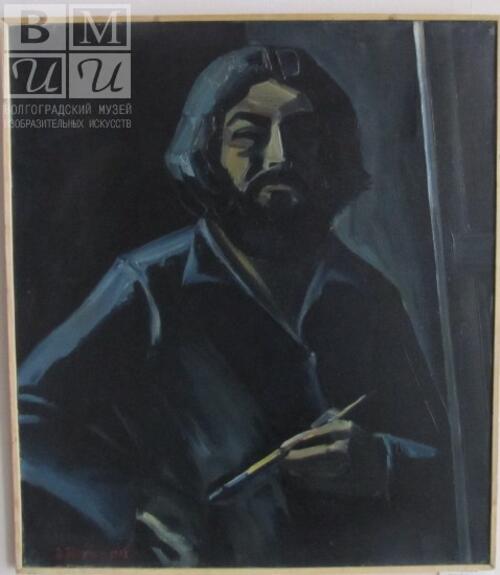

Сотворенный Зариповым художественный мир уникален. Уникален в силу необычности судьбы самого автора — мальчик из далекой Туркмении стал одним из ведущих художников России, уникален своей неординарной тематикой. Ему удалось приобщить нас к созданному им эпосу. Зарипов заставил нас поверить в непреложные общечеловеческие ценности, рожденные иной ментальностью. Он воплотил свои идеи столь своеобразным живописным языком, что позволяет говорить о нем как об одном из ярких востребованных явлений в нашем изобра¬зительном искусстве. Каждая работа художника несет в себе черты ритуала, сакрального действа.

Вера Чайковская

прозаик, литературный и художественный критик, искусствовед,

кандидат философских наук, ведущий н.с. НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ

Зарипов в кругу друзей, или тоска по братству

// Собрание, №1, 2011- С. 40-47

Эту выставку я видела несколько лет назад в галерее А3, сейчас экспонатов стало гораздо больше (около 400 портретов в разных жанрах, стилях, техниках). Ее сейчас показывают в городах нашей страны - Рязани, Ярославле, Пензе, Калуге, Волгограде, Саратове, Кирове… Уф, устала перечислять. В следующем году ее предполагают показать и в Москве. Что же показывают? И неужели это интересно?

В самом деле, трудно в наши дни найти такую выставку современного искусства, которая будет пользоваться успехом в глубинке. Да и в Москве. Художники, приятели, искусствоведы являются на вернисаж. Произносят прочувствованные речи. И все. На следующий день в залах пусто.

Когда-то Лев Толстой наивно полагал, что настоящее искусство обязательно «заразит» зрителя. По его «наводке» один энтузиаст повез картину Н. Ге «Что есть истина?» в Штаты - уж там-то они поймут! (Остатки этой веры сохранились у нас и по сей день). Увы, не поняли. Энтузиаст прогорел. А уж в наши «безинтузиазные» дни - что такое нужно показать, чтобы шли? Едва ли пойдут на «актуальные» экзерсисы - холодно, мудрено, не понятно. Уж скорее на Глазунова и Шилова – слух о них прошел по всей стране. Искусствоведы морщатся, народ валом валит. Неужели у современного искусства только такие перспективы?

Мне кажется, вовсе не зря галеристы художественных музеев разных городов нашей страны схватились за проект этой выставки. Тут представлены чуть ли не все художественные направления современного отечественного искусства, различные его виды - от живописи и графики до скульптуры и мозаики. И при этом есть некое захватывающее и интригующее «игровое» ядро - на выставке показываются портреты одного человека. Их более 400! Рекорд Гиннеса! На это клюнут взрослые и дети, неофиты и разборчивые профессионалы. Им ведь тоже хочется «поиграть», посмеяться, порадоваться, глядя как известные и неизвестные художники кайфуют и испытывают невероятный драйв, изображая своего коллегу - Аннамухамеда Зарипова.

Но что это за личность? Откуда такая популярность?

Сам Анна пишет в альбоме-каталоге об истоках проекта. Они уходят в годы его юности, когда он без денег бежал из туркменского аула в Ашхабад, чтобы заниматься живописью. Для заработка ему пришлось позировать учившимся молодым художникам. Так появились первые портреты, которые он не давал уничтожать. Тут важно два момента - это были его портреты, но это были и произведения искусства. А в Зарипове с детства жил коллекционер. Старинные монеты, осколки глинобитной посуды, амфор древних культур он собирал ребенком. Тяга к древности, видимо, генетического свойства, - ведь по отцу Зарипов (как он рассказывает) - копт. Еще одна фантастическая подробность! Звучит как «шумер» или «вавилонянин».

Когда думаешь об этом проекте, невольно вспоминаешь исследование Николая Евреинова, который, проанализировав множество своих портретов кисти разных художников, пришел к парадоксальному выводу - художники пишут самих себя. Это автопортреты.

Но проект Зарипова заставляет увидеть в многочисленных портретах одной личности еще и нечто иное, характерное именно для нашего времени всеобщей разобщенности и торжества «коммерческого» подхода к искусству. В портретах ощутима огромная художническая жажда «идеального» человека, друга, соратника, поверенного, чудака, мецената, мага. Огромное тяготение к артистической творческой общности, к дружеской среде, к вниманию и пониманию. К задушевному разговору на «своем языке» или вообще без слов. И «харизматическая» личность художника, коллекционера, мецената, человека бурного «восточного» темперамента Анна Зарипова пришлась тут как нельзя более кстати. Иначе как объяснить, что пишут его по собственной охоте, без заказа? Пишут из года в год, изменяя манеру и находя какие-то новые средства выразительности? Изображают запойно, обращаясь то к маслу, то к карандашу, то к камню?

В довольно горьких размышлениях художника Василия Шульженко, представленных в альбоме-каталоге, есть и об одиночестве, и о водке, вместо давнего «чайка», и об отсутствии интереса к другим. Но, оказывается, Зарипова пишут «как дети». Прорывается даже архаическое и какое-то глуповатое по нынешним временам словечко «энтузиазм».

В альбоме – каталоге возникает чудесный миф о пассионарной творческой личности, которой так нам всем не хватает. В начале и в конце альбома на больших разворотах представлен фотоколлаж, где десятки людей, художники, искусствоведы, зрители, представители разных стран, конфессий и национальностей каким-то образом соприкасаются с Зариповым. Входят в «круг его друзей». Поистине магический круг. Но как же Зарипова видят художники?

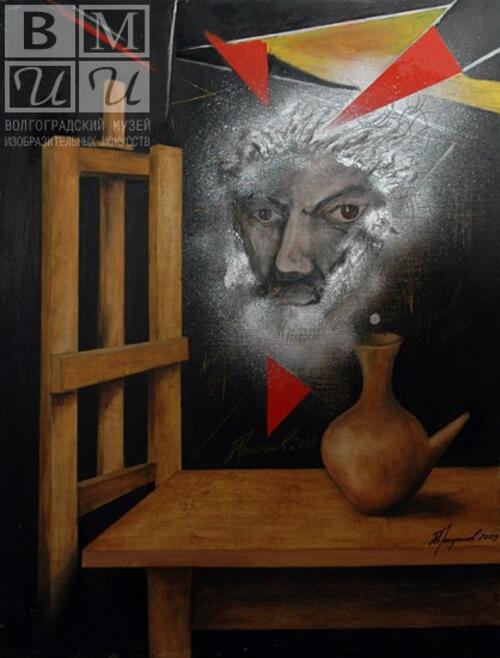

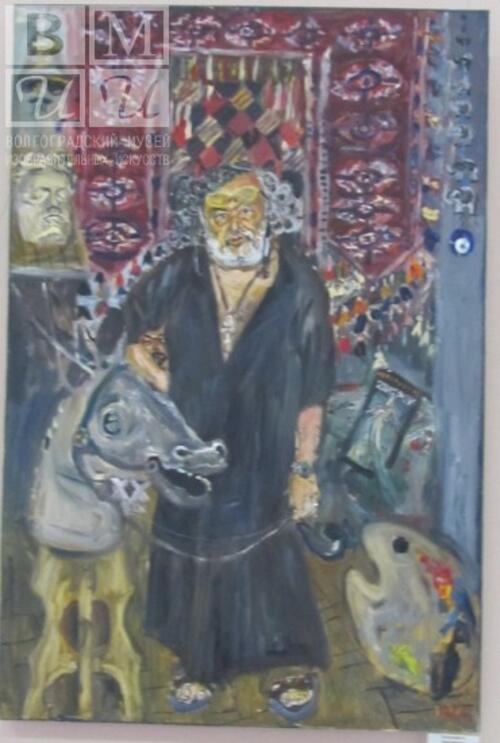

У того же Василия Шульженко в работах разных лет, стилизованных под академизм, Зарипов предстает то мудрым и темпераментным Кентавром, то философом – суфием, то и вовсе ренессансным патрицием в кругу семьи - тем благородным Меценатом, о котором так истосковалась артистическая душа («Зарипов-кентавр», 2007; «Философ», 2009; «Портрет семьи Зариповых (подражание венецианцам)», 2010).

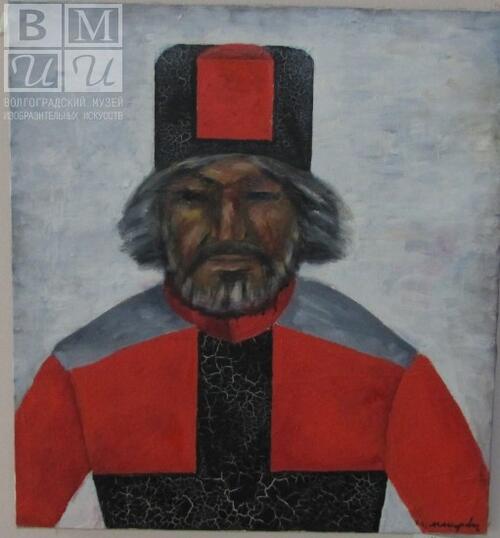

В таком же «величественном» духе, несколько подражая позднему Малевичу с его замечательным автопортретом в костюме венецианского дожа - изображает его и Игорь Макаревич (портрет Аннамухамеда Зарипова,2010). Полуфигура торжественно предстоит на «космическом» фоне, наряженная в фантастический костюм с преобладанием красного и черного. Но лицо не мрачно-сосредоточенное, как у персонажа Малевича, а неожиданно веселое, с узкими щелочками смеющихся глаз. Ведь это игра «с переодеванием», игра со стилем, игра со зрителем.

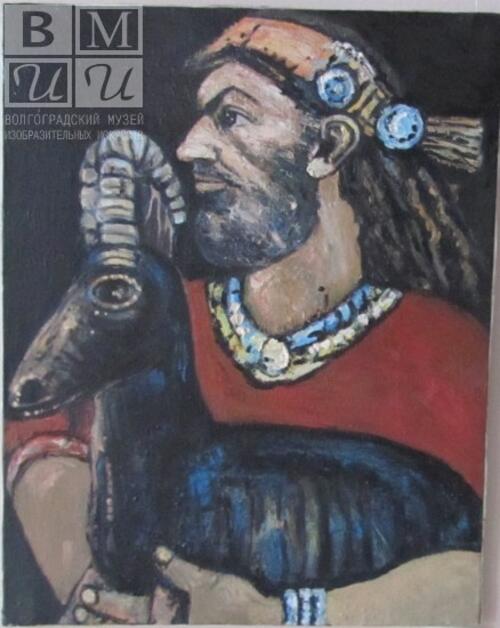

В сходном торжественном (и слегка ироническом) ключе изображают нашего героя многие художники. У Е. Гинзбурга на одном из портретов он представлен возрожденческим персонажем («Меценат», 2010), на портретах Н. Ларского увенчан лавровым венком («Портреты Зарипова» №5 и №6), в композиции Л. Рабичева – это уже почти Господь Бог («Великолепному Анне», 2009). Но и тут везде присутствуют элементы праздника и игры. Так, у Н. Ларского «героический» венок смешно контрастирует с синим лицом и повседневной одеждой персонажа. У Рабичева «Великолепный Анна» весь собран из каких-то художнических атрибутов и принадлежностей и сжимает в руках альбом собственной коллекции. Пожалуй, только Лев Табенкин, обычно пристрастно-ироничный и даже саркастичный, изображая Зарипова в образе библейского персонажа, обходится без всегдашней иронии. Это некий воплощенный идеал благородного служения («Жертвоприношение, портрет Анны Зарипова», 2010). Как правило, художник добрее к животным - птицам, собакам, чем к людям. Но тут и стилизованный барашек в руках героя, и сам персонаж в ярко-красном одеянии как бы слиты в едином порыве - оба глядят вдаль, рельефно выделяясь на черном фоне. Здесь есть некая фресковая статуарность и мозаичное сияние красок. Ироничный художник вложил в образ своего друга какие-то очень важные для себя надежды и упования. Кстати, есть у Табенкина и скульптурная голова Зарипова – в таком же «идеальном», мощном и выразительном ключе.

Для Льва Табенкина, оказывается, тоже необычайно важно (об этом он пишет в приведенном в альбоме отрывке), что Зарипов «объединяет людей, художников и прочих». Некоторые работы (обычно это серии) как раз и посвящены проблеме «диалога» художников, их специфического (на визуальном уровне) общения.

Живущий в Берлине В. Николаев пишет на бумаге очень красивую, легкую и остро современно смотрящуюся серию «Диалог художника В. Николаева с Зариповым», 2007). Это, как мы понимаем, диалог «на расстоянии», но не телефонный, а пластический. «Громада пространства», которую необходимо преодолеть, тут представлена образом некоего окна или картинной рамы, сквозь которую, минуя наслоения краски, какие-то изогнутые ленты и тонкие металлические конструкции (есть даже остро заточенный нож) прорывается «фотографическое» лицо Зарипова и сценки московской артистической жизни. Кое-где в просвете окон мелькает и сам художник, но, судя по всему, это тоже некое важное, хотя и «летучее» воспоминание. Акриловые краски в диапазоне спектра создают отчужденно - холодноватую и летуче-неуловимую атмосферу. Было или не было? Может быть, прошлое – сон, хотя и с фотографически запечатлевшимися лицами? Сложный диалог художника с Зариповым и с самим собой…

В рисунках Кирилла Мамонова возникает более непосредственный вариант диалога. Так и представляешь себе какой-нибудь Дом творчества на Сенеже или в Вышнем Волочке, где художник весело и импровизационно запечатлевает друга в процессе общения. Почти везде есть момент озорства и легкого хулиганства. На разлинованной в клеточку цветными карандашами бумаге возникает гривастый профиль художника с очками на лбу и с трогательным аленьким цветочком в руках («Анна с цветочком», 2006). Или же за спинами позирующих друзей-художников виднеется какой-то застарелый плакат с надписью «Спасибо тов. Сталину». На третьем цветном рисунке смеющееся лицо персонажа (Анна) словно бы обращено к художнику с вопросом. Этот краткий диалог, важно имитирующий проблемы «большого» портрета, зафиксирован в углу рисунка: «Не похож?» (это, вероятно, персонаж). И радостный ответ: «Похож!» В выразительных и вроде бы непритязательных рисунках черным карандашом тоже везде появляются надписи, подчеркивающие не только приятельский характер отношений, но и некую поэтическую высоту общения. Двое задумавшихся художников, стоя напротив друг друга, соприкасаются бокалами. И надпись «С днем рождения Анна!» ( В подписи запятая перед именем поставлена, а на рисунке все ясно и так). А вот еще момент какого-то непрекращающегося творческого диалога - рядом с портретом Анна пририсован ангелочек, а подпись гласит: «Анна! Сохраняй ангелов». Что-то из общего художнического фольклора и художнической магии.

Кстати о магии. Она сопровождает образ восточного человека «Анны» повсеместно. Используется стилистика примитива, которая вообще очень пристала нашему персонажу, словно вынырнувшему из фольклорного сказания или современной былички о духах и домовых. В ранней, очень красивой работе Е. Струлева персонаж представлен каким-то «повелителем стихий», лениво возлежащим, почти растворенным в космическом просторе – густых слоях желтой, зеленой и синей краски («Муза летит, море шумит, Зарипов лежит», 1988). На многочисленных холстах Н. Конышевой персонаж представлен восточным магом в окружении экзотических животных - верблюда, осла, удода. Но почти везде есть и палитра - атрибут творческого «волшебства» («Удод и художник», 1995). В тонких по цвету и музыкальных гуашах Б. Бомштейна Зарипов тоже окружен животными, окутан дымкой волшебства и магического ведения («Аксакал на лошадке», «Птица Зарипова», 2010).

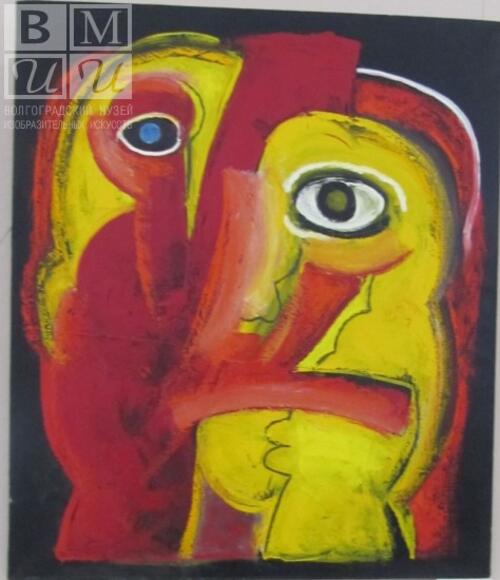

Однако пристала «магу» - Зарипову и стилистика современной абстракции и новых технологий, придающих образу некую «астральную» загадочность. Тут часто обыгрывается мотив «взгляда» или «глаза», одновременно магический и намекающий на художественную природу персонажа. Так, А. Панкин в работе «Взгляд Зарипова» (2007), создает какую-то очень праздничную абстрактную композицию в желто-бело-коричневых тонах, где внутри обведенного черным силуэта один над другим изображены «абстрактные» глаза - один круг в другом. Почему это взгляд Зарипова? Вероятно, потому, что это весело, раскованно и «магично». Художник немного «шаманит», отталкиваясь от реального персонажа. Некто Бикапо создает и вовсе шаманский образ «глаза» Зарипова, используя фотографию и компьютерную графику («Глаз Зарипова», 2007). Перед нами «магическая» игра с черно-белым цветом, вспышками света, отражениями и плавными, напоминающими крыло, линиями. В этом же ряду работа автора из Нью - Йорка И. Торшинкова, где «загадочный» взгляд Зарипова моделируется с помощью пуговиц, внедренных внутрь написанного маслом холста (Зарипов, 1990). Как видим, образ Зарипова инициирует всевозможные творческие эксперименты. Художники не боятся обидеть собрата, создавая не «парадные» портреты, а живые, смешные, фантастичные.

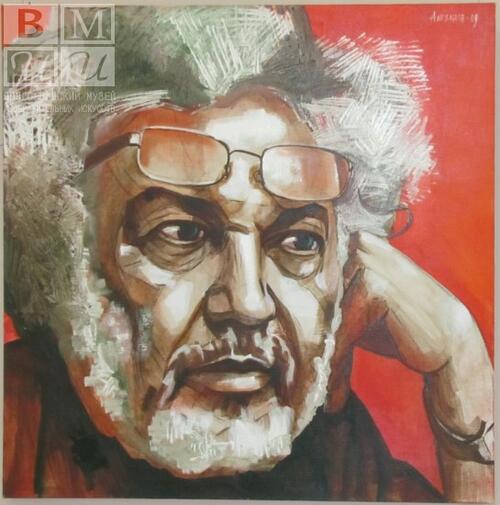

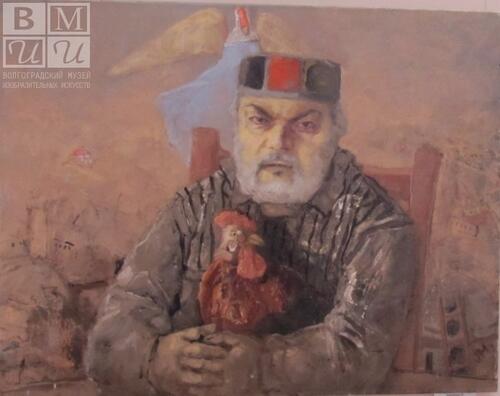

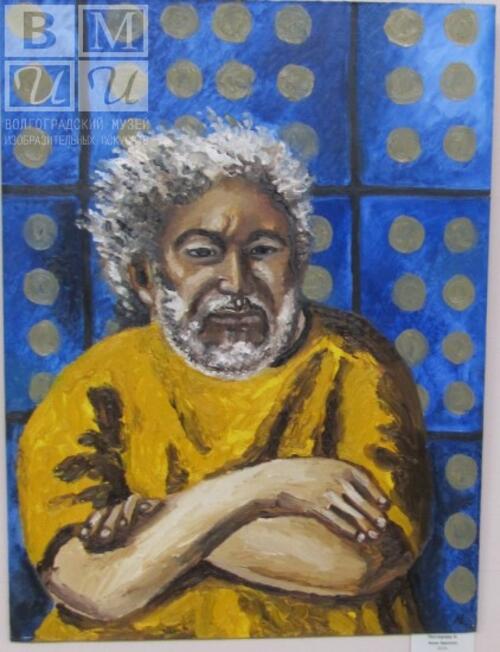

В это раскованное действо внесли свою лепту и сами представители семейства Зариповых – Зарипов-старший и Зарипов-младший. В альбоме-каталоге представлена целая серия автопортретов Анна, причем они или дают несколько романтизированный, а иногда даже инфернальный образ художника (что соотносимо с «магическими» штудиями его друзей) или же выдержаны в шутливо-ироничных тонах. Положим, на раннем «Гурзуфском автопортрете» (1980) образ художника строится на контрастном сопоставлении черноты ночи, скрывающей фигуру художника, и выхваченной из этой черноты и данной в тревожном желто - красном колорите части лица. Романтический пейзаж с диском желто-красной луны за спиной художника и светящаяся вертикальная полоса с левого боку добавляют полотну романтической недосказанности. Тут явно не хватает самоиронии, которой в избытке в таких работах, как «Лечу в бездну!» (1995) и «Четыре автопортрета» (1999). В них потеряна та самая портретная «похожесть», о которой спрашивал персонаж рисунка Мамонова, но зафиксированы какие-то критические моменты авторского самоощущения, приправленные юмором. Так, в «Четырех автопортретах» четыре приземистых и смешноватых силуэта вписаны в разно-цветные квадраты. Причем два верхних квадрата изрезаны колючей проволокой, а нижние- решеткой. Ситуация (внутренней?) «несвободы» и «заключения» обыгрывается в шутливом духе.

Композиции юного художника Саши Зарипова, в сущности, ничем не уступают работам представленных в альбоме мастеров-профессионалов. Мальчику, кажется, вовсе не мешает, что он изображает «папу». Он не теряет ни свободной раскованности, ни юмора, ни художнической «хватки». В особенности хочется отметить недавние штудии в технике компьютерной графики, которых не было на предыдущей выставке. Саша Зарипов изображает различные психологические состояния своей модели - удивление, раздражение, задумчивость, веселость, работая с ярким локальным цветом, размытыми пятнами и линиями. («Папа в розовом», «Папа удивлен», «Папа в желтом», «Папа в зеленом», 1910).

Детская непосредственность и взрослая мастеровитость тут счастливо совпали.

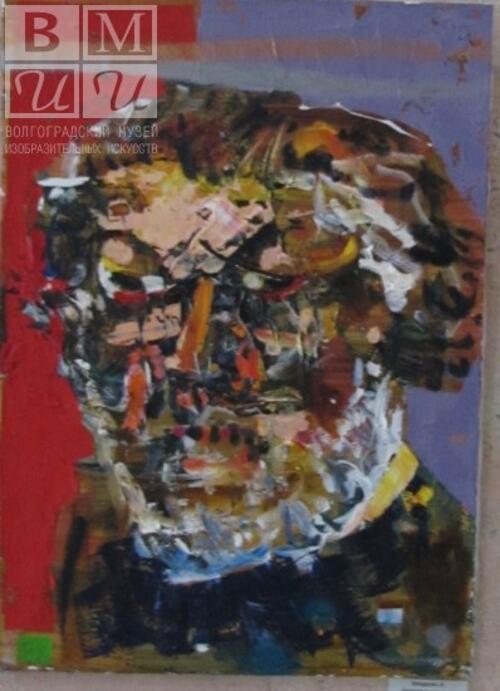

Но есть еще один тип портрета, о котором мне хочется сказать под конец. Многоликость художника (иначе, его многогранность и неразгаданность) явлена во многих работах, начиная с его собственного «Двойного автопортрета» (1980) и вплоть до работы Т.Кроля «21 век: Зарипов в трех ипостасях», где автор использует «новую технологию» цифровой печати на холсте (2010). Однако еще более интересны (мне, во всяком случае) работы, где представлено просто лицо Зарипова. Впечатление такое, что современный художник, который вообще отвык от изображения человеческих лиц, на примере Зарипова как бы заново начинает постигать феномен человеческого лица. Отсекается все лишнее, портреты почти монохромны, фон нейтральный (а в портрете Н. Акимова нет не только фона, но даже срезана часть лица по краям), потому что художникам важно вглядеться в лицо без всяких помех и отвлекающих деталей. Эти портреты редкостно серьезны (К. Худяков, «Художник Аннамухамед Зарипов», И. Колесников, С.Денисов, «Аннамухамед» О. Тыркин, «Аннамухамед Зарипов», 2010). Честно говоря, когда смотришь на лица, изображенные на этих портретах с некой въедливой «фотографической» пристальностью, они представляются изображениями разных людей. В них, как ни странно, очень мало характерного и узнаваемого.

Пожалуй, только в работе Колесникова и Денисова (цифровая печать на металле) узнается быстрый и необыкновенно живой взгляд резко повернутого лица. Но все равно остается ощущение монументальной обобщенности. У Акимова - грозная жесткость черт, яростный взгляд героя и творца. У Худякова, использующего смешанную технику по металлу, некая космическая отрешенность в увиденном с дотошной подробностью лице. Тыркин, используя традиционную технику масла и холста, мягче и поэтичнее. Но и тут перед нами словно вовсе и не Зарипов, а некое загадочное человеческое лицо, проступающее из темноты. Лицо вообще. Такими видятся фаюмские портеты- образ человека перед лицом космоса и вечности. Пожалуй, подобный смысловой и пластический оттенок несут в себе все четыре названных мною портрета. Они достоверны и не похожи, пристальны и обобщены. Художники подбираются к тайне лица и одновременно словно бы к тайне космоса, потому что каждый человек-космос. Вот на какие размышления навел художников веселый и игровой проект Зарипова.

А в целом по мановению этого проекта - волшебной палочки мага Анна – современная жизнь повернулась не своим деловым прагматичным лицом, а карнавальным ликом, полным причуд и странностей, артистического легкомыслия и творческой собранности. Альбом (и выставка в целом) явили идею художнического братства, а в широком смысле - братства общечеловеческого. И все это без пафоса – живо, изобретательно, остроумно, а порой глубоко и талантливо.