В год своего 60-летия в рамках проекта «открытые фонды» Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова представляет зрителю шедевры из своей коллекции. Выставка «Ясный свет» приурочена к юбилею замечательного русского живописца, монументалиста, исследователя, художника-педагога Николая Михайловича Чернышева (1885-1973). Небольшая экспозиция представляет семь его живописных и графических работ из коллекции ВМИИ, созданных в 1930-1950-е годы, два из них экспонируются впервые.

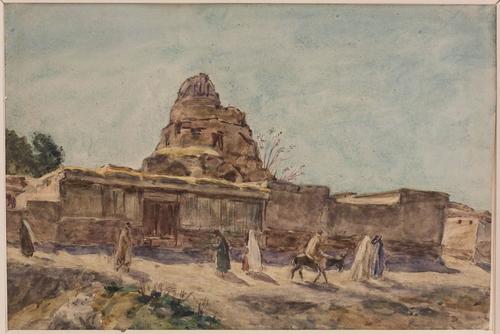

В числе первых экспонатов музея была акварель Н.М.Чернышева «Руины мавзолея «Биби Ханым». Гузарский перевал» (1943), переданная в ВМИИ Дирекцией художественных фондов и проектирования памятников в 1963 году. Живописные работы «Поздняя прогулка», 1923 г., «Портрет жены», 1930 г., «Пионерка», 1934 г., «Пионерка», 1930-е гг. были приобретены у жены художника Антонины Михайловны в 1986 г. Еще две работы («Художник-воин Степанов Н.Д., 1931, «Испуг», 1959), были приобретены у дочери художника Полины Николаевны в 2014 г.; это одни из самых свежих поступлений в фонды музея.

Николай Михайлович Чернышев прожил в искусстве большую творческую жизнь протяженностью почти в три четверти века. Он родился 21 марта 1885 г. в селе Никольском Тамбовской губернии Борисоглебского уезда (ныне Воронежская область). Его первые шаги в искусстве начинались на заре ХХ века, как и Машкова, он учился у Валентина Серова. В конце жизни его окружали молодые художники – семидесятники, почитавшие его за редкую преданность искусству. В старости он работал не менее результативно, чем его младшие товарищи.

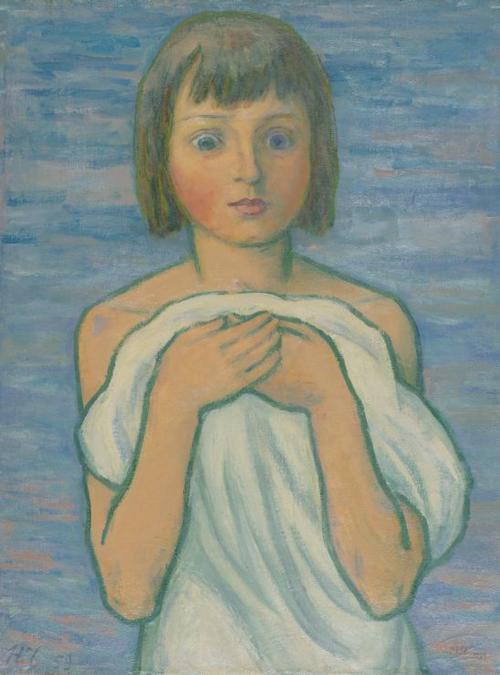

Для Николая Чернышева важнейшим оставалось воплощение духовного начала, трепетного, искреннего чувства жизни, что сделало его излюбленной темой хрупкие, исполненные чистой гармонии и строгости образы ранней юности. В 1920-е гг. он стал одним из организаторов общества «Маковец», его участники мечтали о возрождении духовности искусства, о преемственности и синтезе с наследием мастеров прошлого. Стиль мастера гармонично соединил традиции русского символизма с лиричностью портретной и пейзажной московской школы живописи и неофициальным искусством советского периода. Тонкая одухотворенность и подкупающая искренность «чернышевских» образов привлекают зрителя своей сдержанной глубокой красотой.

Сам художник вспоминал: «С жаром я принялся за зарисовки подростков в детдомах, на детских площадках, в пионерских лагерях... Мой основной жанр - девочки-подростки в очаровании переходного возраста от детства к девичеству, полные строгости, чистоты и грации, но сами еще не осознающие своей красоты».

Замечательно, что другом, музой и ангелом- хранителем Николая Михайловича стала одна из его юных моделей Антонина Александровна. Вместе они прожили более 40 лет, из ее рук пришла в музей большая часть работ Чернышева.

Представление об этой главной творческой линии Н.М.Чернышева дают четыре его произведения, представленные на выставке: «Поздняя прогулка», 1923 г., «Портрет жены», 1930 г., «Пионерка», 1934 г., «Пионерка», 1930-е гг. Продолжением этой темы является работа позднего периода «Испуг». Она является живописным эскизом к мозаике 1961 года, находящейся сегодня в фондах Третьяковской галереи. В своих героинях художник стремился передать не столько портретное сходство, сколько «выражение юных ликов», удивление, «внутреннюю взволнованность видениями открывающегося мира»...

Н.М.Чернышев сыграл огромную роль как исследователь и популяризатор древнерусского монументального искусства. В течение нескольких лет он изучал технику стенных росписей Дионисия. Вместе со студентами проводил экспедиции в Ферапонтове, где нашел более 100 оттенков минеральных красок. Результатом исследовательской работы стал фундаментальный труд «Искусство фрески в Древней Руси» (1954), который Николай Михайлович посвятил жене. Его активная деятельность как мастера стенной росписи и сграффито не только возродила интерес к этим видам искусства, но и дала им новый импульс развития в XX веке. Велик его вклад и в развитие искусства мозаики.

К этому искусству мастер обратился на рубеже 1950-1960-х гг. Известно, что мысль сделать мозаику подал ему В.А.Фаворский. В работе «Испуг» создан вариант его классического образа «нетленной, целомудренной юности». В то же время, работа представляет интерес и как редкий пример, свидетельствующий о стремлении мастера запечатлеть сиюминутное: сильные эмоции, испуг, что составляло для него определенную сложность, так как противоречило его системе приемов, изначально ориентированной на вневременное, гармоничное и целостное мировосприятие. Работая над мозаиками, Чернышев обращался к мотивам, запечатленным в своих ранних произведениях. В мозаике «Испуг» он использовал фрагмент картины 1933 г. Известно, что мастер воплотил данный образ и в скульптуре.

В течение многих лет Николай Чернышев был профессором на кафедре монументальной живописи в Высших художественно -технических мастерских — Высшем государственном художественно-техническом институте в Москве (1920-1930), преподавал технику монументальной живописи в Институте пролетарского искусства в Ленинграде (1930-1931), в Училище памяти 1905 года (1932-1933) в Москве, в Московском художественном институте имени В.И.Сурикова (1936-1938), воспитал целое поколение художников-монументалистов.

Акварелью художник всерьез нанялся в эвакуации, в Самарканде, где была создана работа «Биби Ханым». Гузарский перевал» (1943), запечатлевшая грандиозную соборную мечеть Тамерлана.

Портретов в наследии Николая Михайловича сохранилось немного. Решение портрета «Художник-воин Степанов Н.Д. (1931) несет опыт изучения древнерусской фрески. Несмотря на то, что работа выполнена масляными красками, ее поверхность матовая, «фресковая». На обороте картины к подрамнику прикреплена записка с авторской надписью, сделанной в более позднее время: «Художник- воин Степанов Николай Дмитриевич. Погиб за родину в Великой Отечественной войне. Окончил ВХУТЕМАС в 1930 г. Участвовал в росписи казарм им. Дзержинского». Мастер запечатлел образ молодого художника, который помогал ему в работе над монументальными заказами, и за судьбой которого он заинтересованно следил. Работа обнаруживает зрелое, отточенное мастерство портретиста. Образ воина отличается благородством, сдержанной мужественной силой, и в то же время поэтической мягкостью и интеллектуальностью, повседневные детали не затмевают возвышенно-поэтического начала.

До конца жизни Чернышев продолжал участвовать в крупных выставках, исследовать древнерусскую живопись. Он сохранял огромную творческую волю и юношеский энтузиазм, не боялся браться за новые для себя темы.

«В русской природе бывает - ранней весной или поздней осенью,- когда все становится ясным, кристальным и чистым до необыкновенности. Бывают в искусстве такие художники - похожие на этот ясный и светлый мир природы. К ним принадлежит Николай Михайлович Чернышев - ему посчастливилось создать искусство светлое, нежное и чистое. Живопись Чернышева очень русская - не простым и псевдонациональным сходством, а глубокой и сложной близостью с природой голубых рек и озер - эта живопись похожа на древние- древние новгородские фрески, и на тех русых-русых девушек, которых мы видим каждый день и которых Николай Михайлович ввел в искусство»,- писал о своем друге художник Юрий Пименов.

Воспоминания о Николае Чернышеве

Н.М.Чернышев. Основные даты жизни и творчества