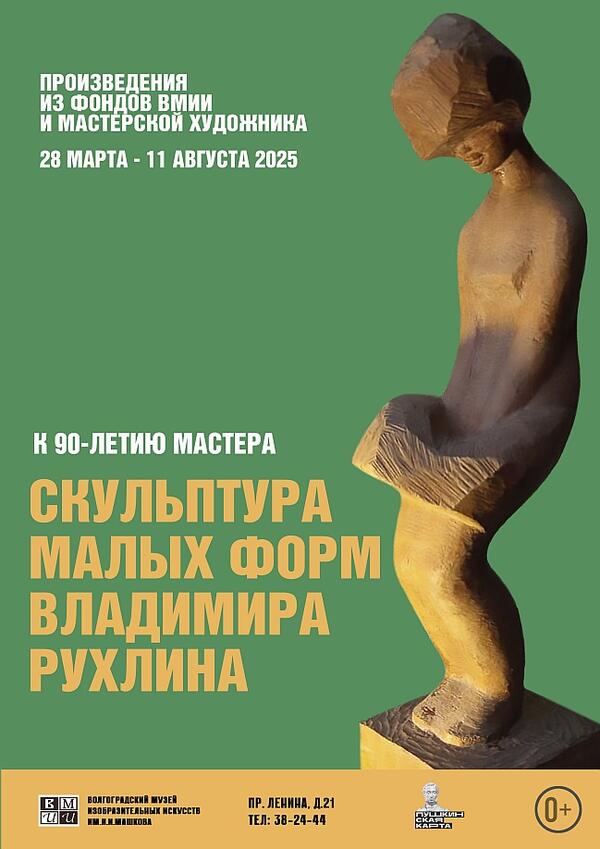

К 90-летию мастера. Произведения из фондов ВМИИ и мастерской художника

Выставка посвящена искусству волгоградского скульптора Владимира Александровича Рухлина (1935—2016). В камерную экспозицию вошли полтора десятка его произведений 1950—2000 гг., выполненных в дереве, металле, шамоте и в технике майолики.

Волгоградцам «со стажем» памятны его интерьерные работы в общественных пространствах. Часто это были целостные решения, включающие архитектурные и декоративные элементы, сюжетные композиции, сочетающие несколько материалов: эпическое панно «История денег» в центральной сберкассе, украшение интерьера магазина «Русь», панно в ресторане «Волгоград». С окончания Саратовского художественного училища в 1959 г. Владимир Рухлин трудился в нашем городе в мастерских Художественного фонда. Он создавал произведения для Волгограда, районов области и для других регионов. Среди его работ были памятники, парковые скульптуры, портреты героев войны и труда, въездные знаки, оформление домов культуры, поликлиник и магазинов. Одно из его поздних творений — знак «Нулевой километр» в центре Волгограда.

На выставке представлен особый пласт искусства Владимира Рухлина — скульптура малых форм. Её он создавал на протяжении всей жизни, достиг в этом высокого мастерства и завоевал признание.

В ХХ веке искусство скульптуры малых форм, зародившееся в глубокой древности, пережило возрождение. Наиболее активно советские скульпторы обращаются к ней в 1960—1970-х, в это время к ней приходит и Владимир Рухлин. Тогда стали проводиться специализированные всесоюзные выставки малой пластики, на крупных экспозициях ей отводили специальный раздел, советские ваятели принимали участие в международных биеннале скульптуры малых форм. В тот период происходит осмысление этого искусства, осознание его специфики.

Скульптура малых форм, размеры которой по общей договоренности не должны превышать восьмидесяти сантиметров по каждому измерению, отличается особой концентрированностью художественного языка, вниманием к цвету, обращением к широкому кругу материалов, неограниченным многообразием тем и мотивов. В ней автор может запечатлеть и интерьер, и натюрморт, и пейзаж, и жанровую сцену.

Обобщенность и сфокусированность пластических приемов связаны с особым назначением этой скульптуры. В отличие от станковой скульптуры, создающейся для того, чтобы жить в пространстве выставочного зала, скульптура малых форм, как предполагалось в 1960—1970-х, должна была шагнуть в реальность, принять участие в формировании среды обитания человека: его дома, парка. Она призвана вступать в диалог с каждым конкретным зрителем, поэтому в музейном зале, переполненном живописью, ей может быть немного «неуютно». Она должна выдерживать длительное общение с человеком, что может обеспечиваться многозначностью, богатством смысловых нюансов, раскрывающихся во времени.

В отличие от чисто декоративной пластики, обращенной к эмоциям зрителя, скульптура малых форм, как правило, отличается содержательной наполненностью, активностью формы. Она способна организовывать окружающую среду, а для этого требуются акцентированные художественные приемы: выразительный силуэт, ритм, архитектоничность пластического решения. Она не терпит эскизности, необоснованности решений. Но также она предназначена для любования, что требует особого внимания к декоративным качествам.

Как это ни парадоксально, скульптура малых форм в своих средствах в чем-то смыкается и с монументальным искусством, требующим предельной внятности идеи, и с декоративным, для которого важен характер поверхности, взаимодействие формы и цвета. Не случайно малая скульптура часто обращается к материалам прикладного искусства (фарфор, керамика, дерево и др.).

Здесь автор может позволить себе сложные смысловые ходы, иронию, гротеск, или, напротив, обращение к философским, не имеющим однозначного ответа, вопросам — все то, что выходит, как правило, за рамки станковой и тем более монументальной пластики, утверждающей по своему характеру. Думается, эта многозначность привлекала к малой пластике Владимира Рухлина, человека философского склада ума, наблюдательного, склонного к размышлениям над судьбами общества.

Не менее важно, что скульптура малых форм, долгое время воспринимавшаяся как малозначительное явление, оказалась свободной от многих штампов и стала площадкой для поиска новых форм, творческой лабораторией искусства скульптуры. Не случайно еще в довоенный период многие крупные скульпторы активно работали также и в этом направлении (В. Мухина, И. Чайков, А. Матвеев, И. Ефимов и др.). Более поздние знаменитые столичные ваятели тоже совмещали создание монументальных работ и малых композиций. Особенно отметим таких авторов, как Д. Митлянский, А. Марц, О. Комов, В. Цигаль, Л. Гадаев, Л. Баранов, И. Рукавишников. Плодотворно работали в малой пластике и волгоградские скульпторы С. Зиман, Р. Харитонов. Скульптура малых форм дает художнику возможность искреннего и свободного самовыражения. Безусловно, провести четкие границы между различными пластами искусства едва ли возможно. Малая пластика питалась токами станковой скульптуры и насыщала ее своими открытиями.

Несмотря на небольшой масштаб нашей выставки, работы в ней сгруппированы в четыре блока: «память о войне», «жизнь современников», «люди искусства», «чистая пластика».

Острота приемов свойственна портретной работе «Мать», имеющей символический характер. Ее героиней стала мама скульптора Матрёна Осиповна, на время жизни которой пришлись две мировые войны и революция. Женщина вырастила двенадцать детей, пятеро ее сыновей ушли на фронт, а вернулся лишь один. Ее светлое мировосприятие, чувство прекрасного стали опорой для формирующегося художника. В свободной крупной лепке, подвижных обобщенных мазках, сохраняющих отпечатки пальцев автора, глубоких тенях портрета запечатлены драматичная судьба много испытавшего человека и красота душевной мудрости.

Композиция «Регулировщица» переносит нас в победный май: вибрирующая, охваченная световым потоком тоненькая фигурка юной девушки переполнена ликованием, надеждами на будущее счастье. Для художника, работающего в мелкой пластике, важно точное чувство масштаба. «Регулировщицу» невозможно представить увеличенной до размеров натуры.

Одна из самых поздних работ, «Дети Сталинграда», выполненная уже в 2000 году, является проработкой собственной травмы. О чем-то своем мальчишеском беседуют ребята лет десяти, а может, просто греются на солнышке. Вот только у кого руки нет, у кого — ноги…

Не многие знали, что у Владимира Рухлина не было одного глаза. Как-то это не привлекало внимания. Он потерял его, подорвавшись на мине в 8 лет. По сути, его реализация как художника, скульптора сама по себе являлась чудом, так как его возможности восприятия пространства и объема оказались деформированы. Врачи-офтальмологи, оперировавшие его уже во время учебы Владимира в Саратовском художественном училище, не верили, что он может лепить и рисовать.

Травма, память о войне, которую семья Рухлина пережила в землянке, поскольку дом и вся родная деревня Песчанка оказались уничтожены, не ожесточили его, не отняли у него доверие к миру.

Преобладающая интонация его произведений — ласковая, любовная. Не случайно самые дорогие его сердцу темы — это детство и материнство (как и анималистика, которая осталась за рамками этой выставки). Детские образы увидены им с нежностью, окрашены любованием естественностью, открытостью, хрупкостью («Дети в кресле», «Девочка с книгой», «Лето»).

Самый крупный блок экспозиции посвящен сценам обыденной жизни. Его персонажи часто беззащитны, ранимы, они кажутся неустойчивыми. Поверхность работ может быть чуть шероховатой, словно окутанной мягкой дымкой («На остановке»). При этом в основе образа всегда есть острое чувство времени, своей эпохи. Зритель может наблюдать, как меняется язык художника: от обстоятельного рассказа конца 50-х к приемам «сурового стиля» 60-х, в которых живут отголоски модернизма, дальше — к психологической сложности 70-х и формальным экспериментам 80-х…

Одна из самых ранних работ на выставке — сюжетная композиция «Птичница», изображающая юную хозяйку, по сути же посвящённая дружбе и доверию. Цветные яркие глазури создают атмосферу светлой радости, покоя. Владимир Александрович вырос в селе, в большой дружной семье. Став горожанином, он сохранил связи с родными местами, уважение к деревенскому труду, способность переживать единение с природой («Ветерок», «Лето»).

Каждая из его композиций наполнена теплом, глубоким пониманием сути явлений, точностью выражения чувств. Она создает вокруг себя особое поле, духовную среду. Большую роль в композициях художника играет не только упруго напряженная форма, но и работа с окружающим пространством, заполняющим проемы («Качи-качи»). Иногда же наоборот создается монолитный объем, и акцент делается на красоту силуэта, меняющегося в каждом новом ракурсе («Ветерок»).

Часть произведений выполнена из обожженной глины и шамота на керамическом заводе. Некоторые работы автор воплощал в нескольких вариантах, испытывая разные приемы декорирования поверхности и глазури разного цвета. Порой мастер применяет элементы графики, нанося узор на поверхность глины («Девочка с книгой»). Яркие световые блики, ложащиеся на глазурованную поверхность скульптуры, рождают настроение праздника. Выбор цветового решения — особая проблема в малой пластике. Шестидесятые принесли в искусство стремление уйти от иллюзорной «под натуру» раскраски и приблизиться к декоративности.

В 1970-е гг. Владимир Александрович возглавлял скульптурную секцию Волгоградского отделения Союза художников. Мастерская Рухлина была центром притяжения творцов разных специальностей, этому способствовала его жена Валентина Николаевна, также скульптор. В таких встречах участвовали не только скульпторы, но и живописцы и графики Василий Стригин, Алексей Бородин, Борис Осиков, Александр Легенченко. Обсуждали вопросы искусства, рисовали, лепили модель. Работа с мотивом «ню» позволяет художнику изучать конструкцию, естественную пластику живого тела. Каждая из натурных штудий В. А. Рухлина решалась как самостоятельная пластическая задача, наделялась особым состоянием.

Иногда художники сами выступали моделями друг для друга. Так появились психологически выразительные скульптурные портреты друзей-творцов: погруженные в мир образов, мятущиеся, размышляющие («Архитектор Горяев», «Художник А. Егидис», «Художник В. Стригин»). Герои не позируют, но свободно живут, поглощенные своими мыслями. В авторском взгляде на них чувствуется понимание и доля иронии.

За пределами нашей скромной выставки осталось не только монументальное, но и станковое творчество Владимира Рухлина. В нем, наряду с портретами, большое место занимали сложные, активно развивающиеся в пространстве композиции, парадоксальным образом удерживающие равновесие. Их конструктивная часть вызывает особое восхищение. Владимир Александрович всегда рассчитывал её сам, на протяжении жизни он не оставлял занятий математикой, считая ее прекрасным отдыхом от труда художника.

Основные вехи жизни Владимира Рухлина, записанные со слов его детей Андрея и Натальи

4 октября 1935 г. родился в селе Песчанка Городищенского района Сталинградской области. Во время войны семья не эвакуировалась. В 1943 г. получил ранение.

В 1953 г. окончил 8 классов, работал на тракторе. В школе рисовал, писал стихи, публиковался в «Пионерской правде». Увлекался математикой. Поступил в Саратовское художественное училище. Решение о поступлении появилась спонтанно после просмотра художественного фильма, посвященного художникам. В время вступительных экзаменов познакомился с будущей женой Валентиной Николаевной Глазковой. Экзамены они сдавали на живописное отделение, однако их убедили попробовать свои силы на скульптурном, которое открывалось в том году и впервые набирало студентов.

В Саратове еще в начале ХХ века сложилась сильная художественная школа. Скульптуру преподавали Ильин, Васильев и Эркет, выпускники Академии художеств, немало работавшие в Европе. По возвращении в Советский Союз они были фактически высланы из Ленинграда в провинцию. В Саратовском училище они стремились передать свою систему, учить так, как их самих учили в Академии. Подготовка была очень серьезная. Рисунком занимались каждый день по 6 часов, были ежедневные занятия скульптурой, освоение технологий.

В 1958 г. по окончании училища Владимир вернулся в Сталинград. Немалых трудов стоило устроиться на работу в Художественный фонд.

С 1959 г. работал в мастерских Художественного фонда форматором, в составе бригады принимая участие в крупных монументальных и оформительских проектах. При этом уже с 1960 г. он участвовал крупных зональных, Всероссийских, Всесоюзных выставках, экспонируя как станковую скульптуру, так и мелкую пластику. Его работы активно закупались на крупных выставках. Сегодня произведения художника есть во многих музейных собраниях (например, в Калуге, Нижнем Тагиле, за рубежом).

В 1961 г. женился на Валентине Николаевне Глазковой, которая по окончании Саратовского училища работала художником-оформителем. В 1962 г. родился сын Андрей, в 1967 г. — дочь Наталья, ставшая художником.

В 1970 г. вступил в члены Союза художников и переехал в мастерскую в центре города.

Преподавал скульптуру и резьбу по дереву в институте искусства и культуры с 1993 до 2011 г.

В перестроечные годы система государственных заказов прекратила существование. Художники сами искали себе работу, выполняли частные заказы. Рухлин занимался медальерной пластикой, которую решал в свободной экспериментальной форме, делал декоративные рельефы. Пробовал себя в создании сувениров.