Выставка знакомит с непривычной гранью таланта Ильи Машкова. Илья Иванович Машков, имя которого носит Волгоградский музей изобразительных искусств, известен прежде всего, как один из «самых живописных живописцев», лидер объединения живописцев-модернистов «Бубновый валет». Однако он был не только живописцем, но и прекрасным рисовальщиком. Он прошел большой творческий путь, его рисунок. Как и искусство в целом, менялся вместе с эпохой.

Коллекция Волгоградского музея включает 60 рисунков Машкова (два из них двусторонние), дающих возможность проследить весь творческий путь мастера. Часть их представлена на выставке в пространстве интерактивной экспозиции «Мастерская Машкова». Работы выполнены графитным и цветными карандашами, углем, пастелью. Рисунок позволяет словно заглянуть в творческую лабораторию, проследить за движением мысли мастера. Художник с карандашом в руках размышляет, он изучает натуру, выстраивает будущий образ.

Среди представленных работ – натурные штудии и портреты. Самые ранние из представленных рисунков связаны со временем расцвета концепции «Бубнового валета» в начале 1910-х гг. Трактовка фигуры здесь определена кубистическим восприятием формы, конструктивностью («Сидящая натурщица с закинутыми руками»). Обобщенный рисунок обладает скульптурной выразительностью, «варварской» силой, решительностью. Широкий уверенный штрих угля широк, энергичен, лаконичен. Уже здесь раскрываются качества, присущие художнику на протяжении всего творчества: стремление к декоративности, устойчивости, компактности.

Рисунки обнаженной натуры 1920-х гг. были созданы в период активной преподавательской работы Машкова во Вхутемасе - Вхутеине. Машков, обладающий «скульптурным чувством», говорил ученикам: «Рисунок должен быть таким, чтобы столяр мог по нему сработать скульптуру».

В рисунках Машкова этого периода появляются новые приемы, смещаются эстетические акценты, связанные с внимательным изучением натуры. Натурные формы занимают автора уже не просто как геометрическая и ритмическая задача. Графическая манера здесь становится менее экспрессивной, а штрих — более мелким. Рисунки теперь ближе к натуре, это гимн телу, которого не знала и его живопись Машкова («Лежащая натурщица», «Стоящая натурщица в динамичной позе»). Эти работы являются частью авторской картины мира: щедрого и здорового.

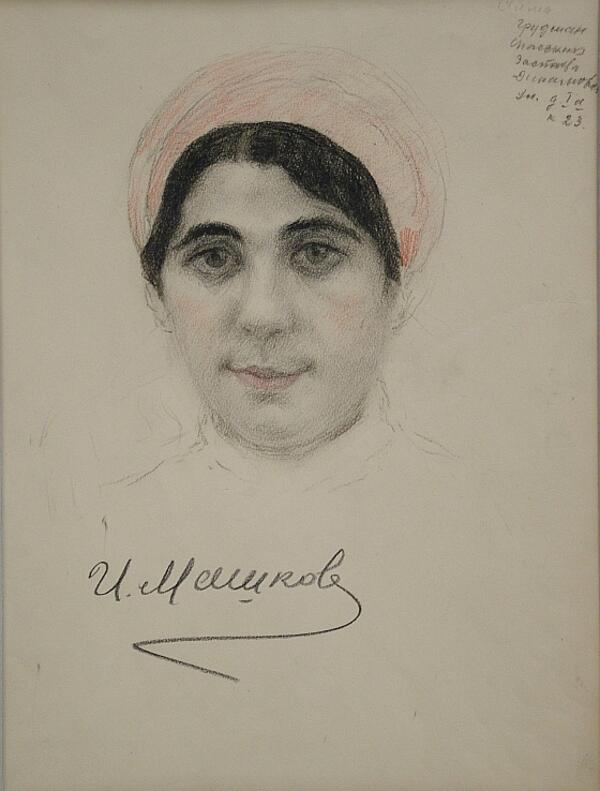

Большую часть собрания графических работ И.И.Машкова в ВМИИ составляют пастельные и карандашные портреты 1920-1930-х гг. Они являются ярким документом эпохи, требующей от искусства создания образов «новых людей. Установка на документальность приводит к появлению большого количества надписей на рисуночном поле, фиксирующих обстоятельства создания портрета («Портрет Н.Ф.Шестопалова»). В 1930-е гг. Машков переходит на позиции исследователя. Изощренно и деликатно, во всеоружии совершенной техники он запечатлевает порой лица устрашающие в своей мясистой бездуховности («Портрет черноволосой девушки»). Автор остается здесь беспристрастным, чуждым сарказму или восхвалению. Сами образы независимо от его воли обретают сегодня самостоятельные смыслы как документ, зафиксировавший лицо эпохи.

Портреты Машкова 1942-1943 гг. характерны для своего времени в суровости, объективности, серийности. Они были созданы в I московском эвакогоспитале, где Машков собирал материал для большой картины. Художник проявляет огромное внимание к мельчайшим деталям облика («Портрет медсестры М.Виноградовой»; «Батальонный комиссар Маркиш»). Документализм сочетается с эмоциональностью и живописностью. Героический, драматический дух времени усилен сосредоточенностью, внутренней напряженностью, суровой решительностью персонажей. В отличие от более ранних портретов, они отличаются подчеркнутой индивидуализацией, строгой, сдержанной манерой.

Рисунки Машкова отразили переселение художника из одной реальности в другую, смену культурных парадигм в целом. И с карандашом в руках Машков мыслит, как живописец. Даже в черно-белом рисунке цвет подразумевается, что проявляется в огромном внимании к поверхности, сложнейшей тональной разработке, многообразии материалов и приемов. Ценность графического наследия И.И. Машкова состоит в его непосредственной связи с действительностью и силе проявления авторской интонации.