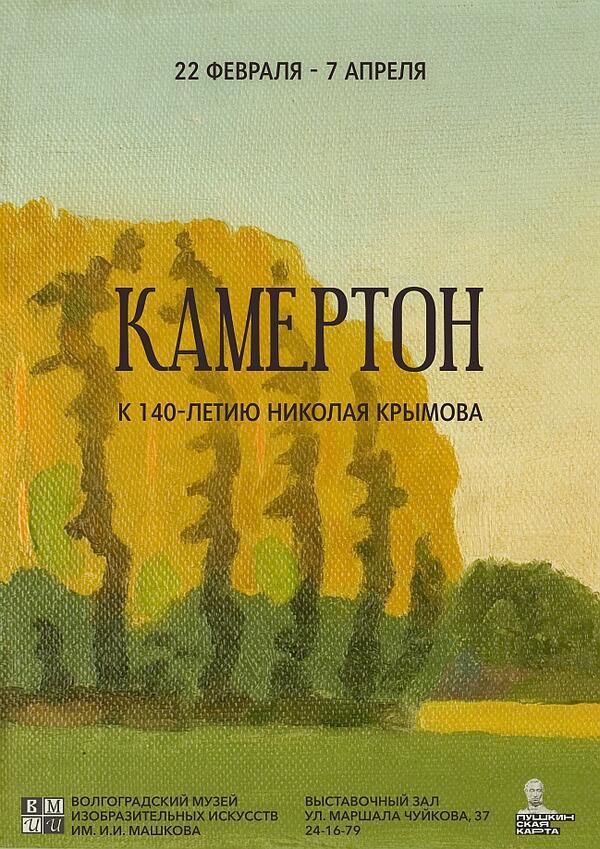

Выставка, впервые представляющая четыре живописные работы Николая Крымова (1884-1958) из собрания ВМИИ, приурочена к 140–летию мастера. Небольшие пейзажи, самый ранний из которых относится к 1909 г., а самый поздний – к 1918 г. стали одними из самых первых экспонатов нашего музея. Они позволяют прикоснуться к искусству одного из самых самобытных отечественных художников ХХ в., современника И.И.Машкова, его соратника по ВХУТЕМАСу. Две витрины с работами Крымова размещены в разделе экспозиции «Илья Машков», посвященного преподаванию.

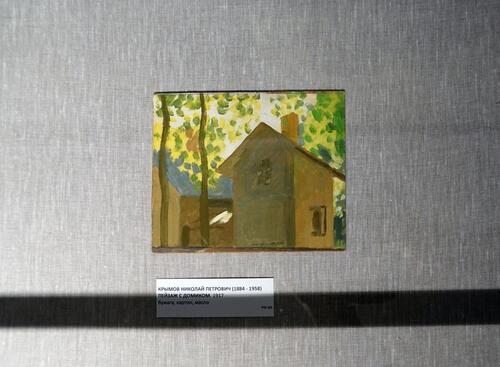

«Березовая роща» (1909), «Этюд. Пейзаж» (1915), «Пейзаж с домиком» (1917), «Пейзаж с мостом» (1918), представленные зрителю, несмотря на свои малые размеры, обладают качествами картины, монументальностью, выражают значительность бытия. При всей своей лаконичности, отсутствии подробностей, они воспринимаются как чудо, поражают силой и гармоничной ясностью воплощения реальности. Они относятся к раннему периоду творчества Крымова, отмеченного редкой последовательностью и цельностью.

Его путь в искусстве пролегал через символизм, импрессионизм, примитивизм, свидетельства которых мы можем увидеть и на выставке. Достаточно рано художник пришел к единственной в своем роде системе живописи, ведущую роль в которой играют тональные отношения. Ключом к необходимой подлинности ощущения ему виделось филигранно найденные сопоставления освещенных и неосвещенных поверхностей, разных по светосиле цветовых пятен. В эту систему входили все средства художественной выразительности: и композиция, и цвет, и рисунок.

В статье «О живописи» Н.Крымов писал, как он совершенно случайно открыл «камертон» в живописи, который давно искал. Им оказалось пламя огня, равное в природе белому, освещенному солнцем, а на палитре художника этому соответствовали белила.

Николай Крымов – представитель редкой и драгоценной породы потомственных художников. Его прадед, отец, брат были художниками. Может, потому сложные вопросы искусства, теории решались им с очевидной ясностью. Заниматься он начал пол руководством отца, Петра Алексеевича Крымова – известного портретиста и иллюстратора, ученика С.К.Зарянко. Николай получил раннее признание. Его пейзаж, написанный во время учебы на третьем курсе Московского училища живописи, ваяния, зодчества, был приобретен его учителем В.А.Серовым для Третьяковской галереи. С этого времени Крымов стал экспонироваться. Однако сегодня его творчество часто выпадает из поля зрения исследователей. Ведь его путь странным образом не укладывается в основной сценарий развития искусства ХХ века, держащегося на конфликте между модернизмом и реализмом, авангардом и соцреализмом. Недолгое время работы Н.Крымова во ВХУТЕМАСе также может быть косвенным свидетельством его отчуждения от развернувшейся там борьбы за новый художественный язык, споров производственников и станковистов, противостояния новых течений.

Крымов видел себя продолжателем реалистических традиций. Его ориентирами оставались И.Репин, И.Левитан, В.Серов. Усилия Крымова были сосредоточены на наблюдении, изучении законов природы, поиске единственно верного способа воплощения реальности.

При этом в равной степени ему было свойственно неприятие как эксперимента ради эксперимента, так и натурализма. По воспоминаниям Ф.Глебова, Крымов говорил: «Многие понимают под законченностью в живописи исполнение всех деталей. Это неверно. Картина закончена тогда, когда нет вранья в живописи, когда все проверено и верен общий тон, когда выражен замысел».

Остался он в стороне и от основных требований социалистического реализма. Мы не встретим в его наследии того, что требовала власть от художника - большой картины на современный социально значимый сюжет. В его работах чаще всего нет сюжета и действующих лиц.

В системе советского искусства он занимал обособленное положение, при этом пользовался огромным авторитетом. Строя свою судьбу исключительно в рамках профессии, он посвятил свое искусство тихой жизни провинции и сторонился социальной проблематики, однозначных свидетельств времени.

Он мало путешествовал, не бывал за границей. Любил среднюю полосу России, ее поля, ощущение тишины, покоя. Большинство его пейзажей написаны в Тарусе, Звенигороде- время там, кажется, остановилось. Маленькие домики, верхушки деревьев, крыши, на которых лежат пятна счета- «типично крымовский» мотив. О своем творчестве Николай Петрович говорил с юмором: «Я умею писать только кусты и заборы, но это я делаю лучше всех». Художник часто наблюдал и писал один и тот же скромный мотив- в разном состоянии освещения, среды. При этом малое и большое, повседневное и великое взаимосвязаны, свидетельствуя об органической связи микрокосма с макрокосмом. Величие ритмов, эпический образный строй придают небольшим работам космический масштаб. Известно, что над своими пейзажами Крымов работал очень долго. Один из учеников Крымова- В.В.Левик, писал: «Когда смотришь на картины Крымова, такие красивые по цвету, такие легкие и свободные по живописи, трудно себе представить, как неотступно, с каким упорством он стремился к точной передаче своих ощущений, к точному воспроизведению того, что видели его зоркие глаза. Иногда эта погоня за точностью граничила с самоистязанием. Он мог переписать весь задний план картины, увидев ошибку на три миллиметра в положении линии горизонта».

Крымов реализовал себя не только в станковой живописи. В молодости вместе с друзьями он работал над декорациями знаменитой «Бродячей собаки» в Петербурге, успешными были его опыты работы в театре, в первую очередь, оформление спектаклей по Островскому. Настоящим его большим призванием было преподавание.

Уйдя из ВХУТЕМАСа, он выбрал для преподавания скромный изотехникум памяти 1905 года. Среди учеников Н.Крымова – такие известные художники, как Ю. Кугач, Ф.Решетников, С.Викторов, Ф.Глебов, Ф.Богородский, Г.Рублев и др. Они запомнили Крымова как идеального педагога, наставника, воспитателя, независимого, мудрого и по-настоящему оригинального человека. Разносторонне одаренный, темпераментный, артистичный Крымов смолоду увлекался велогонками, обладал превосходным голосом и слухом. До старости он сохранял остроумие, талант увлекательного рассказчика и дар дружбы. Его круг общения составляли поэты художники, артисты, в числе которых были Ф.Шаляпин, К.Коровин. Его друзьями были великий актер И.Москвин, скульптор В.Ватагин, живописцы Н.Сапунов, Г.Якулов, П.Корин, Н.Ромадин. На протяжении жизни он был окружен учениками, причем, они оставались близки и после окончания учебы. Художники разных поколений приходили к нему за советом, для обсуждения любых профессиональных вопросов. Глубоко, многоаспектно понимающий свое дело мастер мог показать, как воскресить к жизни старые кисти и как работает композиция у Рембрандта.

Крымов был важной точкой отсчета в среде советских художников, по сути, оставаясь совсем несоветским художником. Графики Кукрыниксы вспоминали о нем: «Человек скромный, требовательный к себе, прямой и честный в отношениях с людьми, высказываниях об искусстве, Крымов и от других требовал этого же. Он был непримирим к любому проявлению фальши, двуличия, терпеть не мог лести и угодничества». Показательна тирада, приведенная в воспоминаниях Ф.Богородского, которой Крымов поставил на место нахрапистого чиновника. «Вы хоть и начальник, но человек в искусстве временный. А я в искусстве - явление постоянное и буду художником до самой смерти. Поняли? До свидания!».

Крымов ничего не делал для получения званий и наград, они сами находили его. В 1942 г. он был удостоен звания Заслуженного художника РСФСР, в 1956 г.- Народного. В 1949 г. был избран членом-корреспондентом Академии художеств СССР, в 1954 г. в связи с 70-летием награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Николай Петрович прожил 74 года. Его жизнь не была переполнена яркими событиями. У него никогда не было мастерской, он работал у окна в комнате, холст ставил на мольберт своего учителя, который передала ему вдова В.А.Серова. Всю жизнь он хранил доску, подаренную ему Серовым, и уже в старости написал на ней любимый тарусский пейзаж.

Возможно, обращение к творческому наследию Николая Крымова, его личности сегодня обретает новую актуальность. При скромности внешних проявлений, ограниченности живописных мотивов мы имеем дело с большим художником. Его внутренняя сила опиралась на совершенное владение профессией, способность отличать главное от второстепенного, осознанное выстраивание человеческих отношений и собственной судьбы.

«По сосредоточенности мотивов Крымов едва ли имеет себе равных среди современных советских живописцев. Ему не надо покидать своего родного двора и незачем ездить в экзотические страны. Как гениальный музыкант, который умеет расслышать определенный звуковой строй в уличном шуме, Крымов находит живописные глубины и за ними глубокое внутреннее содержание тут же, рядом. В его живописи нет и не может быть ни одной фальшивой ноты, ни одной, которая расстраивала бы тональное построение целого», - писал о Н.П.Крымове известный искусствовед Н.Г.Машковцев.

Основные даты жизни Николая Петровича Крымова

1884 3 мая (20 апреля). Родился в Москве в семье художника Петра Алексеевича Крымова и его жены Марии Егоровны.

1904-1911. После окончания реального училища учится в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, сначала по классу архитектуры, затем по классу пейзажной живописи у В.А.Серова, Л.О.Пастернака, К.А.Коровина, A.M.Васнецова, Н.А.Касаткина.

1907.Участие в выставке «Голубая роза».

1909. Совет Третьяковской галереи приобретает картину «Желтый сарай».

1910. Вступает в члены «Союза русских художников».

1911. Участвует в Международной художественной выставке в Риме.

1913-1915. Летом живет и работает в подмосковном поселке Красково.

1916. Вместе с женой Екатериной Николаевной, дочерью художника Н.Досекина, поселяется на Пречистенке, в Полуэктовом переулке, где у них собираются Г.Якулов, К.Коровин, М.Аладжалов, В.Мешков, К.Первухин, П.Петровичев, Л.Туржанский, О.Серова, дочь В.Серова и другие художники.

1916-1918. Летом живет и работает в имении B.C.Мамонтова Горки Рязанской губернии.

1918. Участвует в организации и выпуске журнала «Путь освобождения», который ставил своей целью популяризацию искусства среди солдатских масс. Участвует в работе Комиссии по охране памятников искусства и старины при Народном комиссариате просвещения.

1920-1922. Преподает во ВХУТЕМАСе.

1920-1927. Летом живет и работает близ Звенигорода.

1922. Первая персональная выставка в Государственной Третьяковской галерее.

1925. Участвует в ретроспективной выставке «Голубая роза», выставке рисунков художников группы «Маковец».

1926. Оформляет спектакль «Горячее сердце» по пьесе А.Н.Островского в Московском Художественном театре.

1928. Вступает в члены Общества московских художников (ОМХ). Начиная с этого года и до конца жизни летом живет и работает в Тарусе (за исключением 1942-1 945).

1934-1936. Преподает в Изотехникуме памяти 1905 года.

1938. Пишет статью о Левитане.

1942. Присвоено звание «Заслуженный художник РСФСР».

1949. Избран членом-корреспондентом Академии художеств СССР.

1954. Персональная выставка к 70-летию в залах Академии художеств СССР. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

1956. Присвоено звание «Народный художник РСФСР».

1958 6 мая. Умер в Москве.