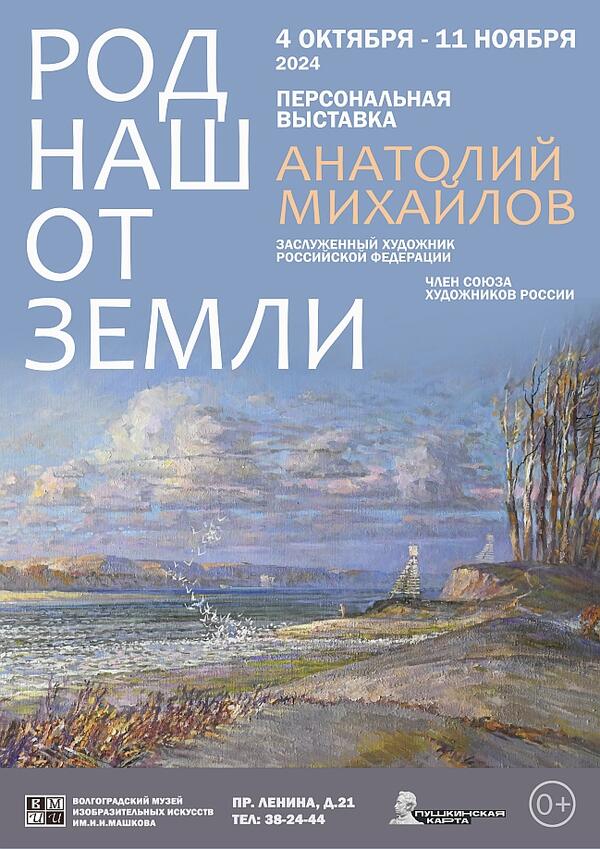

С 4 октября 2024 по 11 ноября 2024 Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова представляет персональную выставку Анатолия Михайлова «РОД НАШ ОТ ЗЕМЛИ».

Основную идею экспозиции «Род наш от земли», в которую вошли более пятидесяти пяти произведений мастера тематического пейзажа Анатолия Александровича Михайлова, определило размышление художника о собственном творческом поиске. «В 1970-1980-е годы было такое направление «деревенский художник и писатель», отражающее понимание, что все мы от земли, род наш от нее пошел. В моем пейзаже всегда обнаруживается присутствие человека, поэтому это не лирический, а тематический пейзаж, и работаю я циклами. Темы приходят сами по себе, сначала что-то остановит внимание как главное, взволнует, а затем сразу или через время реализуется на холсте. Очень обогащают встречи с местными людьми. Так и появляется тема. Тематическая функция пейзажа существует не только в литературе, но и в живописи, когда пейзаж и есть основная тема повествования» - подчеркивает художник.

Наша экспозиция помимо ретроспективного взгляда на творчество мастера включает новые произведения и работы, которые раннее не выставлялись. Мир коренного волгоградца Анатолия Михайлова открывается через удивительное художественное пространство, вмещающее разномасштабные события и жизненные впечатления, центральным звеном которых является родной край и его история. Красота живет в тихих заводях озер, в бесконечных степных пространствах, в переливающихся грядах меловых гор. Работы Михайлова отличает особая любовь к пластическому разнообразию форм как природных, так и рукотворных.

Образ природы – это не просто правдоподобный слепок с действительности, это, прежде всего, магическая связь состояний природы и души художника. Речь идет не о внешней красивости, а о целостности, в которой художник исследует природу через обнаружение погруженных в нее ценностей. Поэтому, не смотря на лирико-романтическое видение природы, как кажется при первом взгляде на произведения мастера, всматриваясь, мы открывает умозрительные образы природы, видим одновременно все модусы времени – прошлое, настоящее и будущее.

Очень тепло Михайлов вспоминает этапы личного и профессионального становления, говорит о друзьях. Во времена учебы в Астраханском художественном училище имени П.А.Власова Астрахань – жаркая и практически безоблачная, вошла в жизнь художника красотой храмов, улиц и домов. Тогда художника особенно интересовали солнечная освещенность изображаемого и цветовое взаимодействие предметов. Уже в астраханский период 1974-1979 годов был приобретен бесценный опыт пленэрной работы и найдено гармоничное сочетание реалистического и импрессионистического видений натуры.

Молодым специалистом в 1979 году Михайлов работает в художественной школе и в филиале творческо-производственных мастерских Саратовского Художественного фонда в городе Вольске. Важно, что рожденному на Волге художнику, всегда была близка тема напряженной трудовой жизни великой реки и особого ритма портового города. Вольск поражал промышленными видами и белоснежными карьерами, выступающими фоном для передвигающихся барж и катеров, дымящихся труб и грандиозных до футуристичности фабричных корпусов. В нашей выставке индустриальная тема представлена целым рядом запоминающихся произведений.

С начала 1980-х годов в составе творческих групп мастер подолгу находится в творческих командировках по стране. Байкал становится новым импульсом творческого поиска, Байкальский цикл гармонично сочетает эпический размах и лирическое начало.

Зимой 1983 года в одной из поездок по области художник попал на места боев 64-й армии и Юго-Западного фронта, где и начался перелом в ходе Сталинградской битвы. В произведениях этого периода звучит не только эхо войны и тема, проявленного советскими солдатами героизма и самопожертвования, в них образы наших защитников как бы навечно застывают на узкой дороге к Дону, окруженные обступившими их серебристо-сиреневыми меловыми горами.

В циклах работ «Казачья вольница», «Святки», «Счастливая хуторянка» патриархально окрашенная жизнь станичников представляется художником как среда жизни чистого душой человека. В каждую картину А.Михайлов вкладывал частицу своего внутреннего мира, и в этой теме как бы возвращается к своим истокам через два поколения. Еще одной важной темой творчества становится символическое изображение сути православной культуры - восстановленных и новых храмов Волгоградской области.

Пейзажи, посвященные Нижне-Чирской станице, также опираются на длительную пленэрную работу, показавшую, что цвет воды в Цимлянском водохранилище необыкновенный, и именно он задает тональность всему местному ландшафту. Смысловым центром пейзажа становится храм на берегу Цимлы, который как бы подчиняет себе уступы берега с домами и деревьями, суетящиеся на воде рыболовецкие баркасы и прилепившиеся к берегу суденышки.

Анатолий Михайлов влюблен в волгоградскую землю, в степные просторы Междуречья Волги и Дона. О сегодняшней творческой странице мастер размышляет просто и тепло: «Остров Сарпинский делит на две части Щучий проран – Голодный и Сарпинский, названия, пришедшие из детства. На гигантской Косе Голодного раньше был пляж, где волгоградцы проводили летние жаркие дни. На Щучьем проране, где было много баклуш после весеннего разлива с прогретой водой, собирались дети и взрослые. Вокруг было много ериков и озер, не тронутых человеком. Спустя годы я вернулся к этому прекрасному месту, пишу этюды в разные времена года».

Анатолий Александрович Михайлов родился 25 марта 1953 года в Сталинграде. Александр Иванович Михайлов, отец художника, был родом с Дона, история жизни семьи вплетена в послереволюционный период жизни нашей страны. Родители Анатолия Михайлова встретились уже после войны. Мама пережила Сталинградскую битву, участвовала в восстановлении разрушенного города. Отец, призванный в Красную Армию, офицером прошел всю Великую Отечественную войну. Для Михайловых послевоенный Сталинград стал символом счастья, любви, несмотря на трудности быта и все следы недавних военных событий.

Память художника сохранила пейзажные образы послевоенного Сталинграда – сначала еще не срытые землянки, позже еще не снесенные бараки и ветхие деревянные лачуги. Вместе с тем, детство окрашено теплом родительской заботы, рядом с домом несет свои воды Волга и все больше захватывает увлечение рисованием. Первым учителем стал руководитель изостудии во Дворце пионеров Григорий Леонтьевич Руднев, окончивший живописное отделение ВХУТЕМАСа в период преподавания И.Машкова, А.Архипова, Д.Кардовского, П.Кузнецова. Именно педагогический талант Руднева повлиял на выбор профессии Анатолием Михайловым. «В любое время года он выставлял наиярчайшие натюрморты из цветов, фруктов, овощей и других предметов и мы очень старались уловить и перенести на бумагу то, что видят глаза. Это важный процесс перевода видимого в представление и затем в художественный образ, и внимательное руководство учителя ничто не заменит» - вспоминает Анатолий Александрович.

В 1966 Михайлов поступил в детскую художественную школу№1, которая только что открылась и основы преподавательской традиции в ней закладывали выпускники ленинградских художественных вузов В.Курочкин, В..Киселев и В.Федоров. В одиннадцать лет была написана первая работа маслом, еще без понимания всех возможностей этой техники.

С годами срочной службы в армии связан первый творческий успех Анатолия Михайлова, так как ему удалось, минуя выставком, принять участие во Всесоюзной художественной выставке в Москве в 1972 году, посвященной юбилею Советской Армии.

Новый период начался с поступления в Астраханское художественное училище имени П.А.Власова в 1977 году. В Астрахани Анатолий Михайлов познакомился со своей будущей женой Валентиной, студенткой Астраханской государственной консерватории. Валентина Михайловна и сегодня чуткий зритель, и поддержка всех творческих начинаний.

В начале творческой биографии художник много времени проводил в музеях у полотен замечательных русских мастеров, совершал путешествия по стране и зарубежью, обогащая личный опыт и настраивая собственные творческие ориентиры. К числу самых ранних из них относится русская реалистическая пейзажная традиция, у истоков которой стояли А.Веницианов, А.Саврасов, далее получившая идейное развитие в творчестве В.Поленова, И.Левитана и И.Шишкина.

Училище художник заканчивал дипломной работой «Будни солдатские», в 1979 году написана лирико-драматическая картина «Письма солдатские». Однако основным творческим устремлением мастера становится пейзаж.

Анатолий Александрович считает, что почувствовал себя художником, когда оказался в сообществе профессионалов. Академическую дачу имени И.Е.Репина художник считает самой значительной школой мастерства для русского живописца. Атмосфера творческого содружества дает усиленный эффект в развитии художника, работа с коллегами из других регионов помогает посмотреть на свое творчество со стороны и двигаться дальше в самопознании и исследовании мира.

В Волгоградском музее изобразительных искусств имени И.И.Машкова находятся индустриальные пейзажи А.Михайлова, выполненные в конце 1980-х годов. В те годы, готовясь к масштабным выставкам, художники по договору писали картины, которым предшествовала большая натурная работа. Зарисовки, этюды, которые писались в течение двух месяцев проведенных на металлургическом заводе, легли в основу картины «Реконструкция завода «Красный Октябрь». В работе дыхание завода как организма сливается с направленной человеком производственной деятельностью.

Когда к очередному юбилею Волго-Донского канала Михайлова попросили выполнить несколько тематических картин, для «вживания» в тему художник прошел на теплоходе все тринадцать шлюзов канала, думая о том, какими усилиями была реализована мечта – соединить Волгу с Доном. Пейзажи, посвященные Волго-Донскому каналу, представляют собой: панорамные композиции с аркой шлюза, отражающейся в застывшей глади воды; картины с колоннами, башнями и статуями; живые, легко написанные этюды.

В конце первого десятилетия нынешнего века художник совершил творческую поездку по городам Золотого кольца России, желая прикоснуться к истокам.

Начало выставочной деятельности с 1978 года.

С 1985 – член молодежного объединения Союза художников СССР.

С 1989 – член Союза художников СССР (с 1992 – Союз художников России).

2001 – премия города-героя Волгограда в области культуры и искусства.

2002 – Благодарственное письмо администрации Президента Российской Федерации, лауреат премии города – героя Волгограда в области литературы и искусства.

2004 – почетное звание «Заслуженный художник Российской Федерации».

2009 –диплом ВТОО «Союз художников России».

2009 – Государственная премия Волгоградской области в сфере литературы, архитектуры, изобразительного искусства и культурно-просветительной деятельности.

2014 – Лауреат 22-й «Царицынской музы».

2016 – Государственная премия Волгоградской области в сфере литературы, изобразительного искусства и культурно-просветительной деятельности.

2019 – Награжден Золотой Медалью ВТОО «Союз художников России», «Духовность. Традиции. Мастерство».

Активный участник всесоюзных, всероссийских, региональных, областных и международных выставок. С 2020 года по 2024 год:

2020 – межрегиональная выставка «Радуга Юга», г. Пятигорск.

2021 – Всероссийская выставка «Единение», г. Нижний Новгород.

2023 – Региональная выставка «Юг России», г. Ростов-на-Дону.

2024 – Межрегиональная выставка «Родная земля», г. Волгоград.

2024 – Межрегиональная выставка «Россия Родина моя», г. Пятигорск.

Произведения в коллекциях музеев России, Словении, Австрии, Китая, а также в коллекциях художественных галерей и в частных собраниях в России и за рубежом.

Выставка проходит по адресу: Волгоградский музей изобразительных искусств им.И.И.Машкова, пр. Ленина,21 тел: 38-24-44