Выставка «Любимцы» – своеобразное признание в любви к живым созданиям: животным и растениям,- воплощенное в искусстве. В экспозицию вошло более 200 работ из коллекции музея Машкова и из мастерских волгоградских авторов. Это произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного искусства. Среди них есть подлинные сокровища, ценные, редко экспонируемые работы, созданные советскими, российскими, западноевропейскими мастерами (голландскими, итальянскими, французскими, датскими). Произведения народных мастеров соседствуют с работами профессиональных авторов.

Наиболее древние экспонаты- античные керамические сосуды, а самые свежие были созданы в этом году. Такой временной диапазон дает возможность ощутить движение стилей, развитие самого искусства, а также увидеть, как по-разному человек трактовал феномен животного, что вкладывал в его образ. Вместе с художниками мы постараемся ответить на вопрос, в чем состоит целительная сила наших любимцев.

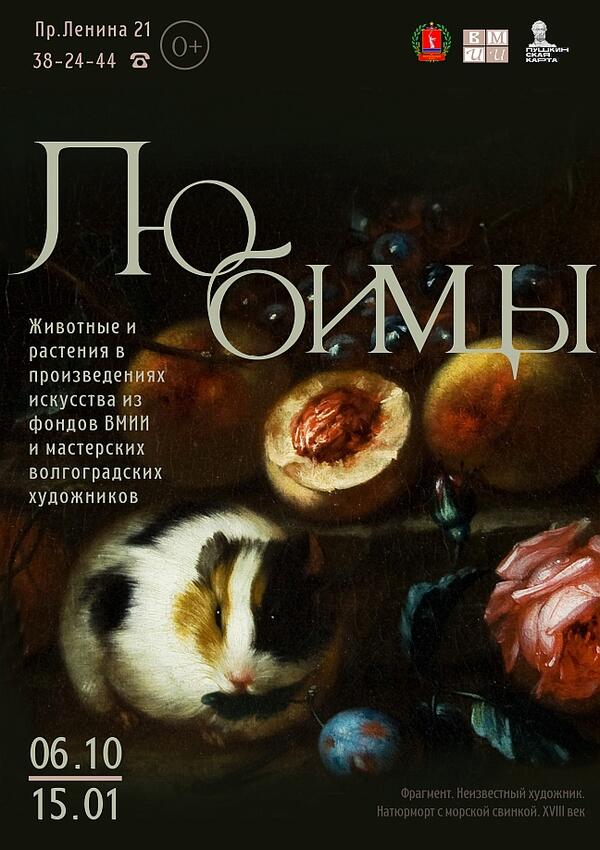

Среди редко экспонируемых произведений – голландский «Натюрморт с морской свинкой» XVIII в., французский живописный портрет XVIII в. «Девочка с собачкой», офорты итальянского мастера XVII в. Стефано дела Беллы, гравюры Валентина Серова и Александра Орловского, фарфоровые фигурки животных, выполненные на копенгагенском заводе, вазы из многослойного стекла, созданные в знаменитой мастерской Галле во французском городе Нанси. К числу произведений, редко доступных зрительскому взгляду, принадлежит и скульптура «Белый медведь», созданная А.Л.Обером, который одним из первых в русском искусстве XIX в. стремился понять и запечатлеть личность, характер конкретного животного.

Жемчужиной скульптурной анималистической коллекции ВМИИ являются фигуры «Гриф» и «Обезьянка», созданные одним из основателей этого жанра в нашей стране В.А.Ватагиным. Зритель увидит работы известных советских скульпторов: А.М.Белашова, А.В.Марца, Д.Ю.Митлянского, В.И.Губко, А.С.Цветкова и др., а также замечательных волгоградских ваятелей Н.А.Павловской, В.В.Пономарева, Е.Б.Обухова.

Богатейшая музейная коллекция советской графики представлена именами Мая Митурича, Ирины Маковеевой, Германа Ратнера, Вадима Фролова, Сергея Миклашевича, Вячеслава Калинина, Вадима Фролова и др.

В проекте приняли участие более 50 современных волгоградских и волжских авторов разных поколений. Зритель увидит бесконечно добрые, наполненные нежностью работы А.Бородина, Г.Вяткина, П.Чаплыгина, О.Кирилловой, Л.Гоманюка, Т.Ковешниковой, И.Тур, Е.Сивишкиной, М.Антоненко, В.Дидыка, Л.Самариной, Г.Кузнецовой, А.Сереченко, Н.Пироговой, Ю.Сивец, Е.Гельперн, П.Пугачева, Н.Рухлиной, Р.Паранюшкина, Ю.Сорокина, И.Затонской, Н.Карпова, В.Шолоха, В. Рахлеева, Э.Завьяловой, В.Чаплыгиной, М.Мелиховой, Ю.Колышева, М.Завьялова, В.Криволапова, П.Чивеленковой и др. Многие произведения были созданы специально для участия в этом проекте.

Художник, говоря о природе, получает возможность создать свой мир, наполненный любовью. Мы благодарим тех, в кого мы помещаем свою привязанность, за то, что они раскрывают лучшее в нас: способность проявлять отзывчивость, сопереживание, искренность, что по сути и делает нас людьми, позволяет нам ощущать себя живыми.

Без громких деклараций это искусство утверждает вечные ценности, неприкосновенную значимость всякой жизни. Оно делает нас добрее и, тем самым, дает нравственную опору и свет надежды.

В рамках выставки пройдут лекции и мастер-классы, постоянно будет действовать интерактивная зона, где каждый посетитель сможет создать образ своего любимца.

Экспозиция «Любимцы» организована по хронологически-тематическому принципу.

Отголосок архаических мифологических представлений о животных- прародителях звучит в произведениях традиционной культуры. Фигурки животных, которые в народном сознании были связаны с могущественными стихиями (петух и конь – солнце, утка – вода и др.), были призваны защитить человека и придать ему сил. Зверь здесь воспринимается как звено, связующее с Космосом, высшими силами. Русское дореволюционное прикладное искусство представлено на выставке деревянными бытовыми предметами, украшенными резьбой, Сергиево-Посадской игрушкой, скопинской керамикой, дымковской глиняной игрушкой. В них, как и в современных произведениях народных промыслов главенствует знаковое начало, определяющее условный характер трактовки форм и декора.

Деревянная фигура льва, украшающая пресс для бумаги, созданный французским мастером, связана с геральдическими образами средневековья, в котором зверь воспринимался как покровитель рода.

Всплеск интереса художников к животным и растениям связан с началом Нового времени. Позитивизм открывает путь реалистическому искусству. Это была эпоха атласови определителей. К явлениям природы людииспытывают научный интерес, в произведения приходит осознание ее сложности, богатства, разнообразия. Уже с эпохи Возрождения на животных и природный мир в целом, смотрят по-новому – как на объект познания. Распространение в аристократической и научной среде стремление к созданию зверинцев, формированию коллекций экзотических животных и растений способствовало развитию анималистического жанра (Королевский литографический институт в Берлине «Птицы»).

Животные выступают как часть жизни человека, фигурируют в крестьянских, охотничьих, батальных сценах).

Собаки в роли домашних любимцев, компаньонов становятся героями картин художников XVII в., представленных на выставке в репродукционной гравюре (Ганфштенгль Ф., Терборх Г. «Дама в атласном платье»).

Внимательное вглядывание, изучение зверя во всей совокупности повадок, характерных занятий, облика приводит к кристаллизации анималистического жанра, а также появлениюполноценных «портретов» животных (Неизвестный автор «Неси»,XIX в.). Стремление к точности передачи облика своих героев, любование их красотой, несомненная симпатия к ним нашли воплощение в своеобразном парном портрете «Две собаки».

В гравюрахXIX в. животные рассматриваются как фактор прогресса человеческого общества. Возобладавший прагматичный подход видит домашних животных как помощников, основу благополучия. Породистое и сильное животное изображается как предмет гордости хозяина. Этомуже способствовала селекционная работа по выведению пород животных с определенными свойствами. Содержание племенных лошадей становится знаком престижа. В особую отрасль выделяется конный портрет, получивший распространение в Англии в XIX в. (Томсон К. «Лошадь по кличке Орвилл») и развивающийся до сих пор.

Искусство рококо, нацеленное на передачу мира чувств, тонких движений души, дает новый взгляд на животных как на существ эмоциональных. В живописной работе, приписываемой французскому мастеру школы Ж.-Б.Греза, основной мотив – нежная душевная привязанность ребенка и собаки. Трогательная доверчивость свойственна обоим персонажем.

Художники-романтики видели в животных воплощение стихийной свободы (в том числе свободы от социального), наделяли их собственными страстями. Эта традиция играет большую роль и сегодня (Неизвестный художник«Кони»,XIX– нач.XX в.).

В русском искусстве анималистический жанр получает развитие вXIX в., беря начало в жанровых или батальных сюжетах (Орловский А. О., «Линейные казаки верхом»).

В.Серов, обратившийся к иллюстрированию басен И.А.Крылова, соединяет глубокое знание повадок животных и человеческих характеров и отношений («Волк и Журавль»). Психологизм, сложность понимания личности – высочайшее достижение русского реализма– здесь заостряется поисками максимально лаконичного художественного языка, предшествовавшими модернизму.

Центральная идея утопии стиля модерн–вечная природная красота Универсума, внеположная человеку, изменчивая, внерациональная – реализуется прежде всего в переосмысленных образах животных и растений.

В ХХ в. анималистический образ теряет характерную для предшествующего столетия дробность форм, повествовательность мотивов, вбирает научные открытия, модернистское раскрепощение форм. Большая часть представленных работ относится ко второй половине ХХ в. В контексте искусства социалистического реализма анималистика, как и живопись цветов, в силу своего заведомо неполитизированного, вневременного (а следовательно, бесполезного для системы) характера оставались наименее регламентированной сферой творчества и оказались настоящей отдушиной для художников.

Во всем разнообразии художественных решений мы постараемся выявить основные смысловые акценты этого пласта искусства.

Продолжая романтические традиции, образы животных становились выражениеммечты о свободе. Эта идея находит воплощение в поэтически-возвышенных образах, мотивах полета, беспрепятственного движения, свободного бега, единения с воздушной или водной стихией (Владимир Карась «Несмятённые крылья», Лидия Ильина «Ночное купание», Герман Ратнер «Альбатросы»).

В картинах Николая Андронова образы коней стали символом нравственной чистоты, бытия, не знающего фальши и деформаций. Обращение к темам русского Севера было связано у него с поисками подлинных, чистых жизненных оснований.

Художники, продолжающие экспрессионистические традиции, видят в образах природы воплощение свободы выражения чувств, стихии страсти, вдохновения. Относящиеся к этому кругу произведения волгоградских живописцев С.Крылова, Е.Сивишкиной сближаются по решению с работами итальянских художников С.Каллиери и Ф.Мариненго. Их объединяет заострение формы, концентрация ритмов и цвета. Мастера отдают предпочтение изображению диких животных: свободных, сильных, независимых.

Природные формы работают как источник художественных приемов и как толчок для стилистических поисков, достаточно далеко уводящих творца от первого впечатления (дижитал-арт М.Мелиховой, графика Л.Самариной). Мотив любования воплощен в изображениях цветов, обитателей, садов, и подоконников (натюрморты А.Айрапетян, Ю.Савелюшкиной). Знаменательно наделение художниками зеленых друзей характером и повадками (В. Тихонов «Кактусы»). Философско-символический подход, значимый для нашего времени, представлен работами Г.Вяткина, М.Завьялова, П.Чаплыгина. Идея постоянно обновляющейся красоты может приобрести смысл подключения к архетипу круговорота жизни и смерти, стать символом вечности, устойчивости бытия (В.Шолох).

Реалистическая линия искусства нашла в природных мотивах поистине неисчерпаемое поле для развития. Прекрасными образцами ее стали мастерские натурные зарисовки Алексея Бородина и Лии Хинштейн, скульптурой Василия Ватагина. Ватагин писал: «Только там, где животное трактуется как сама себя оправдывающая цель, где живой выразительный образ проникнут особой остротой восприятия и передачей характеристики, такой образ может по праву называться анималистическим». Стремлением как можно точнее передать каждое движение натуры наполнены рисунки И.Затонской, А.Величко, М.Юдиной, Е.Виноградовой и др.

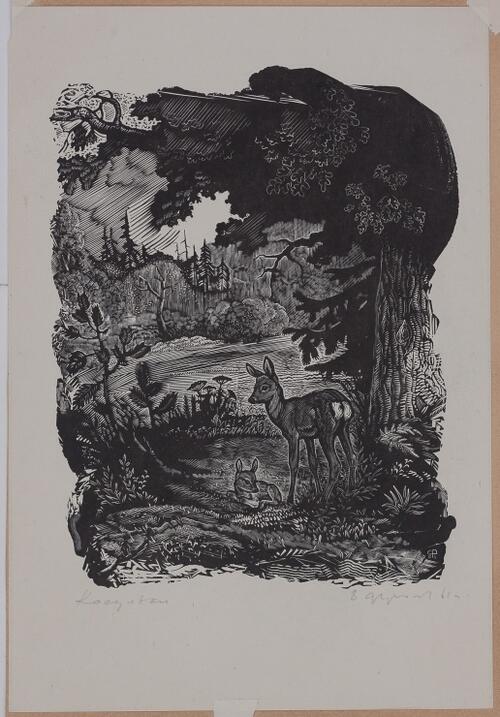

Постепенно в искусство проникает осознание хрупкости, уязвимости, непрочности живого. В этой связи характерно высказывание художника-анималиста Д. Горлова: «Мне хотелось бы пробудить любовь к зверю не как к игрушке, а как к существу, имеющему такое же право на существование, как и человек, и желание понять этот большой прекрасный мир, в который люди слишком редко заглядывают». Важной доминантой искусства ХХ в. стало перемещение художников на экологические позиции, ориентированные на постижение природы в ее целостности, понимание природы на необъемлемой части мироздания, выражение безусловной ценности всего живого (Л.Гоманюк «Божья коровка»). Мы можем отметить этот шаг как новый, значительный и очень непростой для представителей европейской культуры, извечно страдающей антропоцентризмом. Симптоматично, что активизация зоозащитного движения в мире стала продолжением осмысления и осуждения Холокоста. Дикие животные изображаются в своей родной стихии. Природа стала мыслиться как сложный храм со своим устроением, где звуки, краски, запахи имеют разные «коды». Стремлением проникнуть в самодостаточный мир живой природы во всей его сложности, уважением к тайне и красоте мира проникнуты гравюры Вадима Фролова, Геннадия Гликмана, Мая Митурича, Нины Дьяковой. Потребность стилистического обновления подталкивает художника выйти за собственные пределы, обнаружить контакт с непознанным и неподвластным человеку.

Утешающее действие образов животных, непременная доза положительных эмоций, получаемая человеком от общения с природой, предопределили присвоение их массовой культурой, воздействие которой на современных художников трудно отрицать.

Пожалуй, наибольшее распространение в последние полвека получила тенденция антропоморфизма- очеловечивание образа животного, наделения его людскими переживаниями, намерениями. Этот подход отвечает нашим мечтам об идеальном друге, близкой душе, способной к пониманию, сочувствию и доверии, безусловному принятию. Философы говорят, что в какой-то степени, это мечта человека об утраченном рае. Художник часто помещает в сюжеты о животных свои представления о возвышенном и прекрасном (П.Пугачев).

Любимцы как понимающие товарищи и полноправные члены семьи фигурируют в произведениях Ларисы Федотьевой, Александра Егидиса. Они неразрывно связаны с памятью о детстве (О.Давыдова «На новую квартиру», Н.Рухлина «С Бимкой за молоком», В.Фенин «Все начинается с детства», Э.Завьялова «Рыбки»). Тема дружбы, душевного единения человека и питомца звучит в работах В.Новикова, П.Чивеленковой и др.

Значение эпитета «милый», применимого к большинству героев выставки, включает такие понятия как близкий сердцу, родной, дорогой, хороший. Любовью к дорогим существам наполнены портреты домашних питомцев, созданные современными волгоградскими авторами В.Чаплыгиной,А.Сереченко, Е.Лепехиной, Б.Поповой, М.Шишкановой, и др.

Отдельное эстетическое пространство формируют произведения, вдохновленные волшебной сказкой, басней, иносказательно говорящие о человеческих чувствах, качествах и отношениях. Одна из сильный сторон волгоградской графики – детская книжная иллюстрация, представлена веселыми, бесконечно изобретательными работами Н.Пироговой, Ю.Теплова, О.Кириловой, Ю.Сивец, С.Мироновой. Адресованные детям послания про животных – квинтэссенция доброты и нежности. Детская книжка или журнал дают простор для художника обратиться к доброму юмору, игре, волшебству. Эстетика сказочного преображения реальности нашла продолжение в особой линии волгоградской графики, представленной на выставке работами Т. Ковешниковой, Л.Самариной, Е. Гельперн, В.Пискунова, Г.Кузнецовой и др.

Проблема человек – природа – животные остается одной из самых древних и универсальных. Общение с природой, вселяя в нас чувство защищенности, душевного комфорта, выполняет ряд поистине спасительных функций. Искусство о любимцах может быть окном, открытым вмир, зеркалом, предъявляющим нам нас самих, может стать и экраном, защищающим от травмирующих факторов времени.

Художник, говоря о природе, получает возможность создать свой мир, наполненный любовью. Мы благодарим тех, в кого мы помещаем свою привязанность, за то, что они раскрывают лучшее в нас: способность проявлять отзывчивость, сопереживание, искренность, что по сути и делает нас людьми, позволяет нам ощущать себя живыми.

Без громких деклараций это искусство утверждает вечные ценности, неприкосновенную значимость всякой жизни. Оно делает нас добрее и, тем самым, дает нравственную опору и свет надежды.