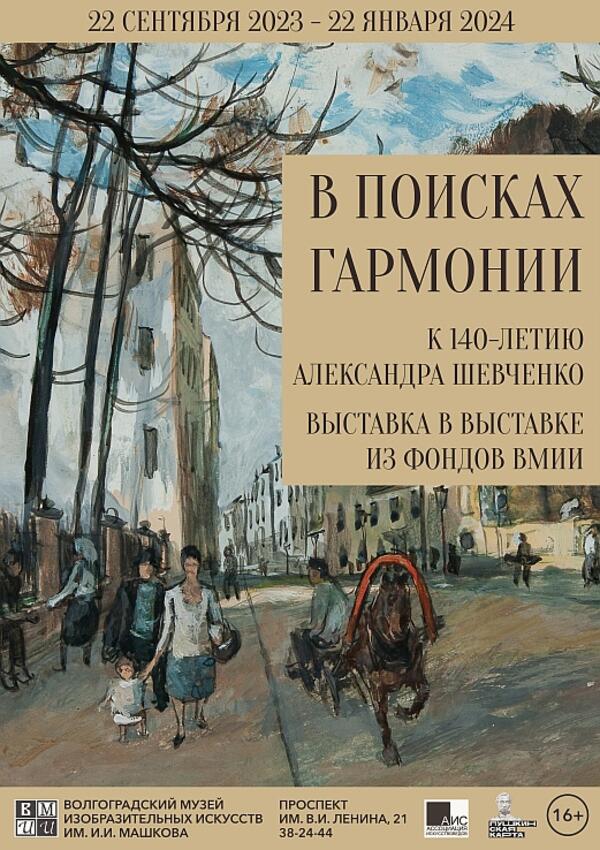

«Третий путь», «третья струя», «тихое искусство»… Такими определениями принято характеризовать творчество Александра Васильевича Шевченко (1883-1948). Его называют другом и соратником Михаила Ларионова. Знакомство с ним и его идеями действительно было знаменательным событием, в том числе по мнению самого Шевченко. Но имя последнего оказалось некоторым образом в тени личности знаменитого авангардиста.

Однако творчество Александра Шевченко интересно и своеобразно вне рамок художественных объединений и знакомств с крупными фигурами того времени. Более того, его вообще сложно однозначно отнести к какой-либо группе мастеров. Художник Сергей Герасимов, который учился вместе с Александром Шевченко, замечал: «Шевченко даже особенно ни к какой группе не подходил, ни к Ларионову, ни к кубистам… Он не похож ни на Коровина, ни на Серова, ни на Архипова… Он прошел все и остался самим собой».

Александр Шевченко – живописец, график, теоретик и педагог. В 1910-1920-е гг. он играл активную роль в московской художественной жизни. При всем обилии «измов» начала XX века и естественном интересе художника к ним, ему удалось сохранить свою цельность и самобытность.

Шевченко экспериментировал в духе примитивизма, кубизма, лучизма, однако никогда не достигал беспредметности, всегда оставаясь в пределах пластической формы. Он участвовал в самых радикальных и скандальных выставках «Ослиный хвост», «Мишень», «№4», однако его положение было компромиссным – художника отличали сдержанность, лиризм, связь с классической школой.

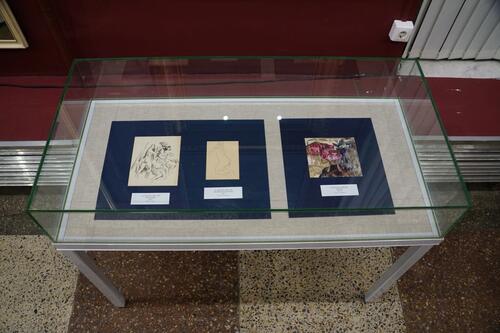

Михаил Ларионов упрекал членов группы «Бубновый валет» в приверженности французскому искусству. При этом Шевченко, хотя и примыкал к ларионовской группе, испытал довольно сильное влияние французского художника-постимпрессиониста Поля Сезанна. Об увлечении сезаннизмом свидетельствует рисунок «Купальщицы», датируемый 1920-ми годами. Компактно выстроенная композиция, сложные развороты фигур, моделировка объемов светотенью позволяет сопоставить этот эскиз с набросками сезанновских купальщиков и купальщиц. Сезаннистским же по сути и по форме является и гуашевый рисунок «Пейзаж у станции Ямм» (1926).

Шевченко прошел хорошую профессиональную выучку в Строгановском училище, во время поездки в Париж посещал Лувр и Люксембургский музей, на примере старых мастеров учился высокой художественной культуре. В его творчестве органично сочетались ориентация на классическое наследие и «левые» направления в русском искусстве начала XX века. В нем слились точность рисунка и эксперимент в области художественной формы, уравновешенность композиции и поиск новых возможностей изобразительного языка, баланс цветовых пятен и незамутненные академическими доктринами образы.

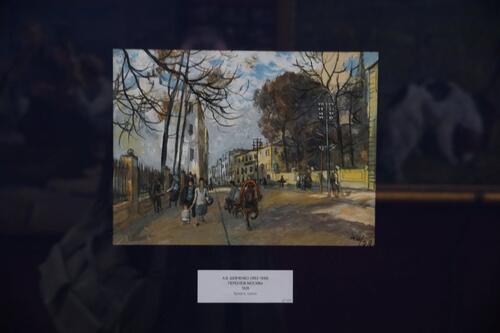

Шевченко учился воспринимать природу в живописной гармонии целого, в разнообразии красок. Живописны по своей сути и его цветные графические листы, выполненные жидкими материалами. Они объединяют черты живописи и графики. В акварели «Фабрика» (1913) художник, используя возможности этой техники, передает тонкие градации цвета, пространственную и световоздушную среду. Насыщенный гранатовый здесь сопоставлен со сложными сине-зеленым, лиловым, красновато-коричневым, серо-бежевым с зелеными же рефлексами. Фактура гуашевого рисунка «Мясницкая» (1928) более плотная, колористическое богатство уравновешивается распределением охристых, алых, зеленых, голубых оттенков по плоскости листа. В обоих произведениях для художника важен не столько сюжет, сколько сочетание цветов и пластическая организация пространства.

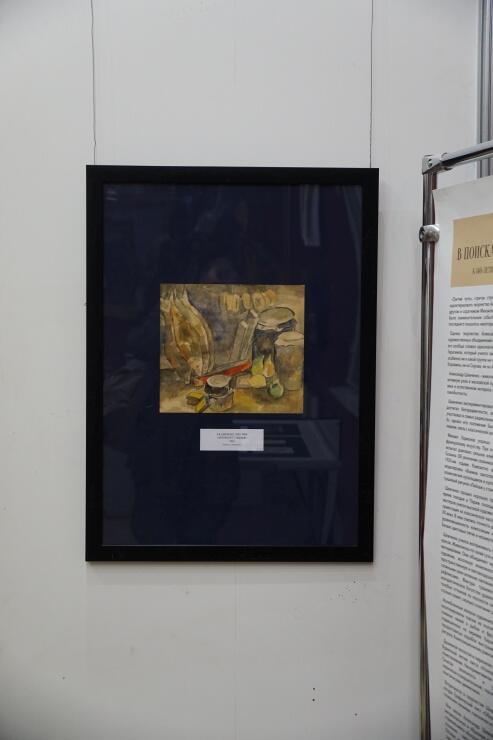

Излюбленным жанром художника был натюрморт. В «Натюрморте с рыбами» 1924 года опоэтизированы совсем не поэтичные реалии советского быта. Ритмичное повторение плавных линий в рыбах и фруктах, окружностей консервных «жестянок», банок и подвешенных на веревке баранок, угловатых форм спичечных коробков и узких продолговатых коробок выстраивает отношения предметов в неглубоком пространстве рисунка. Композиционному равновесию вторит гармония колористической гаммы.

Душевной теплотой и лиризмом проникнут гуашевый рисунок «Переулок Москвы» (1928), будничный мотив листа «Упаковочная фабрика» (1929) превращается в поэтическое повествование. Неопримитивизм ранних работ Шевченко нашел здесь свое проявление. Сочетая реальность и условность, художник создает особый мир, лирически-созерцательный, герои которого связаны в большей степени не действием, а пластическим движением.

Встречаются в творчестве Шевченко и традиционные сюжеты, например, обнаженная натура. Графический лист «Обнаженная на коленях» (1930), исполненный выверенными плавными линиями, лаконичен и красив в своей простоте.

Всю жизнь Александр Шевченко находился в творческом поиске. Остро чувствуя эмоциональную и образную суть искусства, он был исследователем, экспериментатором, стремившимся обогатить изобразительный язык своих произведений. Его отличала жажда познания – секретов мастерства, новых выразительных средств, технических приемов. Отсюда его увлечение новшествами русского авангарда, при этом уравновешенное законами классического искусства. Даже состоя в членах того или иного общества, Шевченко всегда следовал собственным путем. Оказавшись в стороне от эстетики художественных объединений раннего советского искусства (АХРР, ОСТ), в 1930-е годы он был обвинен в формализме, но продолжал работать, всегда оставаясь верен себе.

Выставка реализуется в рамках проекта «В зеркале XX века. Мастера отечественной графики» при поддержке Общероссийской общественной организации «Ассоциация искусствоведов».

Даты жизни и творчества А.В. Шевченко

26 мая 1883 – Родился в Харькове. Здесь провел детство

1890-1898 – Занимался рисунком в реальном училище под руководством Д.И. Бесперчия и брал частные уроки изобразительного искусства

1894-1895 – Работал помощником главного художника харьковского Камерного оперного театра И.А. Суворова

1898-1908 – Учился в Строгановском Центральном художественно-промышленном училище (с перерывами) на металлообрабатывающем и декоративном отделениях. По окончании получил диплом художника прикладного искусства

1904 – Посетил Турцию, Грецию, Египет

1905-1906 – Учился в Париже в Академии Жюлиана у Жан-Поля Лорана, а затем в мастерской Эжена Каррьера. Посещал мастерские французских художников, в т.ч. Анри Матисса. Экспонировался в Салоне независимых. Увлекался импрессионизмом. Женился на Надежде Сергеевне Псищевой

1907 – Участвовал в XIV выставке Московского товарищества художников. Испытал влияние символизма

1908 – Принят сразу в последний натурный класс живописного отделения в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где сблизился с М.Ф. Ларионовым. Разделял ориентацию его группы на неопримитивизм и лучизм. Родился сын Лев

1909 – Исключен из училища за два месяца до окончания вместе с А.В. Куприным, И.И. Машковым, Р.Р. Фальком и др. за несогласие с системой преподавания

1910 – После раскола объединения «Бубновый валет» стал одним из ближайших сподвижников Ларионова. Начал службу в армии

1911 – Участвовал в выставке «Ослиный хвост». Родилась дочь Татьяна

1912 – Участвовал в выставке в «Союзе молодежи», а также в одном из первых издательских проектов А.Е. Кручёных «Открытки русских футуристов»

1913 – Участвовал в выставках «Мишень», «Мир искусства». Иллюстрировал второе издание футуристической книги Кручёных «Взорваль» совместно с Н.С. Гончаровой, Н.И. Кульбиным, К.С. Малевичем и О.В. Розановой. Опубликовал манифесты «Принципы кубизма и других современных течений в живописи всех времён и народов» и «Неопримитивизм. Его теория. Его возможности. Его достижения». От туберкулёза умерла жена

1914 – Умер сын Лев. Участвовал в выставке «№4. Футуристы, лучисты, примитив». Увлекся лучизмом, но так и не переступил черту беспредметности. Был призван в действующую армию как прапорщик запаса

1915 – Женился на Лидии Сергеевне Псищевой, сестре первой жены

1916-1917 – После контузии был эвакуирован в Москву и демобилизован. Работал в основном в области графики

1918 – Был избран членом Комиссии по охране памятников искусства и старины при Народном комиссариате просвещения. Стал профессором Петроградских Государственных свободных художественно-учебных мастерских. Организовал печатные мастерские, назначен их директором. Экспериментировал с различными графическими техниками

1918-1921 – Заведовал литературно-художественным подотделом Коллегии по делам искусств Наркомпроса, вел большую общественную работу при Моссовете, участвовал в создании Музея живописной культуры

1919 – Участвовал в организации 12-й государственной выставки «Цветодинамос и тектонический примитивизм». Опубликовал одноименный манифест к выставке (в соавторстве с А.В. Грищенко). Вместе с А.М. Родченко вошел в комиссию Живскульптарха, где совместно с архитекторами Н.А. Ладовским, В.Ф. Кринским и скульптором Б.Д. Королёвым разрабатывал принципы создания нового синтетического искусства. Создал эскизы и чертежи к проекту «Дома Советов»

1920 – Был утвержден в должности профессора живописи ВХУТЕМАСа, где проработал почти десять лет, из них шесть – деканом живописного факультета. Работал в секции монументального искусства московского ИНХУКа. Был членом комиссии по живописно-скульптурно-архитектурному синтезу при РАХН

1922 – Вступил в художественное объединение «Маковец». Участвовал в первой выставке объединения, а также в Первой русской художественной выставке в Берлине

1924 – Состоялась первая персональная выставка художника в Третьяковской галерее

1925 – Участвовал в 7-й парижской выставке «L’Araignée» и в Международной выставке декоративных и промышленных искусств в Париже, а также в третьей и последней выставке «Маковца»

1926 – Организовал общество «Цех живописцев», состоящее в основном из учеников Шевченко, участвовал во всех выставках этого объединения. Совершил поездку в Крым

1929 – Переизбран профессором ленинградского ВХУТЕИНа. Покинул московский ВХУТЕИН вместе с группой профессоров из-за принципиальных разногласий с новым правлением института. Был командирован в Батуми

1930 – Был назначен профессором Ленинградской Академии художеств. По состоянию здоровья не смог туда поехать. Совершил поездку в Азербайджан. Был командирован в Батуми по заданию Главискусства Наркомпроса

1932 – Вступил в Общество московских художников. Участвовал в выставке «Художники РСФСР за 15 лет» в Русском музее

1933 – Была открыта и через три дня закрыта персональная выставка в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Опубликована книга О.М. Бескина «Формализм в живописи», в которой автор обвинил многих художников, в том числе и Шевченко, в формализме. Участвовал в выставке «Художники РСФСР за 15 лет» в Историческом музее. После этого почти готовая монография А.Д. Чегодаева о Шевченко была отозвана и все закупленные музеями работы осели в запасниках. Его работы продолжали регулярно выставляться на советских выставках за рубежом

Середина 1930-х – Начал заниматься любительской фотографией в поисках новых сюжетов, восхваляющих советскую действительность

1934 – Получил приглашение вести класс акварели в Институте повышения квалификации при Всесоюзной Академии художеств

1936 – Работал в Московском Товариществе художников. Участвовал в международных выставках в Китае, Норвегии, Болгарии

1940 – Зачислен на должность заведующего кафедрой живописи керамического факультета Центрального художественно-промышленного училища и руководителем кафедры живописи и рисунка в Московском Текстильном Институте

1941 – Во время Великой Отечественной войны отказался эвакуироваться вместе с семьёй и остался в Москве

1942 – После возобновления занятий в Московском Текстильном Институте восстановлен в должности профессора и руководителя кафедры живописи и рисунка. Ушел на пенсию по болезни.

1944 – Состоялась персональная выставка Шевченко в Москве и Ленинграде, однако из-за болезни художник не смог на ней присутствовать

28 августа 1948 – Скончался в Москве