Из фондов Волгоградского музея изобразительных искусств имени И.И.Машкова.

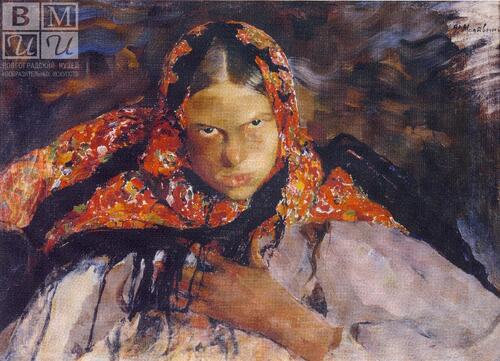

22 июня 2013 г. исполняется 50 лет со времени открытия нашего музея. Этому юбилею посвящена выставка, демонстрирующая шедевры оте-чественного искусства 18- начала 20 вв. из его фондов. Основу экспози-ции составили живописные работы, она дополнена скульптурой, произ-ведениями декоративно-прикладного искусства. Зрителю предоставля-ется возможность встретиться с работами А.П.Антропова, К.П. Брюл-лова, К.А.Коровина, И.К.Айвазовского, К.Е.Маковского, с которых начина-лось в 1960 г. формирование коллекции музея. Украшением собрания стал щедрый дар Н.А.Арнинг-Зайцевой, вдовы известного московского коллекционера К.Ф.Арнинга, передавшей музею в 1980 г. 38 произведений. Среди них были подлинные шедевры, работы Ф.А.Малявина, Н.К.Рериха, В.А.Серова, И.И.Шишкина, М.Ф.Ларионова, которые зритель также может увидеть на выставке. Фонды музея пополнялись за счет приобретений у наследников художников (И.И.Машков, «Новодевичий монастырь») и у частных коллекционеров (А.К.Саврасов, «Распутица»).

Выставка дает возможность проследовать путями развития русского искусства во всем богатстве его жанрового разнообразия - от 18 до начала 20 в.

Русское искусство 18 в., стремительно обретающее профессиональную зрелость, представлено галереей портретных образов, отражающих пафос и напряжение освоения новых для России форм европейского ис-кусства. Разнообразие типов портрета (камерный, полупарадный, па-радный, мифологизированный) свидетельствует о горячем интересе к человеческой личности, ведь не случайно 18 век называют «веком порт-рета». Произведения иностранных художников (П.Ротари, Я.Гроота) и их учеников («Портрет Е.С.Куракиной» из мастерской Ротари, «Портрет Екатерины II» А.Антропова) соседствуют с портретом, близким к парсуне («Портрет морского офицера»), что демонстрирует многоукладность, полифонию, свойственную русскому искусству. Представление об искусстве второй половины века, эпохи Просвещения, о формирующейся Академии художеств дают портретный бюст М.В.Ломоносова, выполненный Ф.И.Шубиным и «Морской пейзаж» родоначальника русского пейзажа Ф.Алексеева.

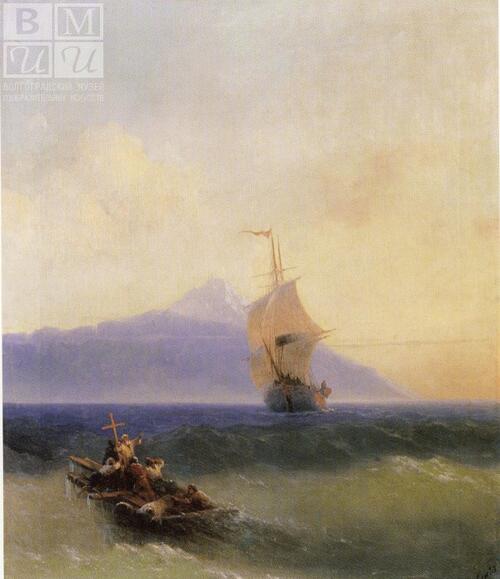

Академическая традиция, достигающая расцвета в 19 в. и в большой степени определяющая художественную жизнь России нашла свое наи-более совершенное выражение в феномене Карла Брюллова. Его искусство представлено в коллекции картиной «Ангел и Пери», написанной на сюжет романтической поэмы В.Э. Жуковского. Искусство Брюллова совмещало академический культ пластического совершенства, романтическую темпераментность и колоритность, интерес к восточной экзотике и достоверность пленэрных наблюдений. Романтическая концепция портрета, противопоставляющая обыденности потаенную богатую жизнь души, воплощена в «Мужском портрете», написанном неизвестным художником. Развитие пейзажа в 19 в. отразило движение от академической условности к романтическому преображению реальности и далее- к все более достоверному отражению ландшафта и поискам национального своеобразия. Ученик Ф.Алексеева, М.Воробьев стал наставником целой плеяды талантливых пейзажистов: Н.Чернецова («Вид на Гори»), И.Айвазовского («Штиль на море»). Учеником К.Брюллова и М.Воробьева был и один из самых известных отечественных мастеров натюрморта И.Хруцкий. Зарождение новой, московской линии развития русского искусства связано с творчеством В.А.Тропинина. «Женский портрет» был написан им в Москве 1844 г., вскоре после освобождения от крепостной зависимости. Его понимание портрета как изображения человека в его естественном облике и типичном душевном состоянии, в окружении реальной обстановки заложило основы нового этапа в развитии жанра.

Историческое полотно «Бегство болгар с Дуная» К.Филиппова является свидетельством нового понимания назначения искусства, ориентированного на познание современности и истории как судеб целых народов, формирующееся в середине 19 в. Картина запечатлела события Крымской войны, участником которых был сам художник.

Те же векторы движения к все более достоверному отражению реально-сти определили развитие культуры второй половины 19 в. Искусство демократического реализма «возвращало искусство народу», создавало произведения о жизни народа и адресовало их, прежде всего, народу. Центром притяжения новых художественных сил стало «Товарищество передвижных художественных выставок». Братья К.Е.и В.Е.Маковские, А.К.Саврасов, с произведениями которых зритель может познакомиться на выставке, входили в число организаторов этого общества. В 1870-е гг. ведущую роль в работе передвижников играл бытовой жанр, ориентированный на этнографическую точность, порой несущий острое критическое содержание («Осужденный», В.Маковский). Высочайших успехов достигает психологический портрет («Портрет композитора Ц.А.Кюи» К.Е.Маковского). Мощное развитие реалистического национального пейзажа было отражением напряженных исканий своего неповторимого пути, размышлений мыслящей части общества над тем, «что есть русское?». Жемчужинами собрания Волгоградского музея являются пейзажи А.К.Саврасова («Распутица», «Лунная ночь в деревне»), этюды И.И.Шишкина («Осенний лес»). Членами общества передвижников были и И.Крачковский, Н.Пимоненко, Н.Богданов-Бельский, чьи картины также представлены в экспозиции. Их работы относятся к 1880-1890-м гг., когда искусство передвижников, утратив драматизм и остроту со-циального высказывания, обратилось к поэтическому, лирическому от-ражению действительности.

В выставках передвижников принимал участие и В.А.Серов, который, как и его друг К.А.Коровин, стал одним из преобразователей русского искусства на рубеже 19-20 вв. Именно их ученики оказались художниками, открывшими эпоху модернизма в русском искусстве.

Рубеж 19-20 вв. – особая и значительная эпоха в судьбе отечественного искусства. Характер одной из самых ярких страниц в истории русской художественной культуры определяли поразительная многоликость, разнохарактерность творческих усилий. Освоение открытий западно-европейского искусства: импрессионизма, постимпрессионизма и симво-лизма, происходило параллельно с поисками вечных основ бытия. Искус-ство «серебряного века» представлено произведениями А.Савинова, Н.Рериха, К.Горбатова, Ф.Малявина, М.Ларионова, И.Машкова. Каждый из них создал свою неповторимую художественную реальность. Их воля к обновлению художественного языка поддерживалась грандиозными мечтаниями, ошеломляющими своей смелостью и надеждами на преоб-ражение мира. За новыми художественными приемами, новым обликом их искусства стояли вовлеченность в стремительный ход времени и предощущение значительных, грандиозных перемен, ожидающих Россию в ХХ веке.