«Слава труду» - почти буквальная реконструкция типичной выставки советских времен. Она предъявляет грандиозный и неоднородный по составу пласт отечественного искусства, раскрывающий суть главного достижения СССР- феномена советского человека. Героический труд- его основная доблесть. Труд понимался как способ достижения светлого коммунистического будущего, в то же время труду отводилась роль формирования человека будущего. Труд стал стержневой мифологемой социалистического реализма, главным предназначением художника виделось отражение коммунистического строительства, а главным героем советского искусства был человек труда. «Слава труду», следуя традиции, предлагает зрителю совершить воображаемое путешествие по стройкам, среди которых особое место отведено послевоенному восстановлению Сталинграда и строительству Волжской ГЭС, встретиться с хлеборобами и доярками, рыбаками и плотогонами, оказаться в заводском цеху и на взлетной полосе.

Для экспозиции были отобраны более 100 произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства 1920-х- конца 1980-х гг. из фондов музея. Среди экспонатов шедевры самых ярких представителей социалистического реализма: А.Дейнеки и А.Самохвалова, И.Машкова и Ф.Богородского, В.Васильева и П.Оссовского, Вл.Серова и Ю.Пименова. Многие работы экспонируется впервые, в том числе рисунки, сделанные А.Самохваловым на строительстве московского метро в 1934 г.

Выставка «Слава труду»- представляет не только художественный интерес. Это образ идеологически выверенной мечты трех поколений и летопись побед нашей страны- от первого трактора до освоения космоса. Воплощая лозунг «страна должна знать своих героев», художники отправлялись на стройки, заводы, в колхозы и лаборатории для того, чтобы запечатлеть образы тех, чьими руками строится самое совершенное общество и сами процессы труда. Героев труда знает вся страна, их достижения чествуют, они являются образцами для подражания. Значительная часть экспозиции представляет портретные образы ударников производства. Так, И.Машков в 1935 г. на съезде делает портрет легендарной Паши Ангелиной, первой женщины- бригадира тракторной бригады, выступившей с призывом «Сто тысяч подруг- на трактор!».

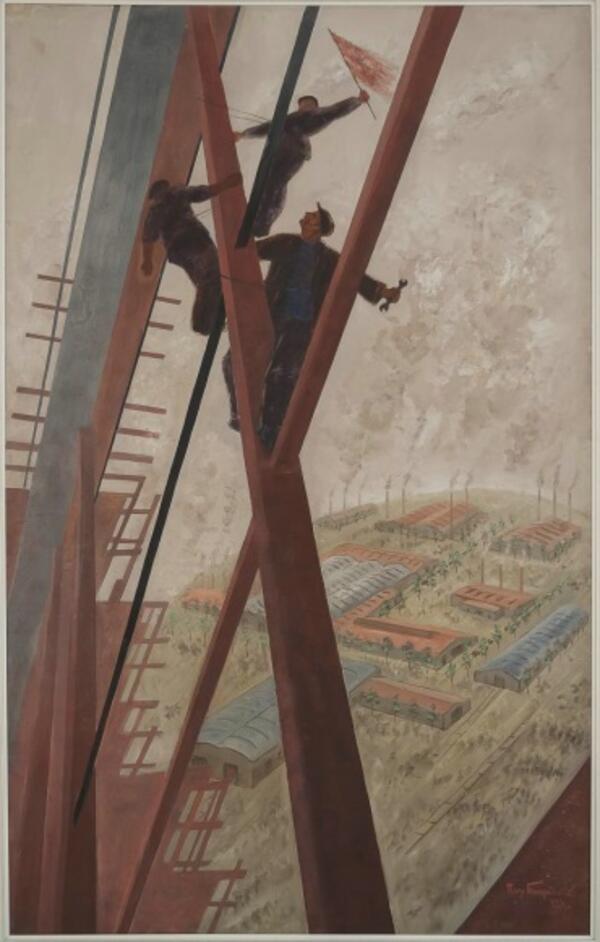

Индустриальные пейзажи, картины работающего завода художниками воспринимались прежде всего как фантастическая реальность, техногенная среда, поражающая масштабами преобразований (А.Куприн, Х. Блунавс, А.Михайлов, А.Пантелеев).

Богато, разносторонне оказался представлен Волгоградский Союз художников- работами таких мастеров, как А. Червоненко, П.Малков, П.Шардаков, М.Павловский, А.Быков, Л.Голуб, П.Гречкин, С.Зиман, А.Николаев, А.Печенников, Г.Печенников, Н.Пирогова, В.Стригин, Ю.Боско, А.Бурлай, А.Егидис, Э.Завьялова, Г.Котов, В.Кудряшов, А.Михайлов, А.Прокопенко, И.Романов, Н.Черникова и др.

Выставка объединяет разные жанры, виды, масштабы произведений, демонстрируя универсальность сложившейся системы. Она дает почувствовать размах работы художника, создающего сотни зарисовок, этюдов на производстве, чтобы потом на их основе написать монументальные полотна. Зритель увидит рисунки А.И.Бородина, из числа создававшихся им в течение 10 лет на заводе «Красный Октябрь», наброски П.Ф.Шардакова, привезенные с аэродрома и из калийных шахт.

Небольшой раздел экспозиции посвящен детям, воспитывающимся в труде, мыслящих свое будущее в рамках профессии, ведь «завод, фабрика, стройка, совхоз, колхоз должны стать для молодежи второй школой, призванной дать им не только профессиональную подготовку, но и привить уважение к труду, к рабочей профессии, коммунистическую мораль». О всеохватности пропагандистского подхода свидетельствуют и изящные шкатулки, украшенные федоскинской и мстерской миниатюрой на производственную тематику («День шахтера», «Сбор плодов»).

В проекте соседствуют работы разных десятилетий. В 1920-е-1930-е тема труда получала романтическое прочтение. В просветленных произведениях Ф.Богородского, А.Самохвалова, А.Дейнеки- труд- это проявление свободы, сверхчеловеческих возможностей нового человека. Хозяева земли и творцы новой индустрии: «Колхозница с тыквами» И.Машкова, «Рабочий» В.Серова, «Доярка» К. Фролова - наделены титанической силой. Культ освобожденного труда формировал образ ударника, «живого человека, по облику которого чувствуешь, что труд для него стал делом чести и славы, а отдых - радостным развитием всех физических и умственных сил». Сразу после войны мирный труд- это символ возвращения к жизни, восстановления нормального порядка вещей (Ю.Пименов). У шестидесятников тема труда приобретает смысл сурового противоборства, покорения природы. Их любимые персонажи- брутальные строители, геологи и нефтяники (В.Фомин, П.Малков, Ю.Боско). Спасительный юмор приходит на помощь художнику, когда запасы мечты и веры оказываются недостаточными (Е.Струлев, цикл «Гитарные песни БАМа»). Завершает экспозицию концептуальная композиция Н.Паниткова «Монумент», предъявляющая зрителю пустующий постамент с оставленными серпом и молотом, а также узнаваемыми серебристыми комбинезонами и башмаками, давая понять, что труд не исчерпывает все потребности человека.

Оставаясь в рамках госзаказа, художник мог успешно избегать штампов, опираясь на искреннее уважение к своему герою, интерес к выбранной теме, внятно сформулированные собственные творческие принципы. Это выставка - приглашение к воспоминанию и размышлению. Именно искусство стало памятником ушедшей эпохе. Искусство воспевало героев и воспитывало героев. Выставка дает возможность прикоснуться к ценностям и вере тех поколений, их великим целям, их испытаниям и победам. Сегодня, по прошествии тридцати лет со времени создания последней из работ, представленных на выставке, становятся очевидными как безусловная значительность наследия той культуры, обеспеченная профессионализмом и высокими представлениями о человеке, так и результаты расхождения союза искусства и труда.

Адрес: Волгоград, проспект Ленина, 21. Время работы 10.00-18.00, в среду 10.00-20.00, выходной вторник тел.(8442)38-24-44, (8442) 38-59-15; http://mashkovmuseum.ru