Министерство культуры Российской Федерации

ФГБУК «Государственный историко-художественный и литературный Музей-заповедник «Абрамцево»

ГБУК «Волгоградский музей изобразительных искусств им.И.И.Машкова»

представляют выставочный проект

«Романтический монтаж». Произведения 1920-30-х годов в собрании Музея-заповедника «Абрамцево»

к 135-летию И.И.Машкова

7 апреля-29 мая

открытие 7 апреля в 17:00.

Впервые в залах Волгоградского музея изобразительных искусств будут экспонироваться произведения живописи, графики, скульптуры из фондов одного из крупнейших российских музеев - Государственного историко-художественного и литературного Музея-заповедника «Абрамцево». Проект «Романтический монтаж» включает более 60 работ, созданных 19 мастерами, фактически определившими облик отечественного искусства первой половины ХХ в. Среди них Игорь Грабарь и Петр Кончаловский, Павел Кузнецов и Александр Лабас, Татьяна Маврина и Вера Мухина, Надежда Удальцова и Роберт Фальк, Аристарх Лентулов и Илья Машков. Линии их судеб, многократно пересекаясь, оказались связаны особым духовным пространством Абрамцево. Именно там, в Подмосковье, на берегу реки Вори, в нескольких километрах от усадьбы С.Т.Аксакова в 1933 г. было начато строительство Ново-Абрамцевского поселка художников. Среди организаторов поселка был и Илья Машков.

Проектом «Романтический монтаж» открывается Год Машкова в Волгоградском музее. В июле 2016 года исполняется 135-лет со дня рождения Ильи Машкова (1881-1944)- нашего земляка, «гения места» нашего края, одного из самых ярких русских живописцев ушедшего столетия, имя которого носит Волгоградский музей изобразительных искусств. Абрамцево занимает особое место в судьбе Машкова.

Последнее десятилетие его жизни оказалось тесным образом связанным с Абрамцевым. С начала строительства поселка художников Машков принимал в нем горячее участие, входил в его правление. Начиная с 1938 года, он жил и работал там большую часть времени. Абрамцево дало ему столь необходимую возможность сосредоточенного уединенного занятия живописью. Соседями Машкова были его бывшие ученики: В.И.Мухина и Б.Д.Королев. В 1936 году Машков принимал участие в выставке картин и скульптуры Ново-Абрамцевского творческого коллектива художников. Абрамцевский период для Машкова стал временем открытий, временем глубочайшего постижения возможностей живописи. Тогда была создана одна из лучших серий его натюрмортов, часть которых, сегодня входящая в коллекцию Волгоградского музея, также включена в экспозицию.

В Ново-Абрамцево сложилась уникальная творческая общность близких по духу художников, немаловажно, что многие из них были связаны отношениями «учитель-ученик». Их работы стали основой богатейшего собрания произведений ХХ в. Музея-заповедника, возможность познакомиться с которым стало великолепным подарком для всех волгоградцев. И.И.Машков предстает в данном контексте не только как абрамцевский житель, восхищенный красотой абрамцевской природы, но как участник художественного процесса, сыгравшего принципиально важную роль в судьбе нашей культуры.

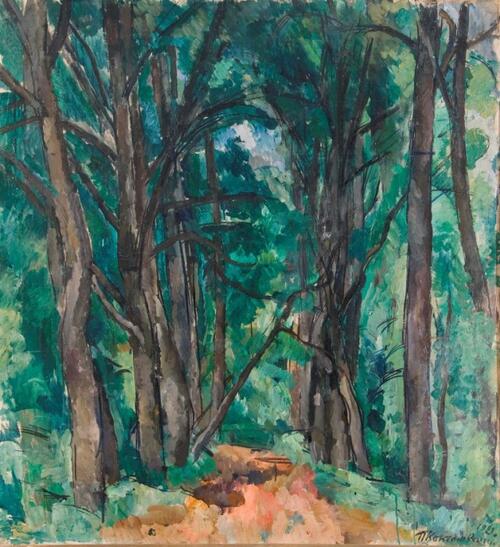

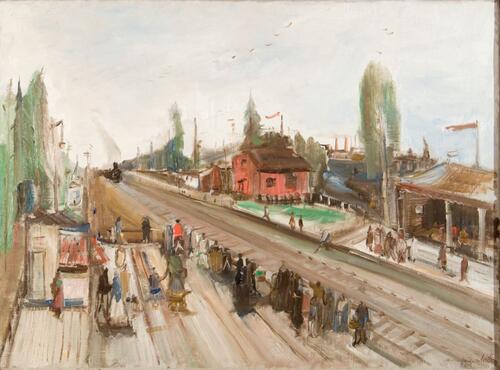

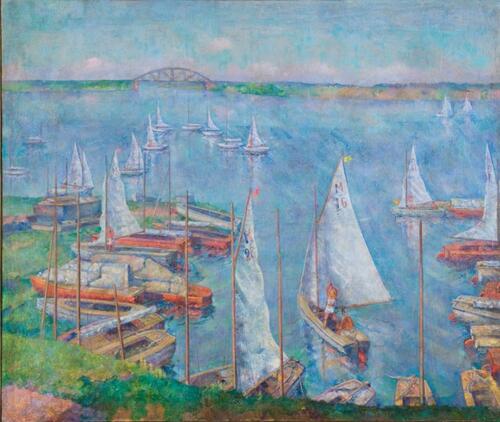

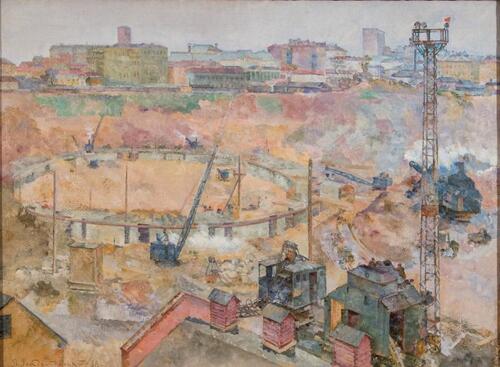

Дух времени, высокое напряжение эпохи великих романтических надежд и мечтаний определили облик этих работ. Футуристический порыв в будущее («Поезд из Москвы» А.Лабаса), восхищение масштабом невиданных трансформаций жизни («Строительство Дворца Советов» В.Рождественского, «Порт в Туапсе» А.Лентулова), парадоксальным на первый взгляд образом монтируются с камерной интонацией глубоко личностного высказывания. Всеобщее и сокровенное спаяны здесь воедино. Выставка адресует к особому, долгое время остававшемуся в тени пласту искусства предвоенных десятилетий, сыгравшему важнейшую роль в сохранении отечественной живописной традиции. Исследователи именуют его «неполярным искусством», подразумевая его равноудаленность от модернизма и социалистического реализма.

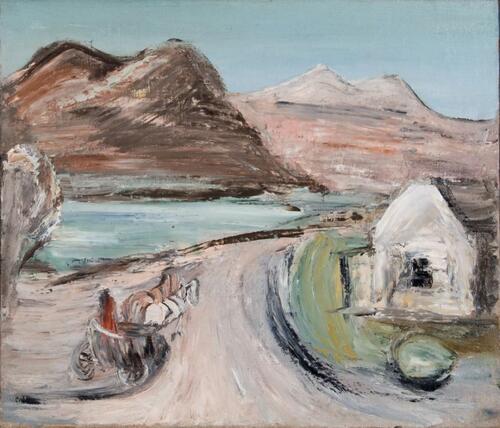

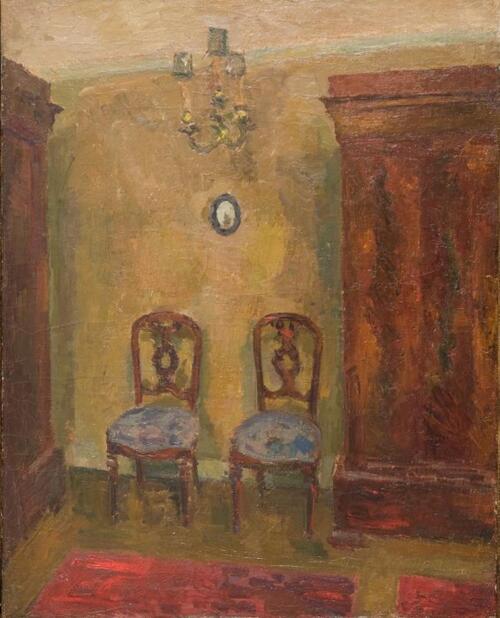

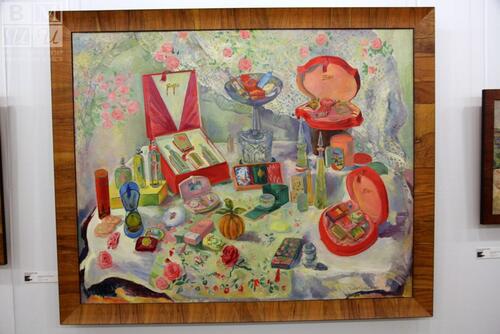

Параллельно официальному руслу социалистического реализма, в задачи которого входила, прежде всего, визуализация идеологического проекта, развивалась камерная ветвь отечественного искусства. Именно искусство, не теряющее связи с реалистической достоверностью, но целиком (подобно искусству модернизма) сосредоточенное на форме, художественном методе стало героем данного проекта. В центре внимания здесь оказываются задачи собственно художественные, профессиональные, разрешающиеся в пространстве холста: вопросы живописной поверхности, колористических и тональных отношений. Высочайшая культура, богатство нюансов свойственны представленным произведениям так же, как поэтичность, неприятие бытовизма, психологическая насыщенность, одухотворенность живописи и пространства, и мира (П.Кузнецов «Натюрморт»).

«Второстепенные жанры» пейзажа, натюрморта, интимного портрета выходили за пределы официального проекта реальности и оставались неконтролируемой территорией свободы, независимого творчества. «Искусство для себя» стало областью профессиональной реабилитации, а вместе с тем - и реабилитации ценности сложного мира души. Именно здесь оказались применимы невостребованные официальным искусством живописная сложность, эмоциональная тонкость. Идея «чистой живописи», виртуозной, способной создать метафору изменяющейся реальности, оказалась притягательна для различных художников. Это искусство особого рода, целый мир со своей эстетикой и ценностями. Внимательное всматривание, чуткое вслушивание, сосредоточенный труд души и кисти теперь направлены на едва уловимые сущности, полутона и нюансы. Это произведения, создаваемые на сугубо частных позициях и ориентированные на доверительный разговор шепотом (И.Машков «Малинка», Р.Фальк «Интерьер с креслами», А.Осмеркин «Портрет отца»). Небольшие размеры, некрупный мазок, бережное касание кисти, просветленная интонация - приметы этого мира. Содержанием их работ становился колористический сюжет, световая мизансцена, ритмический сценарий, отразивший мир многомерный и живой. Максимально интимизированная живопись, обращенная к самым сокровенным движениям души стала в 1930-е гг. фактически единственной альтернативой официального искусства.

Мастера, представленные на выставке, входили в такие художественные объединения, как «Общество московских художников», «Ассоциация художников революции», «Московские живописцы», «Четыре искусства», «Тринадцать». Проект «Романтический монтаж» позволяет соприкоснуться с художественной жизнью 1920-1930-х годов. Как ни парадоксально, ведущую роль здесь сыграли художники, достигшие успеха уже в 1910-е гг., прошедшие через школу модернизма (в их числе – И.Машков и его товарищи по объединению «Бубновый валет»- В.Рождественский, Р.Фальк, П.Кончаловский, А.Осмеркин, А.Лентулов). Это искусство зрелых художников, освещенное мудрым пониманием ценности всякого дыхания жизни. Показательным становится их настойчивое стремление к сосредоточенному затворничеству в мастерской. Такое счастье московским мастерам подарило Абрамцево, сыгравшее спасительную роль «территории свободы».

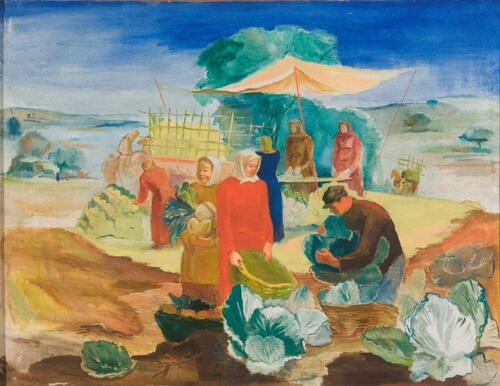

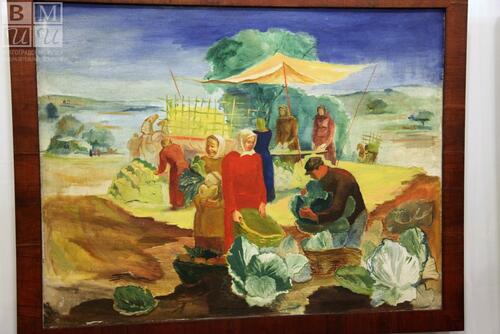

Создание художественного языка, адекватного современности было важнейшей задачей творцов той поры. Представленные на выставке работы воспроизводят духовный контекст эпохи, сохраняют пульс времени в ритме, пространственных прорывах (А.Лабас «Девушка 20-х годов»). Герои проекта смогли откликнуться на новые советские реалии, не избегая сюжетной основы (А.Щипицын «Уборка урожая», Н.Удальцова «Первый колхоз»). Однако в центре внимания неизменно оказывалась цветовая драматургия, но не тематические аспекты.

Значительным достоинством выставки является возможность встретиться с произведениями художников, долгое время остававшихся не слишком хорошо знакомыми широкой публике. К таким именам можно отнести мастеров последней советской художественной группировки «Тринадцать» (Николай Кузьмин, Татьяна Маврина); сына бубнововалетца Роберта Фалька - Валерия Фалька, воевавшего под Сталинградом и умершего в 26 лет в полевом госпитале в 1943; Михаила Соколова, приговоренного в 1938 году к семи годам исправительно- трудовых лагерей. Многие работы позволяют разрушить сложившиеся в отношении ряда художников штампы восприятия. Так, например, Надежда Удальцова, чья лирическая «алтайская» серия и изысканный натюрморт представлены на выставке, привычно воспринимается как абстракционист, «амазонка русского авангарда». Дементий Шмаринов получил широкую известность как график, мастер иллюстрации, однако он был также прекрасным живописцем, в экспозицию включены его живописные пейзажи и портрет. К трансформациям мастеров «Бубнового валета» волгоградские зрители уже успели привыкнуть. Богато, работами, относящимися к известным живописным сериям, представлено творчество друга И.Машкова Василия Рождественского. Его искусство, к сожалению, не представлено в Волгоградском собрании, это делает встречу с ним еще более интересной. Работы П.Кончаловского, А.Лентулова, А.Осмеркина, И.Машкова, которые зритель увидит на выставке, несомненно, можно отнести к вершинам их позднего творчества.

Это уже не первый проект, связывающий два музея. В 2014 г. поздние произведения И.И.Машкова предприняли путешествие в Абрамцево, для того, чтобы принять участие в совместной выставке «Илья Машков. В своих краях» в рамках программы, посвященной 80-летию Ново-Абрамцевского творческого коллектива. Данный проект осуществляется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и является ярким, значимым событием в культурной жизни нашего региона.

Экспозиция будет работать в Волгоградском музее изобразительных искусств имени И.И.Машкова по адресу: Волгоград, проспект Ленина,21. тел.(8442)38-24-44, (8442) 38-01-91; (8442) 38-59-15