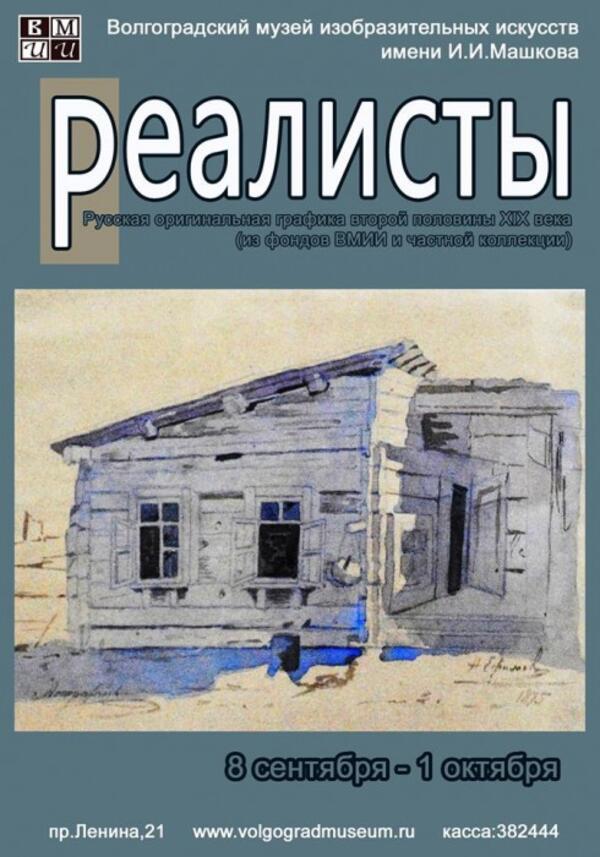

(из фондов ВМИИ и частной коллекции)

Открытие 8 сентября в 17:00

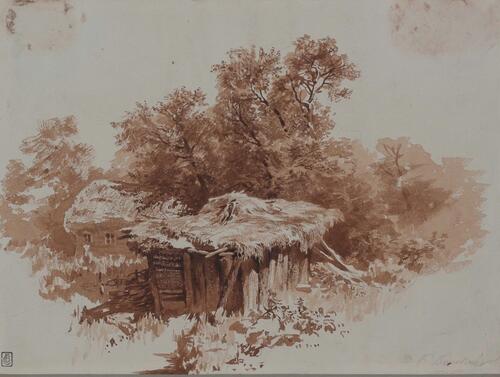

Камерная экспозиция дает возможность встретиться с редкими произведениями оригинальной графики (акварель, уголь, карандаш, тушь), созданными почти 150 лет назад. В экспозицию вошли 19 работ русских художников - Ф.Васильева, И.Крамского, Ф.Журавлева, В.Маковского, Н.Ефимова, К.Трутовского, А.Беггрова, С.Пиотровича. Впервые волгоградский зритель имеет возможность увидеть произведения петербургского живописца и графика Николая Ефимова. Его работы предоставлены для участия в проекте волгоградским коллекционером.

При всем различии масштабов творческих дарований и непохожести судеб, искусство сегодняшних экспонентов объединяет особый знак времени - устремленность к реальности, отражению современной русской действительности во всей правдивости. Нелегко сегодня непредвзято рассматривать этот материал. В контексте советской культуры реализм трактовался однозначно - как вершина развития искусства; ростки реализма в иных пластах расценивались как знаки грядущего расцвета. Реалисты-передвижники были объявлены непосредственными предтечами единственно верного соцреалистического метода и, фактически, канонизированы. Тенденциозность подхода подчас затрудняет осознание отваги их поведения в эстетическом поле и понимание по сути жертвенной природы их искусства. На выставке представлены небольшие по размерам, неброские по художественному решению пейзажи, жанровые сцены, портреты. Несмотря на скромность размеров и подчеркнутую прозаичность сюжетов, экспозиция обращает зрителя к важнейшему процессу революционной ломки основополагающих представлений о назначении искусства и красоте, происходившем в нашей стране во второй половине XIX столетия. Россия в тот момент стала ареной напряженной борьбы идей, в которую было включено и искусство. Острейшими оказались вопросы отношения искусства и современной действительности, проблемы художественной школы. Работы, представленные на выставке, демонстрируют различные ипостаси реализма, сменявшие друг друга.

События развивались стремительно. Теория реализма складывалась на основе материалистической эстетики, разработанной в литературно-критических трудах и философских сочинениях разночинцев-демократов. В 1855 г. вышла в свет диссертация Н.Чернышевского «Эстетическое отношение искусства к реальности», в которой автор предложил новое определение красоты: «прекрасное есть жизнь». В 1859 г. в Академии художеств была проведена реформа, приведшая, в числе прочего, к отмене класса оригиналов, изначально ориентировавшего учеников на классические образцы. Симптоматичным оказывается частый отказ выпускников от заграничного путешествия по окончании Академии. Насущной потребностью становится «хождение в народ», изучение русской провинции, природы, жизни простого народа и поиски нового, свободного, современного языка для обновленного содержания. Именно ею была инспирирована поездка в Астрахань молодого художника Николая Ефимова в 1974 г., в ходе которой были созданы акварели, представляемые сегодня зрителю. Исследование до той поры «целинных» пластов действительности начиналось с накапливания наблюдений над новым жизненным материалом. На первых порах создавались произведения, далекие от обобщения. Жадный интерес к повседневности, материальности был связан и с распространением влияния философии позитивизма, натурализма. Понимание человека как части материального мира требовало развития скрупулезности письма, точности деталей. Форсированная «жесткость фокуса» объясняется пафосом отстаивания нового видения. Свою лепту внес и нигилизм, применительно к искусству означавший отказ от хорошего вкуса и нормативных идеалов. Герцен пишет о «пробуждении русского общества», возрождении интереса к человеку, к тому, что его окружает, к повседневной действительности и к недостаткам общественной жизни. За отказом от установок Академии художеств на непременное создание прекрасного, превосходящего действительность, за вытеснением картин на легендарно-исторические темы стоял масштабный процесс демонтажа прежних иерархий и ценностей. Намеренное избегание яркости цвета, монохромность работ «новой школы», напоминающая фотографию, была связана с пониманием правдивости как документализма. Как писал лидер французского реализма Курбе: «живопись - искусство по своему существу конкретное и может состоять лишь в изображении вещей реальных и существующих».

Одним из важнейших эпизодов становления русского реализма стал «бунт четырнадцати» 1863 г. в Академии художеств, в ходе которого четырнадцать претендентов на золотую медаль во главе с И. Н. Крамским отказались исполнить выпускную работу на заданный мифологический сюжет. Выйдя из Академии, «протестанты» образовали Артель свободных художников по образцу коммун, описанных в романе Н.Чернышевского «Что делать?». Среди членов Артели были И.Крамской и Ф.Журавлев. В 1871 г. утверждается устав Товарищества передвижных художественных выставок, выросшего на основе Артели. Среди активных участников и экспонентов ТПХВ были и мастера, присутствующие на данной выставке - В.Маковский, А. Беггров, С.Пиотрович. Их метод критического реализма был основан на постоянном наблюдении, подробном и точном рисунке. Однако передвижники ратовали не просто за демократическое искусство, но за преодоление «беспристрастного копирования натуры», за осмысление действительности и типизацию явлений. В короткие сроки были преодолены не только нормативность, идеализация натуры, веками связанная с академической традицией, но и спокойная фиксация свойств реальности. Востребованным оказывается искусство все более идеалогизированное. Жизненность для передвижников уже определяется вниманием к психологизму, необходимым видится выражение отношения художника к жизни. От задач исследования, погружения в стихию жизни простых людей (П.Соколов «Затравили волка», С.Пиотрович «Охотник») художники последовательно переходят к выражению сочувствия (Ф. Журавлев «Официант», Ф.Васильев «Хутор. Сарайчик»), бичеванию уродливых сторон действительности (К.Трутовский «Арестованные в пути»), социальной типизации (И.Крамской «Портрет молодого человека», В.Маковский «Старушка с собачкой»), и наконец, новой поэтизации действительности (А.Беггров «Трепор во время отлива»). Немаловажно, что именно в то время происходит быстрое формирование искусства, понятного широкому зрителю, массового искусства, что не могло не сказаться на определенном упрощении его смыслов. Интересно, что идейными противниками передвижников оказались не только последователи академизма, но и французские импрессионисты. На пути реалистов были открытия, но были и потери, без которых не состоялся бы блистательный Серебряный век рубежа веков, а может быть, и авангард. Возможно, уже настает время, чтобы понять, что из их опытов сохраняет жизненность сегодня.

Приятным подарком для всех посетителей выставки является возможность принять участие в розыгрыше уникального приза – акварельной работы, созданной в начале ХХ века, предоставленной коллекционером. Розыгрыш состоится в последний день работы выставки- 1 октября в 12:00. Для музея очень значимым видится факт сотрудничества с собирателями произведений искусства, расширяющего возможности изучения и популяризации культуры.

Экспозиция работает с 8 сентября по 1 октября 2017 г. в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И.Машкова по адресу: Волгоград, проспект Ленина,21. тел.(8442)38-24-44, (8442) 38-59-15