«…что Россия скажет, вот что главное: вот где суд».

В.Маковский.

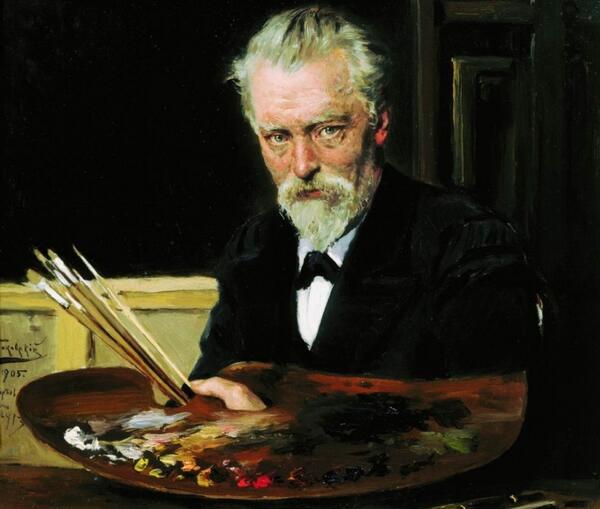

Один из самых дорогих художников эпохи, создатель злободневных картин, Владимир Егорович Маковский (1846-1920) вошел в историю как мастер жанровой картины. Он обладал исключительным даром видеть типические явления окружающей действительности, находить характерных жизненных персонажей.

Четкая отработанная композиция его произведений, строгий точный рисунок, до минимума доведенное количество деталей, полное использование фона для развития сюжета, при внешней сдержанности действия, глубокое психологическое истолкование душевных переживаний героев, исключительное знание людей при свободном живописном решении картины делали его творчество выразительным и узнаваемым.

Последовательный «передвижник», в 15 лет он смело шагнул навстречу новой правде со своей картиной «Квасник» (1861). Его внутреннему чувству художника оказались искренно близки гербовые значения нового социально-художественного движения: Идейность, Народность, Национальность.

С 1872 и до конца своей жизни В.Маковский был активным участником самого передового художественного объединения последней трети XIX века - «Товарищества передвижных художественных выставок», где смог показать несколько сотен своих произведений.

Передвижничество не являлось только неким художественным союзом. Оно обозначало принадлежность художника к передовым деятелям искусства.

«Не было таких истинно значительных художников, - писал В.В. Стасов, - которые не считали бы за честь и за глубочайшую потребность вступить в ряды передвижников и присоединить свою силу к общей силе». Стасов видел в нем «одного из капитальнейших русских художников, лучшего продолжателя традиций Федотова и …он достойнейший товарищ, наследник и продолжатель Перова».

Картины передвижников и сейчас смотрятся с захватывающим интересом, так же как читаются произведения Н.Некрасова, М.Салтыкова-Щедрина, Г.Успенского, В.Гаршина, В.Короленко, А.Чехова.

Мастером сложной, многофигурной композиции выступил Маковский в своих главных произведениях, которые принесли ему прочную известность.

События, имеющие важное значение для общественной жизни, получают у него историко-бытовое истолкование, бытовой жанр вырастает в историческую картину, в ярких конкретных образах отражающую определенный период времени.

Владимир Егорович Маковский живо интересовался всей общественной жизнью страны. Раздумывая над судьбами русского народа, представитель передовой интеллигенции, он не мог пройти мимо событий середины 1870-х годов. Взволновавшие всех политические судебные процессы «193-х» в Петербурге и «50-ти» в Москве, связанные с неудавшимися попытками «хождения в народ» - нашли отражение в ряде произведений.

Ко времени замысла картины «Осужденный» в русском изобразительном искусстве уже появились такие выдающиеся произведения, как «Арест пропагандиста» (1878) И.Репина, «Заключенный» (1878) Н.Ярошенко. Акварельный эскиз к картине «Осужденный» был сделан Владимиром Маковским еще в 1877 году. Уже в эскизе намечена основная сюжетная завязка: жандармы с саблями наголо выводят молодого человека в арестантском халате. Его исхудавшее лицо полно грусти, но в то же время он, как отметил В.Стасов, «решителен и суров, …весь собран в себе».

В картине «Осужденный», где, по словам Стасова «прозвучала могучая трагическая нота» жандармы с шашками наголо выводят из судебной палаты арестанта, осужденного на отправку в Сибирь. Он встречается с рыдающими отцом и матерью, но остается решительным и суровым. Второй вариант картины «Осужденный (конец 1880-х – начало 1890-х гг.) принадлежит Волгоградскому музею изобразительных искусств. Здесь художник выводит образы студента и курсистки, как участников события, а родители изображены не крестьянами, а разночинцами, чтобы придать более определенный политический смысл происходящему.

ОСУЖДЕННЫЙ. 1879-1890. Холст, масло 70,0х86,0 см. Москва, Российская Империя. Вариант одноименной картины. 1879 г. Закупка от Садовской И.А. в 1984 г. Жанровая картина. Изображен вывод осужденного из зала суда. Герой в сером халате арестанта в центре. Рядом – конвоиры и жандармы. Справа – пожилые родители. Слева за спиной конвоиров – несколько человек и девушка с мужчиной. Второй план почти целиком закрыт серой стеной. (Сведения из Электронного каталога ВМИИ).

В «Осужденном» Маковский изобразил человека, пострадавшего за свои убеждения. Это понимал не только Стасов, но и те критики, которые резко нападали на художника за неудачный, по их мнению, выбор главного типа. И хотя центральный образ недостаточно ясен, революционно настроенные круги видели в нем идейного борца. В самой картине художник острее, чем в эскизе, показал внутреннюю борьбу на лице осужденного в момент встречи с родителями. Его волнение выдают руки, нервно сжимающие фуражку. Много сдержанной экспрессии в скорбном жесте матери. Владимир Егорович стоял на уровне того понимания драматического сюжета, которое сложилось в русской реалистической живописи 1870-х годов в творчестве И.Крамского, Н.Ге, Н.Ярошенко и других передвижников.

Сильную сторону таланта В.Маковского составляет его исключительное умение дать строго продуманную, доходчивую композицию, основанную на ясном развертывании сюжета, раскрывающую взаимоотношения действующих лиц, их взаимосвязь. И в многофигурных композициях главным является характеристика отдельных персонажей. Почти в каждой работе Владимир Маковский создавал интригу, которая удивительным образом вписывалась в композицию картины. Он как бы строил драматургию своих жанров на удачно выстроенных мизансценах.

Борис Иогансон в статье «О жанре» писал о творческом своеобразии В.Е.Маковского: «Это мастерство актера и режиссера в живописи. Надо обладать совершенно исключительным жизненным композиционным дарованием, чтобы уметь так образно почувствовать не только типаж, но и тончайшие душевные переживания, чтобы все вместе взятое, составляло такое ясное, доходчивое впечатление».

Появившаяся в период революционной ситуации 1879-1880 гг. картина «Осужденный» нашла широкий общественный резонанс. «Перед картиной Маковского плачут», - писал И.Н.Крамской. Не случайно официальная печать называла Владимира Маковского за «Осужденного» дерзким художником, нарушающим душевный покой зрителей. Очень высокую оценку картине дал В.В.Стасов: «Она глубоко и сильно копнула современную жизнь, ибо в ней прозвучала могучая трагическая нота… Всё тут в порядке, всё превосходно идет своим чередом, только несколько человеческих жизней и личностей порвано и разбито».

В 1870-1890 гг. свое вдохновение Владимир Егорович Маковский находит в сюжетах из жизни Малороссии. Особенно покорила его красота украинской природы, ее люди, народные напевы. Друзья и современники Маковского рассказывали, что он проникновенно пел под аккомпанемент гитары украинские песни.

УКРАИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ. 1883. Дерево, масло. 26,5х42,0 см. Место создания: Полтава, Российская Империя. Поступление из Государственного Русского музея в 1963 г. На обороте холста надпись автора: «Идутъ: Егор Иванович Маковский, Александра Егоровна Маковская, Николай Егорович Маковский»). Пейзаж с элементами жанра. (Сведения из Электронного каталога ВМИИ).

С Украиной связано творчество его родственников-художников. Достоверно известно о пребывании членов семьи Маковских в Полтавской губернии. Владимир Егорович запечатлел эту диковинную для пасторальных мест группу на картине «Украинский пейзаж». Да еще и подписал на обороте, кто есть кто. Самый высокий в группе – Егор Иванович Маковский, папа.

Крамской И.Н.: «Самая его великая сила лежит в бытовых картинах, вот где Маковский наша гордость. Смело можно сказать, что в Европе такого художника нет, да если все сказать, что думается, то и быть не может…Он смотрит с добродушной иронией на маленьких людей, выставляет все смешное, то есть человек-то, с которого художник работает, делает свое дело серьезно, а художник как-то так умеет распорядиться, что зритель ясно чувствует пустяки».

Изучению отдельного, конкретного характера Маковский придавал исключительное значение. Он часто пишет картины, посвященные изображению одной лишь фигуры: Швейцар, Скряга, Тряпичник, Скрипач, Реставратор. Однофигурная жанровая композиция в 1870-1880-е имеет большое распространение. Это мы видим в произведениях П.Чистякова, И.Крамского, И.Репина, Н.Ярошенко. Задача, поставленная художниками – создание социального типа, тщательная разработка типичных черт определенной, широко распространенной в жизни натуры.

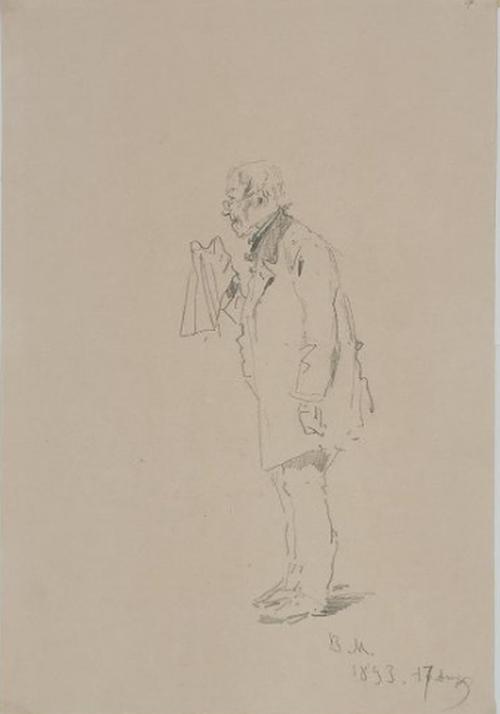

Число карандашных рисунков Маковского необычайно велико. Это эскизы к его картинам, доведенные до той или иной степени законченности. Наряду с этим имеется ряд сюжетов, отраженных только в рисунках и акварелях, а также этюды с натуры, альбомные зарисовки, сделанные во время неоднократных путешествий по России.

Являясь необходимым и ценным вспомогательным материалом для живописи, рисунки и акварели Владимира Маковского представляют большой самостоятельный интерес. Насколько серьезное значение придавал Владимир Егорович рисунку, можно судить не только по обилию его работ в этой области, но и по той тщательности, с какой изображал он каждую фигуру и особенно лицо. П.Чистяков, будучи строгим и требовательным в своих оценках, отмечал исключительную способность Владимира Маковского к «выражению лиц».

Обилие характерных фигур, композиционное решение, помогающее раскрыть обилие душевных проявлений, точность и выразительность – основные качества рисунка нашего художника. Огромное количество рисунков и набросков В.Маковского чаще всего выполнены графитным карандашом, реже итальянским или углем. Легкий карандашный штрих верно и точно очерчивает формы предмета, умело применяемая растушевка передает объем и светотень.

СТАРИК-ЧИНОВНИК. 1893. Бумага, карандаш графитный. 34х25 см. Поступление из Государственной Третьяковской галереи в 1960 г.

В четверть листа дано изображение в профиль пожилого мужчины. Одет в брюки, штиблеты, длинный сюртук, из-под воротника которого видна сорочка с воротником-стойкой. У него коротко стриженные с лысиной волосы, небольшие бакенбарды, на носу круглые очки. В правой руке держит перед собой носовой платок. (Сведения из Электронного каталога ВМИИ).

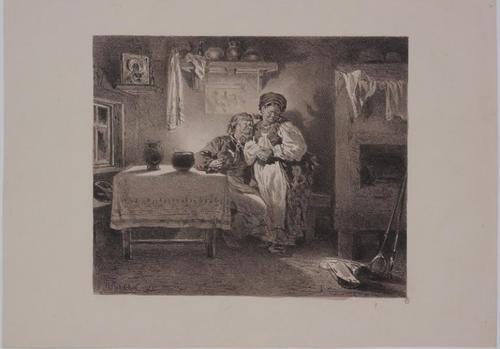

В 1870-е годы И.Крамской, В.Маковский, И.Прянишников и др. создали альбом тоновых автолитографий, посвященных ранним повестям Гоголя. В 1874-1876 гг. вышли «Вечера на хуторе близ Диканьки» (в издании А.Н.Голяшкина) с иллюстрациями-автолитографиями Владимира и Константина Маковских, И Крамского, К.Трутовского, И.Прянишникова, М.Чичагова. Автолитографии Владимира Маковского выделяются мастерством изображения бытовых сцен, в которых превосходно сказались мастерство в обрисовке типов, юмор, умение передать бытовой колорит.

ДЬЯК И СОЛОХА Иллюстрация к повести Н.В.Гоголя «Сорочинская ярмарка». 1875. Бумага, литография. 40,0х56,6 см; 30,2х36,2 см. Москва, Российская Империя. Поступление из Государственного Русского Музея в 1961 г.Жанровая композиция, иллюстрация. Изображен угол деревенской избы. В центре у стены на лавке сидит дьяк, положив руку с вилкой на стоящий слева стол. Рядом с дьяком справа стоит Солоха. За спиной у них на стене висит полка с глиняной посудой. Справа печь, перед ней поленья, ухваты. Слева окно и висит икона в углу. В левом нижнем углу выгравирована подпись автора и дата. (Сведения из Электронного каталога ВМИИ).

Активная педагогическая деятельность Владимира Егоровича Маковского проходила в Москве и Санкт-Петербурге. С 1882 по 1894 год он преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Учил наблюдательности, правде жизни. Говорил, что «очень полезно внушить ученику, чтобы он всегда имел при себе альбом и карандаш и при всяком удобном случае на улице, на бульваре, в вагоне, одним словом, где только можно, зачеркивал и заносил с натуры в этот альбом все, что его интересует».

С 1894 по 1918 В.Маковский преподавал в Санкт-Петербурге, в Императорской Академии Художеств, куда был приглашен на должность руководителя жанровой мастерской. Владимир Егорович глубоко переживал наметившийся в Академии Художеств упадок в преподавании рисунка и живописи. Выступая против всякого «фиглярства» молодых художников, он обвинял тех, кто, не научившись грамотно писать, в угоду моде начинает «шикарить» кистью.

В своих теоретических высказываниях Маковский никогда не упускал из виду идейный момент, он ратовал за осмысленную правду в искусстве. Его возмущали те, кто, кто противопоставлял в искусстве «что» и «как», форму и содержание. «Как будто об этом можно спорить? И то важно и другое, как в дереве корни и листья: корни его поят, а листья кормят. Разве же можно спорить, что лучше: корни или листья? Если я буду без разбору писать все, что попадется мне под руку: и лилию, и калошу, то всякий имеет право назвать меня дураком и сказать – « зачем же тебе природа дала разум, если ты и без него можешь обходиться?» Если же я буду писать как-нибудь, не соблюдая ни законов перспективы, ни анатомии, ничего, но с хорошей идеей, то никакая хорошая идея моего произведения не сделает прекрасным, потому что хорошую идею непременно надо и передать хорошо, иначе она может произвести совсем не то действие, какое предполагалось».

Деятельность выдающейся художественной семьи Маковских – художников, музыкантов, искусствоведов, издателей, коллекционеров, меценатов, артистов известна в России и за рубежом уже более двухсот лет.Ученики Владимира Егоровича Маковского - А.Архипов, В.Бакшеев, Е.Чепцов, В.Кузнецов, Ф.Модоров вошли в историю русского изобразительного искусства.