Экспозиция посвящена 400-летию самого яркого и влиятельного идеолога старообрядчества, непримиримого противника никоновской реформы Церкви, лидера «ревнителей древлего благочестия» – святого великомученика Аввакума.

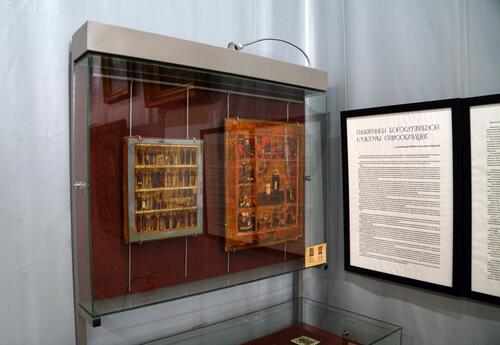

Выставка произведений из собрания Волгоградского музея и частных собраний представляет частицу неисчерпаемого художественного наследия старообрядческой культуры не только по своему объему, но и по глубине внутреннего содержания, сложности и многогранности идей, составляющих основу созданных староверами произведений.

Русское старообрядчество – одно из белых пятен истории культуры. Это сложное религиозное и социально-культурное явление, которое на протяжении трех с половиной веков являлось влиятельным фактором русской истории и культуры.

В середине XVII века в результате церковных реформ, предпринятых патриархом Никоном, русское общество раскололось на два лагеря. Сторонник патриарха, опираясь на мощную поддержку государственной власти, вступили в противоборство с противниками реформ. Оппозицию им составили выходцы из духовного сословия, авторитетнейшие пастыри церкви – протопопы Аввакум, Стефан Вонифатьев, Иван Неронов и другие, нашедшие опору в среде среднего и низшего духовенства и в народе, не готовом к столь резким изменениям и свято чтившим родную старину. Противники реформ Никона подверглись суровым испытаниям: их заключали в тюрьмы, морили голодом, жгли на кострах. Однако никакие мучения не сломили их духа и не отвратили от них сторонников.

Богослужебная культура «ревнителей древлего благочестия» существовала и существует сегодня, благодаря твердости убеждений в правильности веры, бережному отношению ко всем атрибутам и символам старой веры и, как ни странно, политике властей, одновременно искоренявших «раскол» и пополнявших за счет «раскольничьих вещей» государственные музеи.

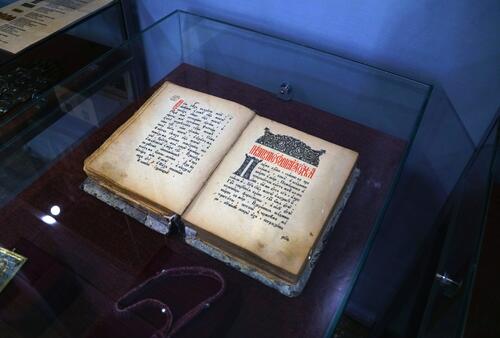

Важно отметить, что старообрядчество не закостенело в непрестанных репликах дораскольных икон, копировании других образцов древнерусского искусства. Творчески перерабатывая наследие, оно формировало целые художественные направления в изобразительном искусстве, книгоиздании и музыке.

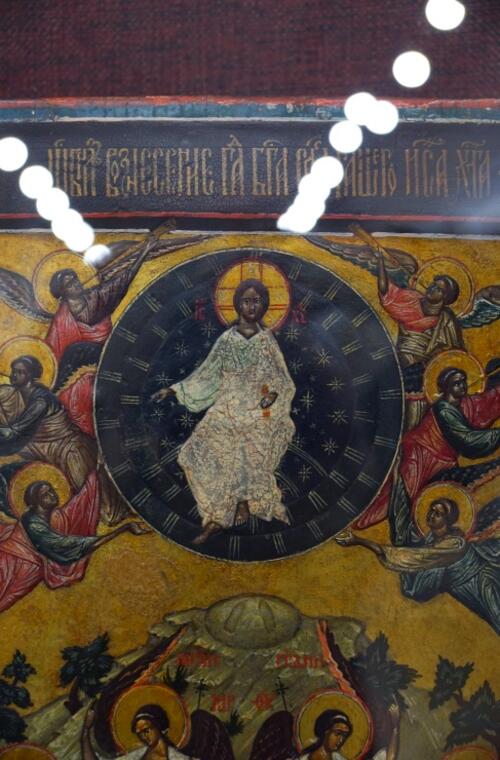

Символы старой веры встречаются по отдельности или в совокупности на иконах и произведениях медного литья: написание имени Христа как «Iсус», в отличие от принятого при патриархе Никоне – «Iисус», двуперстное крестное знамение, трисоставный «осьмиконечный» крест и др. На принадлежность старообрядцам указывают сюжеты икон, изображения святых, которые помогали людям в бедах и болезнях. Памятники культового искусства наглядно представляют отличительные признаки старообрядческих икон и в то же время сохраняют многие особенности древней иконографии.

К ярким выражениям старообрядческой культуры принадлежит медное художественное литье. С начала XVIII в. историческое развитие меднолитой пластики оказалось тесно связано со старообрядческим движением России, став одним из ярких материальных воплощений его идейно-догматических взглядов.

Уникальное, мало развитое вне старообрядчества искусство литья медных икон, крестов и других предметов церковного обихода, запрещенное в синодальной церкви отдельным указом за якобы «неискусность», не только получило широкое распространение в России в период XVIII — начале XX веках, но и достигло высокого художественного уровня.

Специфика меднолитой пластики – тиражированность, прочность и портативность – способствовала широкому распространению этого материала по всей территории России и далеко за ее пределами. В результате значительный пласт памятников сосредоточен в музейных и частных собраниях не только в нашей стране, но и в Бельгии, Германии, Голландии, Польше и др.

Медь как материал, из которого выполнялись кресты, иконы и складни, не только оказала влияние на композиционные и художественные особенности предметов, но и сама по себе обладала глубоким символическим значением. Наряду с деревом и камнем медь – важнейший знаковый элемент мировой культуры, нашедший свое воплощение в ветхозаветном образе «медного змия». Это семиотическое значение материальной сущности каждого предмета, функции которого усиливались его назначением, повлияло на выбор основного материала для молитвенного обихода в старообрядческом мире, в котором не могло быть случайных элементов.

В 1722 году Синод запретил распространение и почитание литых крестов и икон. В 1723 году издан указ о запрещении «…выливать и продавать в рядах священные изображения из меди и олова». При постоянном контроле со стороны властей старообрядцам удалось не только сохранить опыт литейного дела, накопленный древнерусскими мастерами, но и внести значительный вклад в дальнейшее развитие художественных особенностей этого вида искусства.

В коллекции музея есть редкие подписные памятники Родиона Семеновича Хрусталёва – мастера-чеканщика, работавшего во второй половине XIX-го века в одном из медных заведений (медниц) в Лефортово (Москва). Имя этого человека, внесшего заметный вклад в создание превосходных произведений медной пластики, было установлено спустя многие годы, когда начали анализировать образцы медного литья, на которых встречались аббревиатуры «М.Р.С.Х.», «Р.С.Х.», «Р.Х.».

Как правило, медные предметы мастер не датировал и не клеймил. Но если все же он ставил клеймо, то маркированные буквами и цифрами иконы и кресты имели свои ярко выраженные особенности: прекрасно проработанный рельеф, четкость исполнения каждой мелкой детали и каждого фрагмента, качество нанесения цветных эмалей, соблюдение геометрических пропорций.

Известно, что Родион Хрусталев дорабатывал ранее созданные матрицы, совершенствовал и усложнял их, прорабатывал мельчайшие детали. Имя этого талантливого мастера было установлено только в начале 1990-х гг.

Иметь в коллекции подобные подписные памятники престижно, хотя относятся они к XIX веку.

Начиная с 1980-х годов, фонд иконописных произведений постепенно накапливался и стал своеобразным достоянием Волгоградского музея. В коллекции ВМИИ около 70 произведений медно-литой пластики из старообрядческих мастерских, а также иконописные произведения XVIII-XIX веков. Выставка включает также предметы старообрядческой богослужебной культуры из частных собраний.

Материалы экспозиции будут интересны и познавательны как любителям русской истории, культуры и искусства, так и профессионалам, а также станут подлинным, наглядным пособием по изучению искусства русского старообрядчества в курсе «История России» в средних школах и ВУЗах Волгограда.