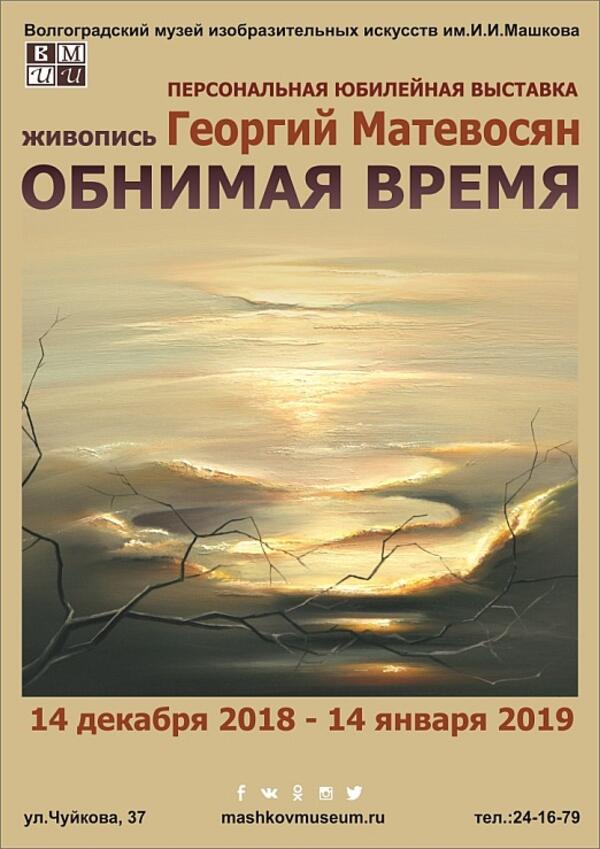

На выставке представлено более 60 картин Георгия Грантовича Матевосяна. Это лишь крохотная часть того, что было сделано художником за 45 лет творческого пути. Это уже седьмая по счету персональная выставка мастера. Она получила название «Обнимая время» и раскрывает свойства особой художественной вселенной художника, где ничто не прекращается, но имеет развитие, где все явления взаимосвязаны. Матевосян- художник –философ, он вглядывается в то, что лежит под поверхностью вещей. Его работы отмечены тонкой живописностью, но в них присутствует и драгоценная ювелирная тонкость, и театральный размах, и архитектурное понимание пространства как носителя идей - и все это является отражением разных сторон его творческой личности.

Он вырос в семье с художественными корнями, получил архитектурное образование, работал дизайнером, получил известность в качестве ювелира. Европейскую известность приобрел своими живописными произведениями. За пределами проекта остались и его опыты в акварели и графика тушью. Сегодня его дар нашел приложение в театре. Что бы он ни делал, он создает таинственные и прекрасные пространства, особые «миры Матевосяна». Они наполнены музыкой, одухотворенным светом, прихотливым движением, несут дыхание единого космоса. Его картины похожи на ландшафты: там есть горы, моря, облака и светила. Но это пейзажи внутренние, те, что глазами не увидишь. Они представляют собой слепок приключений духа, воспоминаний, чувств. В жизни за пеленой событий художник обнаруживает скрытые связи. Даже в маленьких вещах присутствует ощущение пульсации вселенских сил. За рождением своих работ он также наблюдает с долей удивления, как алхимик, смешивая цвета и вслушиваясь в полученные созвучия.

На нашей художественной сцене Георгий Матевосян- фигура экстраординарная и харизматичная. Его имя окружено авторитетом и всеобщей симпатией. Тому, безусловно, способствует его счастливый характер, его открытость, способность ценить достижения другого, искренний доброжелательный интерес к самым разным сторонам жизни. В наши непростые десятые он дважды переизбирался председателем правления Союза художников, боролся, отстаивая права творцов.

Георгий любит наш город, считает Волгоград своим, хотя родился в Баку (17 октября 1948 года). Художественный взгляд, подход к жизни сформировался в семье. Прадед Георгия по отцовской линии Мирза был бакинским ювелиром, а бабушка по материнской линии была живописцем. Отец работал мелиоратором, его перебрасывали с одного горячего участка на другой. Семья жила в Москве, потом в Албании, затем снова в Москве, пока, наконец, в 1961 г. не перебралась в Волгоград. Наш город 60-х Георгий запомнил солнечным, очень чистым, благополучным, зеленым, с прекрасной Волгой, где мальчишками сутками пропадали. Рисовать начал еще в детстве, заканчивал школу №84 вместе с будущим графиком Юрием Тепловым, с которым дружил всю жизнь. Мальчишкой ходил в наш музей. Там запомнил зал ХХ века, яркие выставки Нариманбекова, современных чешских художников.

Окончил инженерно-строительный институт в 1975 г., учился у замечательных преподавателей Г.Руднева и Ю.Колышева. Живописные и графические работы Георгия уже тогда отмечали как имеющие самостоятельную художественную ценность. Студентом предпринимал частые поездки в Москву, Ленинград, где настоящим открытием стало копирование картин старых мастеров, чудесное проникновение в реставрационные мастерские Эрмитажа и изучение классических живописных технологий.

Фантастичность, смешение пластов реальности присутствовали уже в самых ранних его работах. Неудивительно, что среди его любимых писателей Булгаков, Стругацкие, Азимов. Уже тогда определились его авторитеты и в области искусства: Поль Сезанн, Сальвадор Дали, Фернан Леже. Многому Георгий научился у работ графика- виртуоза Артура Фонвизина. Важные фигуры в его мире- архитекторы Райт, Тангэ, Гауди. Вот где свобода оперирования пространством!

После окончания института в 1975 г. Г.Матевосян трудился архитектором в Норильске, вернулся в Волгоград и работал в институте Гражданпроект (вместе с В.Масляевым, А.Леушкановым, Ю.Коссовичем). Потом работал в качестве дизайнера в мастерских художественного фонда, что дало опыт решения самых разнообразных интерьерных и экстерьерных задач. Параллельно с работой в фонде с 1980 г. начал разворачиваться его роман с ювелирным искусством. Как ни странно, в этом сложном деле у него не было наставников. Технологии пришлось осваивать по книгам, двигаясь путем проб и ошибок. Хотя тяга к миниатюре, тонкой, сложной разделке деталей была свойственная изначально даже его архитектурной графике. Георгий вспоминает, что в шестом классе на уроке труда, когда все учились делать обычные молотки, он сделал крохотные трехсантиметровые плоскогубцы.

В качестве ювелира Георгий Матевосян принимал участие в многочисленных областных, зональных, всесоюзных, международный выставках. На крупном форуме ювелирного искусства «Ювелир-Экспо» в 2009 г. его работа была отмечена дипломом I степени. В тех крохотных драгоценных шедеврах, которые сегодня можно увидеть только на фотографиях, также присутствуют неизменные композиционные мотивы, которые сегодня мы встречаем в его живописных полотнах. Здесь царит живой порядок, все охватывает органическая связь. Из капли вырастает вселенная, растения подобны нервным стволам или скоплениям небесных тел. Пространство Матевосяна причудливо извивается, имеет карманы и воронки, странные пещеры- но не пугающие, а таинственные. Это может быть формула структуры галактики, а может и музыкального произведения, устройство макрокосма и микрокосма.

В 1989 г. Г.Г.Матевосян вступил в члены Союза Художников России. О нашем Союзе он отзывается с огромным уважением, тепло вспоминает мастеров старшего поколения: Суханова, Павловского, Дедова, Малкова, Черноскутова. С 1990 г. Георгий Грантович стал заниматься живописью и сразу обрел успех. В 1991-1993 г. в составе творческой группы (А.Выстропов, В.Коваль, Г.Матевосян) три года работал над выставочными проектами в Чехии. Команда базировалась в городе Тахове, но выставки проходили в Праге, Франкфурте-на-Майне, Кельне. Живопись Матевосяна была отмечена, как имеющая несомненную самобытность ведущими критиками (в т. ч. в журнале «Шпигель»). Работы Матевосяна разошлись по всему миру. Сегодня они находятся в музеях и частных коллекциях Германии и Австрии, Бельгии и Швеции, Италии и Франции, Чехии и Швейцарии, Канады, Америки и Японии. Это был один из первых примеров успеха волгоградских художников на мировой сцене. Однако красивая Чехия так и не стала своей, хотя Георгий даже выучил чешский язык.

С 1984 г. Г.Г.Матевосян принимает активное участие в выставках, в том числе таких крупных проектах как «Победа». (Москва, 2010), IV Международная бьеннале современного искусства «диалог: цвет и линия» (2011), «Пленэр Италия-Россия» (2011). Дважды (2003 и 2008.) он становился лауреатом конкурса «Царицынская муза». В 2009 году работы Матевосяна были отмечены государственной премией Волгоградской области.

С 2010 г. Георгий Грантович служит в театре «Царицынская опера» в качестве художника-постановщика. Здесь его фантастические миры, объединяющие свет, пространство и действие, обретают масштаб. Среди наиболее ярких спектаклей, осуществленных в его оформлении: «Алеко», «Спящая красавица», Свадьба Фигаро», «Травиата» и др. Художник говорит, что в своих сценических решениях, он не стремится к точной исторической реконструкции, ставя целью связать пьесу с современным моментом и обнаружить ее скрытые послания. Здесь, как и везде, он сохраняет стремление к сложной живописи, тонким нюансам, понимание взаимопроникновения всех слоев реальности.

Георгий Матевосян, несмотря на взрослый возраст (в это невероятно поверить, но ведь ему 70!), сохраняет юношескую легкость и способность удивляться. Он увлечен работой с детьми, к нему в мастерскую приходят рисовать совсем маленькие ребята. Говоря о них, он переполнен восхищением и изумлением той тайной жизнью, что происходит в голове ребенка. Нечто рыцарственное свойственно его гордой способности не замечать грязь и мелочи повседневности, его философской сосредоточенности на главном, чуткости к внутренней музыке мира. Георгий Матевосян- художник по-настоящему счастливой судьбы, и это обстоятельство опирается на полновесность профессионального мастерства и чистоту этического строя его искусства.