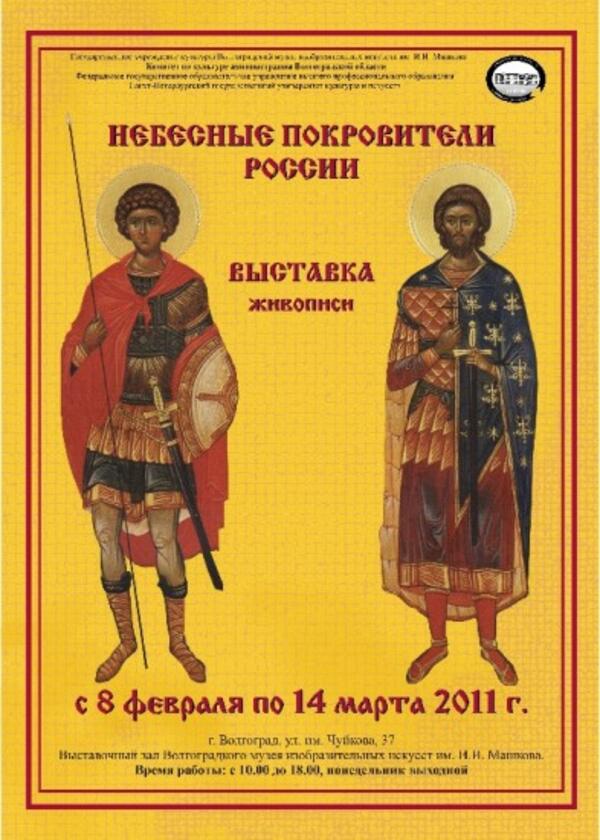

С 8 февраля по 14 марта 2011 года в выставочном зале Волгоградского музея изобразительного искусства имени И.И. Машкова (ул.им.Чуйкова, 37) будет проходить выставка «Небесные покровители России». Город Волгоград не случайно выбран местом проведения выставки – он несет почетное звание Города Героя.

Выставка посвящена Орденскому празднику России, учрежденному Екатериной II в 1769 году и восстановленному В.В.Путиным в 2007 году. Этот праздник был посвящен Дню святого Георгия.

Герои Православной веры и Священной войны

В 2011 году отмечается 242-я годовщина учреждения ордена Св. Георгия императрицей Екатериной II. Орденский праздник объединен с Днем Героев Отечества, восстановленный в 2007 году.

9 декабря 1769 года ЕкатеринаII учредила Орден Св. Георгия Победоносца для воинов, проявивших в бою доблесть, отвагу и смелость. Статус высшей военной награды РФ был возвращен ордену в 2000 году. С 2007 года 9 декабря в России чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия Победоносца и ордена Славы.

Культурологические факультеты Санкт-Петербургского Университета культуры и искусства, совместно с Культурологическим обществом Санкт-Петербурга и Волгоградским музеем изобразительных искусств им. И.И.Машкова отмечают знаменательные даты Орденского праздника и Дня Героев, а также 68 годовщину Победы в Сталинградской битве выставкой современных петербургских художников, обратившихся к наиболее почитаемому образу Св. великомученика Воина-Победоносца Георгия.

Образ героя является первичной моделью подражания. Он необходим молодому поколению более всего сейчас, во время житейской нестабильности и дезориентации личностных и общественных идеалов.

Св. великомученик Георгий Победоносец почитается всем православным миром. Совершив подвиги за веру во Христа в языческом Риме (303 г.), он после казни над ним, совершенной императором Диоклетианом, стал небесным покровителем всех страждущих и просящих.

Св. Георгий защищает человека от вечного страха перед хаосом разрушения, отчуждения и страхом смерти, вселяет спокойствие и уверенность в жизни человека.

Зримые образы национальных православных героев, среди которых Св. Георгий Победоносец один из наиболее значимых, помогают преодолевать трудности жизни и выстраивать путь свой соразмерно подвигу снятых воинов. Общение с героями «из прошлого» национальной истории нуждается в зрительных образах, которые ярче запоминаясь, формируют мышление, память и личностный путь восхождения соборности каждого человека. Чудеса святых великомучеников и воинов помогают в формировании личных идеалов и патриотических подвигов современного человека. Впервые образы святых воинов были запечатлены иконописцами художественных школ Византии и средневековой Руси.

Новгородская икона ХV века «Чудо святого Георгия о змие», являясь светлым образом духовного делания, создавалась в молении как сокровенное искусство, видимое внутренними очами, то есть богомысленно.

Современные художники Санкт-Петербурга, всматриваясь в образ святого воина-змееборца, запечатленный новгородскими иконописцами, почувствовали к нему любовь, найдя в его подвиге неисчерпаемый кладезь мудрости и внутренней силы. Икона ХV века стала для них живым истоком свидетельства Истины.

40 талантливых мастеров Петербурга начала XXI века в различных приемах и техниках «прикоснулись творчеством» к сокровенному искусству, стирающему все преграды времени.

Современному художнику нелегко соответствовать иконописцу средневековому. Тотальный атеизм ХХ века разрушил тончайшие нити предстояния и неустанного душевного радения перед Богом. Развитие православной традиции в средневековье формировалось и поддерживалось монахами, иконописцами и зодчими, являвшимися носителями ментальной памяти народа. В ХVII - ХVIII веках началось проникновение элементов светского (западного), а в ХХ веке экспериментального искусства в каноны православной иконописи. Это было обусловлено сменой мировоззренческих моделей в Новое время, а в советский период привело к ослаблению веры в заповеди Священного писания.

Художники, обратившись к православной иконе, стремятся показать образ символической природы, в котором изначально заложенный иконописный канон представляется не как система приемов, а как сущностный принцип веры простого человека и защитника Отчизны. Религиозное сокровенное чувство художников представлено в этих произведениях как некая связь с высшими силами мира, дающая возможность творить «по образу и подобию» средневековых мастеров. Многослойный массив ярких впечатлений находит свое отображение в искренне-светлых ликах святых и событиях сегодняшнего дня.

Моленная икона направлена соединить в человеке два нераздельных начала, личное и соборное, без единства которых жизнь христианина не может быть полной. Соборная жизнь Церкви имеет строгие уставы и правила, записанные в тексты и чинопоследования, они выражаются как в богослужении, так и во всеобъемлющей системе различных искусств: архитектуре, пении, прикладных ремеслах, живописи.

Личное духовное делание совершается в душе каждого христианина, сокровенно, за это он несет ответственность перед богом. И здесь в памяти всплывают слова выдающегося исследователя иконописи, Никадимa Павловича Кондакова, о том, что икона живет в душе и сознании народа тогда, когда преодолев рамки церковного искусства начинает странствие в сердцах и творчестве всех верующих.

Яркое подтверждение этой мысли можно наблюдать сейчас, когда все увеличивающаяся группа современных художников стремится найти живительное спасение души именно в православной иконе. Вольные по своей творческой свободе, они не обучены основам традиционной канонической иконописи, и потому для многих из них каноном становится не только ортодоксальная иконография, но и примитивная «деревенская» икона XIX-начала ХХ веков. Она сохранилась до сегодняшнего дня в малом количестве русских деревень и провинциальных городов.

Каноническая иконопись монастырей и духовные письмена народа стали основой нового течения духовно-иконологической живописи в светском искусстве начала XXI века. С одной стороны, это сюжеты традиционной иконографии, прописанные с мельчайшими подробностями образов святых, деталей, клейм и надписей ортодоксальной иконописи, с другой, это натуралистически-экспрессивная манера и техника исполнения, характерные для большинства течений современного искусства. Символические коды многих работ зашифрованы и многослойны. Они создают новое пространство живописных решений, в которых эмоциональный настрой автора, его аллегории при прочтении художественного произведения требуют определенной подготовки. Другие работы внешне примитивно упрощены, они настраивают зрителя на задушевно-лирический лад, пробуждая импульсы внутренней созерцательности и тишины.

Для современного искусства характерно объединение множества элементов различных стилей, приемов, техник, материалов в одном произведении. Используя весь арсенал живописных возможностей, художник находит свой неповторимый прием, вырабатывает индивидуальный почерк, с помощью которого православный образ превращается в некий универсальный символ. Неугасаемое стремление современных художников к православным образам Руси – сакрально-зримое проникновение в таинства Божественно-высшего. Оно дарует мастеру прозрение, благость, смирение, стремление подняться над обыденностью. Творческий процесс в любом искусстве, церковном или светском, - это таинство сердца. И если сердца современных художников тянутся к постижению символов горнего мира, то это можно считать духовным подвигом. Опыт в Богопознании и обращение светских художников к величию и духовности русской иконы станет отправной точкой культурного возрождения России.

38-59-15

38-24-30

24-16-79