«Искусство и ландшафты не нужны, где нет чувства... Если нет души, значит - ничего не будет и в живописи. Холод и машина - одна ненужная теория... Знайте веру, надежду и любовь - остальное приложится...»

Исследователь творчества А.Саврасова В. Петров пишет: «Искусству А.К.Саврасова, его отношению к природе присуща особая религиозность. Проявлялась она не только в картинах с изображением, возносящих к небу, глав церквей и колоколен. В основе принципа создания работ мастером находится неповторимая интенсивность его чувства универсальных сил бытия: связи лучшего на земле и в душе человека с небом и льющимся с него светом. Саврасов каждый раз по-новому, неповторимо акцентировал художественный образ: чистое отражение неба в воде. Этот мотив, сопрягающий высокое и низкое, небесное и земное, выражает бесценное чувство единства мира, поэтическую сущность жизни, причастность даже самого невзрачного уголка родных просторов красоте «божьего творения».

«Нужно любить не только природу, нужно любить форму, линии, любить краски.... Во всем должно быть чувство. Без чувства нет произведения. Надо быть влюбленным в природу и творчество, тогда только можно писать. Только любя и боготворя природу, учась у нее, можно найти себя в искусстве. Манер живописи много, а хороших картин мало. А дело не в манере, а в умении видеть красоту, болеть ею, страдать ею и стремиться выразить невыразимое».

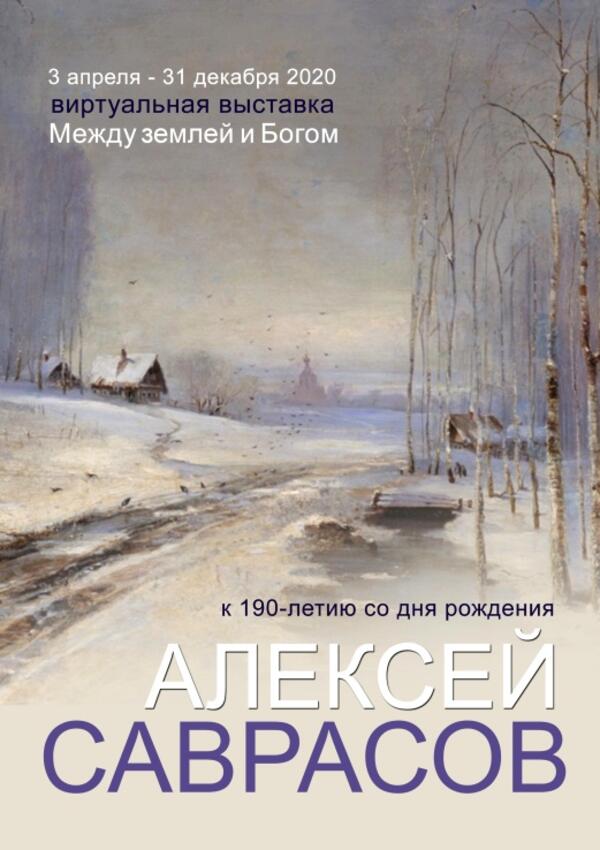

В выставку «Между землей и Богом» вошли три работы А.К.Саврасова: картина Саврасова «Распутица»(1894) была приобретена у Волгоградского театрального художника Н.Н.Медовщикова в 1988; картина «Лунная ночь в деревне» (1869) была приобретена у московского коллекционера в 1986 г.; этюд «К заутрене» (1880-1890) вошел в состав дара музею Н.А.Арнинг-Зайцевой, переданного музею в 1980 г.

«Распутица» представляет собой зимний пейзаж с подтаявшей дорогой, по обочине которой в лужах лежит снег, за низким забором высокие стройные березы и домики с дымящимися трубами. Вдалеке церковь, а за нею равнинные дали, в небе – птицы. Художник изобразил предчувствие своего любимого состояния природы – ранней весны – обновления и рождения. Перед нами удивительная мудрость – умение радоваться самому присутствию жизни. «Пиши весну так, чтобы жаворонков не было на картине видно, а песни их слышались» - говорил Саврасов своим ученикам в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ). «Без воздуха пейзаж - не пейзаж! Сколько в пейзаж березок или елей ни сажай, что ни придумывай, если воздух не напишешь - значит пейзаж дрянь».

«Лунная ночь в деревне» тоже являет зимний пейзаж с санями-дровнями, рядом припорошенные снегом ветви дерева на земле, сарай с деревом и дом с освещенными изнутри окнами и острой скатной крышей, покрытой соломой. Рядом раскинуло ветви дерево, а выше виднеется луна. Так рождается таинственная атмосфера ночи. «Нужна романтика и нежное чувство, мотив. Романтика бессмертна. Настроение, бережное чувство нужно. Природа ведь жива, вечно дышит, всегда поет, и песнь ее торжественна. Нет выше счастья и наслаждения, чем созерцание природы. Земля ведь рай, и жизнь на ней - тайна, прекрасная тайна. Прославляйте жизнь. Художник - тот же поэт».

Этюд «К заутрене» - зимний пейзаж, отмеченный драматизмом, возможно, он был написан художником не в лучшем состоянии духа. Мы видим изображение столба со светящимся фонарем, женские фигуры с узелками, дальше за оградой- однокупальная церковь и звонница. Конфликт подчеркивает темный синий цвет неба в половину холста, ощущается душевная усталость художника, болезненно ощущавшего разрыв между поэтическими стремлениями и часто тягостной действительностью. Одинокий и практически исключенный из культурной жизни, Саврасов, по воспоминаниям К.Коровина, воспринимал действительность как «ярмарку», «темный страшный подвал».

Не смотря на все трудности в жизни и творчестве последнего десятилетия А.К.Саврасов верен себе и чуток к красоте природы. Конечно, среди его работ 1880-1890-х были неудачи, но создавались и новые замечательные произведения. Это могли быть вариации на темы, уже встречавшиеся в его творчестве, все те же весенние мотивы, но подчас окрашенные в сумеречные тона.

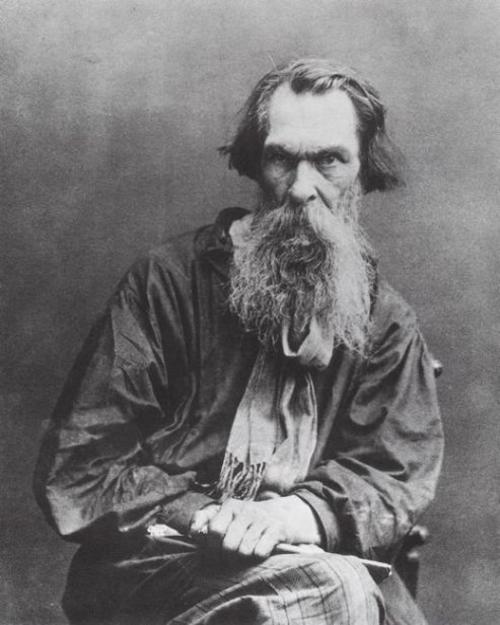

Торжеством художественных идей мастера стало творчество его учеников, в котором вопреки сумеречной действительности утверждалось радостное чувство единства с красотой родной природы. Исаак Левитан считал своего учителя Саврасова основоположником русского лирического пейзажа: «С Саврасова появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной земле... и эта его несомненная заслуга никогда не будет забыта в области русского художества».

Экскурсия Ф.Н.Нагой по выставке «МЕЖДУ ЗЕМЛЕЙ И БОГОМ» (к 190-летию А.К.Саврасова)