Станислав Степанович Урмаев (1927—2014) прожил в одиночестве долгую жизнь. «Моя любовь единственная — это живопись», — говорил он, человек, посвятивший всего себя служению искусству. Его не смущало, что созданные им работы не были востребованы во времена социалистического реализма и многие годы не оценивались по достоинству. Для него «творить» означало «жить». Урмаев был человеком замкнутым. Круг общения составляли любимые ученики изостудии Красноармейского Дома пионеров, где он с увлечением преподавал, несколько близких ему по духу художников и Анатолий Иванов, тренер по гандболу, влюбленный в его творчество. Именно ему мы и обязаны сохранением наследия: после смерти Станислава Степановича Анатолий на свои средства издал альбом работ художника.

Но основным конфидентом этого немногословного, скромного человека, обликом напоминавшего святого с русской иконы, была природа. Природа помогала сбежать от проблем, от ненужного общения, она его понимала и принимала. В диалоге с ней на холстах и картонках он изливал свои чувства, эмоции, свои озарения и откровения. Сам пейзаж воспринимался художником не как слепок природы, а как одушевленное отображение действительности. Стихия живописи была для него такой же подлинной реальностью, которой он мог доверить свои сокровенные чувства.

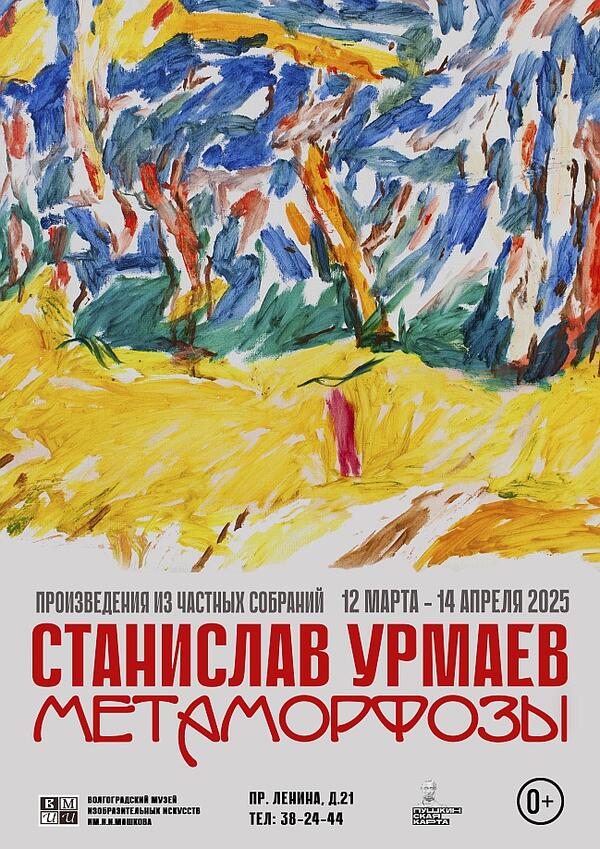

Эта выставка посвящена пейзажному творчеству С. С. Урмаева не только потому, что ландшафты были главным предметом изображения на протяжении всей жизни художника. В пейзажах Урмаева наиболее ярко воплотились изменения взглядов на «миссию» этого жанра, в нем наиболее ясно выражена эволюция его метода - те метаморфозы, которые происходили в процессе развития его творчества. Хотя портрет и натюрморт не выпадали из поля интересов Урмаева, именно в пейзажах наиболее ярко проявилось его своеобразное миропонимание и эволюция творческих приемов. Удивительно, что Станислав Степанович никогда не уезжал из Волгограда (исключая годы учебы), более того, писал в основном в родном Заканалье, превращая унылые пейзажи в удивительный живописный праздник. Когда Петр Зверховский, сосед по мастерской, почитаемый Урмаевым художник, с которым тот любил вести беседы об искусстве, предложил поехать вместе с ним на пленэр во Владимир и Суздаль, Станислав Степанович ответил, что находит окружающую природу неисчерпаемой и будет работать только здесь. Самые же красивые мотивы в других местах кажутся ему чужими и не находят отклика в душе. Его пейзажи — это не фиксация мотива. Он не копировал мир, а создавал его заново. Художнику не надо было искать сюжетов: все, что он видел каждый день, рождало творческую искру. Кажется, в этих скромных уголках природы нет ничего достойного внимания, но свойственное Урмаеву умение видеть красоту в самых простых вещах придавало обычным дворикам, сарайчикам, деревянным домам, цветущим деревьям то ликующе радостную, то тихую лирическую интонацию. Эмоциональная непосредственность, свежесть взгляда на привычные вещи отличали его. Он писал пейзажи своей души… Выход за пределы иллюстративного изображения заставил искать новые средства выразительности. Этот процесс шел, как правило, в нескольких направлениях одновременно, и разнородные стилистические признаки сосуществовали в пределах каждого творческого этапа, вызывая ассоциации то с фовизмом, то с экспрессионизмом, то с импрессионизмом в своеобразном понимании художника. Почти всегда это пленерные работы, но не этюды, а законченные композиции. Все теплое время года Урмаев проводил на природе. Выбрав мотив и погрузившись в него, он вел работу по всему холсту, постепенно проявляя задуманное. На выбранную натуру больше не смотрел, мысля уже законами композиции. Он искал, как передать цветом пространство, форму, движение, льющийся с неба свет — воплотить свой восторг перед жизнью в самых разных ее проявлениях. В пейзажах Урмаева есть вихри воздушных потоков, порывы ветра, тишина раннего утра, тепло земли, осеннее разноцветие и буйство степных трав. Но даже при яркости палитры он никогда не переходил в холодную декоративность. Станислав Степанович писал не пейзажные мотивы, а свои, как правило, светлые чувства, восторг человека, творящего мир. Ему было свойственно внимание и к малой частице жизни, и к образу мощных сил природы. Более всего он любил писать наполненные ветром и воздухом деревья. Упругие и певучие, они переплетаются в замысловатом узоре или мелодии. Тонкие струящиеся по ветру ветви живут в одной стихи с воздухом, быстрый динамичный мазок передает их движение. Художник пишет то издали, в соотношении с окружающим пространством, то почти в упор, изображая, как большие массы, которые заполняют собой все пространство, торжествуют над ним, утверждаясь в своей полновесной материальности. Часто он писал деревья без листьев, одни стволы, подчиняя все изображение их строгому и торжественному ритму. Деревья он считал живыми, со своим характером, своим полем воздействия на человека. Менялись размеры картин, формат, цветовое решение, фактура, но неизменным оставался эмоциональный ключ. Урмаев писал полускрытые в зелени садов силуэты крыш, дома, заслоненные ветвями деревьев. Эти мотивы повторяются множество раз, меняя свое эмоциональное звучание, но никогда в них не бывает холодной рассудочности. Активное отношение к натуре и самому творческому процессу, установка глубоко личное живописное высказывание и духовность его искусства постепенно завоевывали аудиторию. Такой подход соответствовал времени: постепенно росла привлекательность персональной мифологии. Только на шестьдесят четвертом году жизни Станислава Степановича приняли в Союз художников. Когда вопрос о его вступлении обсуждали в Москве, члены секретариата были очень удивлены, что региональное отделение не рекомендовало такого небанального живописца раньше. Его друзья часто задавались вопросом: ну откуда у него все это? По белу свету не ездил, за пределы Волгограда не выезжал, столичных выставок не посещал, родился в деревне...

Станислав Урмаев родился в станице Филоновской Новоаненского района Сталинградской области, но его творческой родиной стал Саратов. В 1946 году он поступил в Саратовское художественное училище, основанное еще в 1897 году, и имеющее сформированную культурную традицию. С училищем так или иначе были связаны имена В. Борисова-Мусатова, К. Петрова-Водкина, П. Кузнецова, П. Уткина, А. Карева, А. Савинова. В Саратове в 1885 году по инициативе А. П. Боголюбова, внука А. Радищева, был открыт первый в России общедоступный художественный музей с прекрасной коллекцией западно-европейского и русского искусства. Боголюбов жил в Париже, и благодаря ему Саратов стал центром новейших течений французской живописи последней трети ХIХ века в России. А благодаря другому земляку, В. Борисову-Мусатову, остался островком парижской живописной моды и в начале ХХ века. «Главной темой саратовской школы, — писал Д. Сарабьянов — явилось ощущение пластического всеединства мира… реальность сама по себе перестает быть героем картин…» А. И. Морозов, говоря о ленинградской школе живописи, пишет: «Однако известны имена педагогов, роль которых и формально, и неформально оказалась решающей для становления эстетики Ленинградской школы: А. Карев, В. Лебедев, К. Петров-Водкин, А. Савинов. Двое последних имели корни в Поволжье. Через них в Петербург-Ленинград доносилось влияние Саратовского окружения Борисова-Мусатова. Об этом следует помнить, имея ввиду плоскостно-декоративное видение пространства и характерный колорит, как бы растворяющий краску в свете — свойства, воспринятые многими выучиниками Академии». Саратовский музей и училище в первые послевоенные годы стали центром художественной жизни Поволжья и воспитали не одно поколение художников. Многие волгоградские художники оканчивали Саратовское училище, но каждый, в силу личностных особенностей, брал то, что мог взять.

Есть еще один момент, важный для культурной жизни Саратова и формирования независимой художественной среды. Это прибытие после долгой эмиграции Николая Гущина в 1947 г. и возвращение из лагерей в 1946 г. Валентина Юстицкого — живописца, графика, скульптора, художника-авангардиста. После приезда в Саратов Юстицкий недолго вел кружок на заводе комбайнов. Д. Сарабьянов пишет: «Валентин Юстицкий — совершенно уникальная личность. Эволюция Юстицкого совершенно феноменальна. Он шагал семимильными шагами из направления в направление. Еще в 1920 годы он предвидел европейский минимализм уже послевоенной эпохи. У Юстицкого есть несколько картин, подобных которым нет в нашем искусстве того времени. Это такая мощь!» Н. М. Гущин же некоторое время преподавал в Саратовском училище. И того, и другого вскоре отстранили от преподавательской деятельности за неблагонадежность. Видимо, поэтому их и поселили в одном доме и одном подъезде, куда началось настоящее паломничество молодых художников после ухода Гущина из училища. Мы не можем сейчас сказать с уверенностью, участвовал ли в этом Урмаев, но сам факт не может остаться незамеченным. Появление этих двух художников было, безусловно, импульсом к переосмыслению задач искусства для многих соучеников Станислава Степановича. Вокруг Гущина сформировалась группа молодых художников, которые позже получили название «круг Гущина». Интерпретация культурных кодов в работах Урмаева близка тому, что делали эти авторы. Гущин дал им ощущение свободы. Он всегда верил, что внешний мир — это только часть Вселенной, и гораздо важнее другой, внутренний, мир, проникнуть который можно с помощью искусства. Он совершил переворот в умах молодых художников. Когда позже у них спрашивали, что дал им Гущин, они говорили, что, главным образом, веру в то, что художник должен идти своим путем. Он подарил им ощущение свободы, привил восприятие искусства как служения. Эти черты: свобода в высказываниях и поисках своего пути, отношение к искусству как к служению — характерны и для творчества Станислава Степановича.

Если на первом этапе творчества в работах Урмаева сохранялась связь с фигуративным началом, при всех «нарушениях» реального пространства, пропорций и специфичности трактовок, то с конца 90-х годов, он все чаще пишет цветовым потоком, пятном, не воссоздавая мир, а сублимируя собственный отклик на мотивы природы. Художник не изменяет материю, а скорее говорит о тонкой взаимосвязи между духом и материей, обладающей жизнью и свежестью. Он пишет чистыми цветами, не смешивая их на палитре, и эти отдельные краски, прорастая друг в друга, создают нужный цвет. Они полны заряжающей энергией и мощью природных сил. Будоражащие ритмами и светом, они гипнотически притягивают к себе, заставляя вживаться в высказывание художника, находить свои ассоциации. Будто объединяя свойства материи и свои ощущения, мы можем конкретным образом осмыслить абстрактное пространство. Один из авторов статей писал о поздних картинах художника: «Он записывает работы в сложном жанре живописной стенографии, где алфавит состоит из знаков, линий, пятен для передачи интегрированного визуального потока. Художник абстрагируется от реальности, но, вместе с тем, отталкивается в своих впечатлениях от конкретных объектов визуального наблюдения».

Станислав Степанович создал и узаконил свой собственный неповторимый язык. Легкий, почти прозрачный мазок, «летучий», по образному выражению П. Зверховского. Яркие, насыщенные пятна цвета удивительно артистично гармонизированы, и в то же время, они передают смелую и дерзкую, подвижную живую вязь неба, листвы, земли — неожиданные образные решения окружающего его мира, который никто, кроме него, так не видел. Картины его часто бушевали живописным пламенем, но буйство красок укрощалось исключительным гармоническим вкусом. Благодаря силе контрастов, компрессии и напряженной энергии, все эти знаки и пятна кажутся одушевленно человеческими…

«Два мира властвуют от века,

Два равноправных бытия:

Один объемлет человека,

Другой — душа и мысль моя…»

(А. Фет).

Ушли из жизни Петр Зверховский, Глеб Вяткин, Анатолий Иванов — все те, кто при жизни художника оценили его необычный талант. Но, как это часто бывает, интерес к творчеству С. С. Урмаева растет с каждым годом. И мы благодарны тем коллекционерам, которые предоставили свои работы для этой выставки. Прежде всего, Елене Ивановой — наследнице обширной коллекции отца и продолжательнице его дела.