Кукла в жизни наших предков играла важное значение. Она была предметом внимания не только детей, но и взрослых. С незапамятных времен, как свидетельствуют этнографические и фольклорные источники, закреплялись за куклой магическая и охранительная функции. Очевидна ее связь с персонажем языческой мифологии - Богиней – Матерью, олицетворяющей возрождение жизни.

Кукла – как символ - становилась участницей многих ритуальных обрядов и праздников. В центральных губерниях их преподносили молодоженам в качестве подарка, с пожеланием хороших детей.

Благожелательным символом, знаком счастья и прибыли, пожеланием потомства были в раде губерний домашние семейные куклы, которых делали на масленицу в домах молодоженов. Такая небольшая тряпичная кукла держала на руках ребенка. Этих кукол, нарядно одетых, в праздничные дни сажали на окно или крышу дома в знак призыва солнца и весны. Их не сжигали на костре, как большое соломенное чучело, а хранили много лет.

Особенные ритуальные куклы – Кострома, Кукушка, Русалка изображали мифических персонажей весенне-летних обрядов. Они знаменовали переход к весенне-летнему циклу. Делали их из веток, трав, цветов в виде чучела (иногда на шесте). С ними участники обряда обходили село, устраивали хороводы, игры после чего «хоронили». Кукла являлась участницей обрядов, имевших магический смысл: передавать весеннюю силу растительности, новому урожаю.

Своеобразна роль ритуальной куклы, но более известна и любима кукла в качестве детской игрушки. Игра и игрушка это часть народной традиции. В далеком прошлом с их помощью приучали детей к труду. Куклы были необходимы, чтобы передать накопленный трудовой опыт. Считалось, что детские игры могут помочь обрести богатство, счастливый брак или же, наоборот, принести несчастье. В народе замечали, когда дети много и усердно играют, в семье будет прибыль, если же небрежно – беда. Верили, что игрушки охраняют детский сон и покой, поэтому как оберег клали их рядом с ребенком. Кукла была символом продолжения рода, игра в куклы особенно поощрялась.

Благодаря тряпичной кукле ребенок с ранних лет усваивал значение женщины – матери, ее функцию даровать жизнь, вскармливать, воспитывать в строгой любви, предавать традиции. Образ, даже самой схематичной куклы, был реален. Он отражал типические характеры, профессиональные интересы, национальный и социальный менталитет. Так воспитывалось уважение к образу жизни семьи и коллективу односельчан, интерес к проявлениям иной культуры. В образе тряпичной куклы воплотились народные представления о женской красоте: стать и полнота, коса до пояса, белое лицо. Не зря кукла была эталоном женского мастерства, лучшим праздничным подарком.

Тряпичная кукла давала ребенку свободу для искусства и не только в игре, где ребенок отражал свой растущий опыт, но и в освоении трудовых навыков. Девочки - подростки стремились сделать кукол красивыми, затейливыми (кукла на «выхвалку»). Куклы давали возможность самоутвердится среди ровесниц. Их брали на посиделки, чтобы продемонстрировать навыки изготовления текстиля, шитья, вышивания. Девушка на выданье изготовляла куклу как автопортрет, на масленицу закрепляла ее на заборе, за воротами. Так она обращала внимание односельчан не только на умение рукодельничать, но и на собственную красоту. Таких кукол старались нарядить богаче, копировали детали костюма и головной убор, характерный для того или иного района, украшения (монисты, серьги, бусы). Богатая одежда и убранство, внешне являясь символами праздничности, идейно были отражением сущности пожеланий достатка. Нарядных кукол дарили детям к праздникам, молодоженам на свадьбу. Так создавался поэтический, идеализированный образ женской красоты. На свадьбах кукла была символом самой девушки и ее чистоты («девья краса»). Молодые замужние женщины играли с куклами до рождения первого ребенка и оберегали их. Кукол передавали по наследству, клали в приданое, хранили в специальных коробейках, приучали детей не оставлять их на улице, не разбрасывать по дому. Считалось, чем больше кукол, как и детей в доме, тем лучше. Куклы связывались с идеей плодородия, благополучия, добра.

Кое-что о народных куклах

Русалочка

Обрядовая кукла русалочка делалась из коры дерева на русальной неделе, или на праздник Русалия, связанный с гаданиями на травах и на воде. Это праздник цветов, молодости, девичества, воплощающий ожидание любви.

Русалки – девы-нимфы, обладающие вечной молодостью и красотой. Волосы у русалок длинные, зелёные, густые, прикрывающие всё её тело. Они живут на земле и в воде; после Троицы выходят из воды, сидят по берегам рек – расчёсывают волосы и вплетают в них травы, да заводят свои девичьи хороводы в реках, отчего вода вздымается, ходит кругами.

Подражая русалкам, девицы приходили к рекам и озёрам в рубахах, распускали волосы, вплетали в них травы и цветы, водили хороводы и пели русальные песни. Девушки – русалки в эти дни гадали на суженых, плели венки и бросали их в воду – чтобы задобрить русалок и чтобы те не трогали их суженых.

Куколок–русалок развешивали на ветках ивы и берёзы по берегам рек и озёр в дар русалкам.

Кукушка

Кукушка- символ гадания. Считалось, что она отгадывает женскую судьбу.

В народных поверьях кукушка была загадочной птицей: без пары, одинокая- то ли сирота, то ли вдова, обернувшаяся серой птицей. Существовала примета: если услышишь сначала соловья, потом кукушку- весь год будет счастливым; если весной впервые услышал кукушку- надо потрясти кошельком, чтобы в нем деньги водились.

Кукла Кукушка (Тульская губерния) была связана с древним обрядом посвящения девочек в девушки, во взрослую жизнь- обрядом «отказа от кукушества»: девочки, прощаясь со своим детством, давали обещание не быть кукушкою, т.е. не быть плохой матерью.

Кукла делалась девочками 12 лет на праздник Вознесения из травы кукушкины слезы под руководством вдовой старухи. Несколько девочек собирали траву для изготовления куклы, аккуратно складывали стебель к стеблю. При этом нельзя было сломать стебель и оторвать корень. Куклу делали все вместе, обвязывая стебли красной нитью. Каждая девочка стремилась внести в создание куклы что-то свое. Самая древняя кукушка- из травы в темном платке. Позже появилась кукла из травы, одетая в яркую поневу, передник, но в темном платке. Еще один вариант куклы кукушки- образ женщины немолодой, возможно вдовы, одетой неярко.

На Вознесение проводился и обряд «похороны кукушки». На полянке выкапывалась ямка и устилалась травой. Хоронили куклу кукушку, которую в тот же день делали девушки. Куклу клали вместе с подарками девушек (кольцо, платочек и т.д.), загадывая желания на год. Кукушку присыпали, травой, землей, примечали место. Куклу откапывали через 10 дней, на Троицу и смотрели на свои подарки. Если в кольцо заползал муравей, то девушка выйдет замуж. Свои вещи с кукушки снимали и куклу сажали на дерево.

Девушки через кукушку «кумились»- выбирали подружку на целый год. Наряженную куклу ставили под берёзку, свивали над ней дугою ветки. На эти ветки вешали свои крестики девочки, желающие покумиться. Затем они целовались в дуге из веток, приговаривая: «Ты кума, я кума» и обменивались крестиками и куклами. После этого девушки дружили целый год и не ссорились. На следующий год можно было выбрать эту же подружку или другую.

Информатор Агаева И.В.

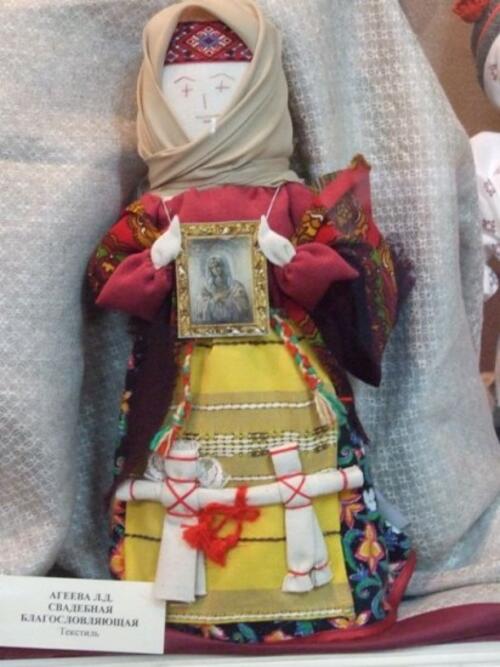

Выставка знакомит с работами, созданными мастерами клуба народной куклы «Крупеничка», действующим при музее изобразительных искусств. Куклы выполнены по технологиям, освоенным участницами клуба за последний год, на мастер- классах народных мастеров России И.В.Агаевой (г. Тула), М.А.Сысоевой (г. Череповец), Е.И. Вернидубовой (г. Камышин). На выставке также представлены авторские интерпретации и разработки кукол. На экспозиции зритель может увидеть около 200 работ семнадцати мастериц.

Основу выставки составляют куклы календарно- обрядового цикла. С давних времен природный календарь земледельца определял жизнь человека на земле. Четыре солнечных фазы разделяли год на четыре времени года- им соответствовали главные древнейшие праздники: зимний солнецеворот – зимние Святки, весеннее равноденствие-Масленица, летний апогей Солнца- Иван Купала и осеннее равноденствие- Осенины. С принятием христианства на Руси в употребление вошел церковный месяцеслов. Многие церковные праздники совпадали с народными, потому древние обычаи и обряды не исчезли полностью, а продолжали жить, так как накрепко были связаны с сельским укладом, с матерью-землей.

Важное значение в жизни наших предков играла кукла. С незапамятных времен за ней были закреплены магическая и охранительная функции. Очевидна ее связь с персонажем языческой мифологии Богиней-Матерью, олицетворяющей возрождение жизни. Кукла, имеющая символический смысл, становилась участницей многих ритуальных обрядов и праздников.

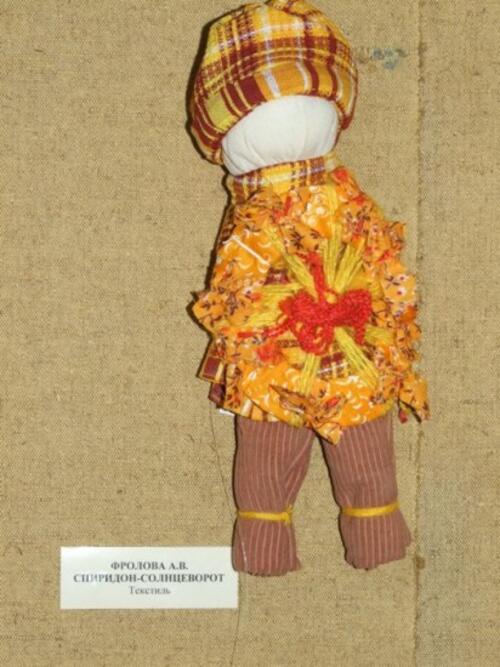

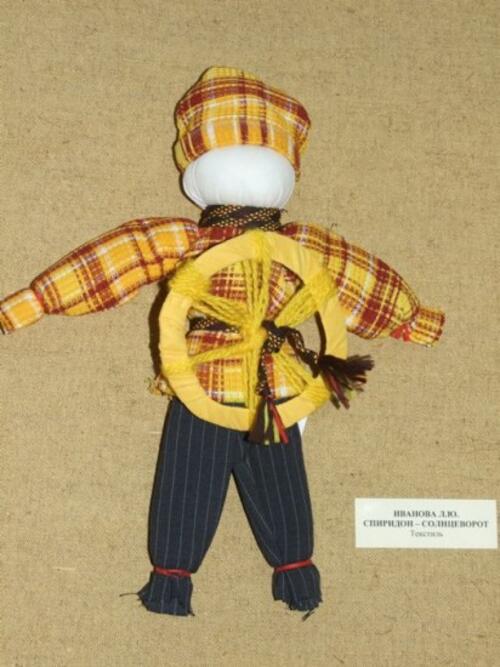

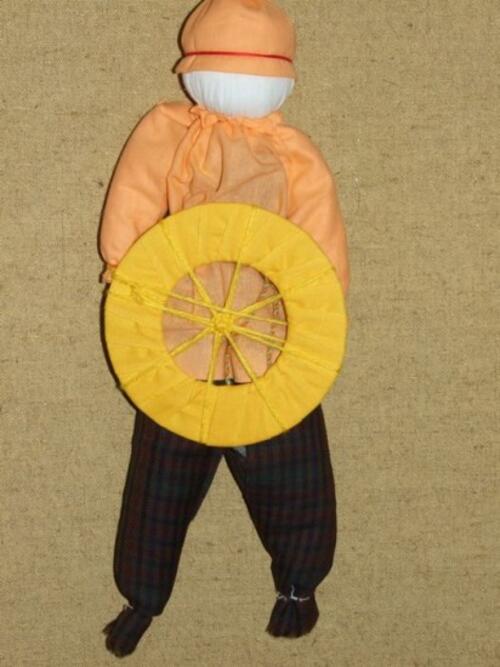

Открывает экспозицию коллекция «Времена года» (Т. Ларичева), обрядовые куклы зимнего цикла «Меланки», «Спиридон-Солнцеворот» (Е.Кузнецова, Л.Агеева, Л.Иванова), «Домашняя масленица» (В.Шевченко).

Весеннему циклу посвящены «Птица-Пава» (Н.Глаголева), «Веснянка» (Н.Жданкина, Н.Желанкина), «Пастушок (Л.Агеева, Л.Десятиркина), пасхальные композиции (Н.Жданкина, Т.Ларичева, Н.Глаголева), «Вербница» (Н.Кононенко, Л.Агеева), «Пасхальный зайчик» и «Пасхальная голубка» (Н.Кононенко).

Троичные обрядовые куклы «Кукушка», «Русалка» (В.Шевченко, Н.Жданкина), «Березка» (Н.Глаголева, Е.Кузнецова) знаменуют переход к весенне-летнему циклу.

Обрядовая кукла «Ярило» посвящалась языческому богу Солнца. Ярилины именины в центральной России праздновали с 12 по 15 июля. Куклу ставили на пригорке и просили, чтобы солнце принесло больше теплых дней для созревания урожая.

Интересны обрядовые куклы летнего календарного цикла «Суховейка» и «Мокредина». Назначением первой было вызывать дождь во время засухи, а второй- прекращать сырость.

Особый интерес представляет раздел выставки, посвященный русским святым Петру и Февронии- покровителям влюбленных, семьи. Оригинальные образы Петра и Февронии создала Е.Малова, а Е.Анисимова представила свадебную тульскую куклу «Петр и Феврония».

Осенний календарь представлен куклами «Рябинка» (Н.Жданкина), «Покосница» (Е.Анисимова, Н.Жданкина), «Стригушка», «Филипповка» (В.Шевченко).

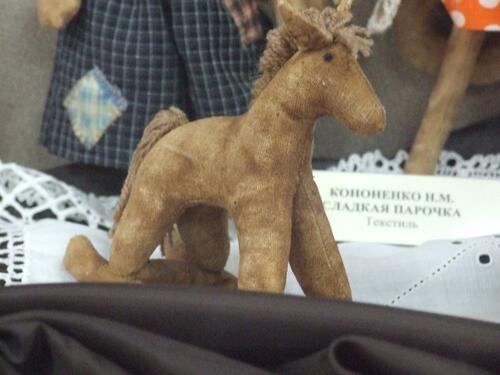

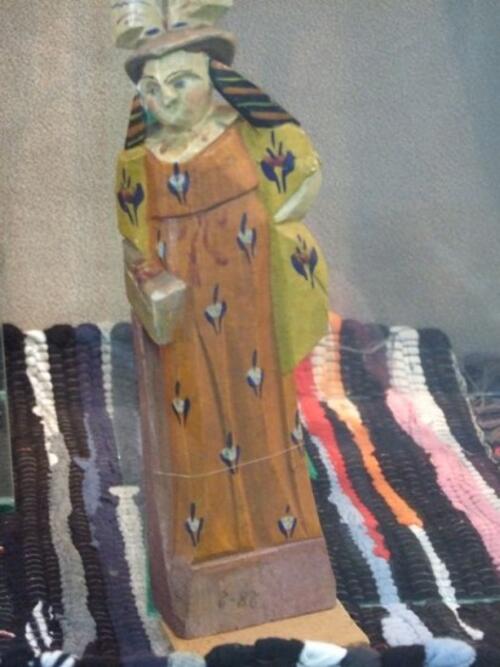

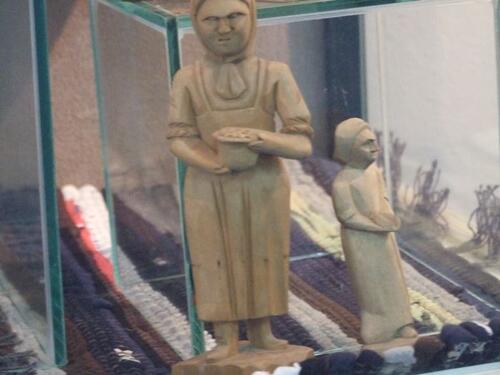

Интересны авторские куклы Т.Гартурнг, Н.Кононеко, а также работы, выполненные по мотивам игрушек Сергиева Посада- «Барыни» А.Фроловой и Е.Маловой.

На выставке представлены предметы декоративно- прикладного искусства из фондов ВМИИ, в том числе Филимоновская, Дымковская, Сергиево-Посадская игрушка.

Красочная, жизнерадостная атмосфера выставки позволит создать праздничное, весеннее настроение и приобщиться к миру традиционной русской культуры.

Желающие освоить навыки изготовления народной куклы могут посетить «День мастера» 21 мая с 12.00 до 16.00 в Волгоградском музее изобразительных искусств.

Выставка будет работать с 29 апреля до 12 июля 2010 г.

Адрес музея: пр. Ленина, 21, время работы 10.00-17.30 (кроме среды); т. 38-24-44