К Году культурного наследия народов России.

Произведения живописи, графики, народного искусства и традиционных промыслов из фондов ВМИИ.

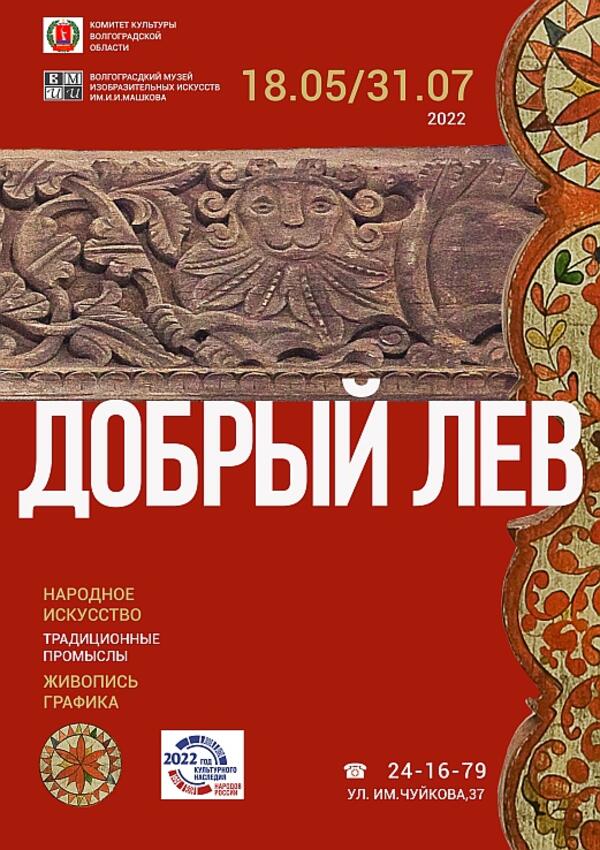

Выставка не о львах, она о народном искусстве, о его разумном устройстве и красоте. Лев нередко обитает в этом мире, он встречается на фризах и наличниках, росписи прялок. Здесь он не лютый хищник, а добродушный, игривый зверь. Такого льва мы видим на фризе из собрания нашего музея. Лев, райские птицы, русалки были не только украшением, но и служили оберегами.

На выставке представлены произведения XVIII-XX веков. Открывают экспозицию работы Б.Херу (Эру) – известного немецкого художника и мастера экслибриса, который в 1911 году совершил большое путешествие по России и оформил свои впечатления в серию литографий. Они будут представлены волгоградскому зрителю в таком объёме впервые.

В зале объединены произведения и предметы разного времени, народное искусство соседствует с живописью и графикой художников конца XIX-XX веков. Среди экспонатов народного искусства есть очень ценные и редко экспонировавшиеся предметы. На выставке можно увидеть миниатюрные медные замочки из села Павлово Нижегородской губернии. Их размеры не превышают 7 см. В коллекции ВМИИ два фигурных силуэтных замочка XVIII века в форме птиц и один «сничный» замок XIX века в форме коня. Несмотря на небольшое собрание народной одежды и головных уборов в фондах музея, эти предметы позволяют говорить о древнем южнорусском комплексе с понёвой и комплексе костюма с сарафаном. Представленные в зале головные уборы XVIII-XIX веков отличает мастерство исполнения и сложность украшения – золотное шитьё, низание жемчугом, перламутром и бисером. Женские портреты Ф.Малявина, Н.Овчинникова наглядно дополняют блок, посвящённый костюму. Пейзажам известных живописцев – Г.Малыша, В.Стожарова, Ф.Суханова, В.Юкина свойственно стремление выразить характер родной земли.

Строя дом, украшая предметы быта и труда человек выстраивал и свой миропорядок. Предметы народного искусства, даже поздние, несут отголоски заклинательной магии, образность и поэтичность народного искусства позволяет не только любоваться представленными произведениями, но и размышлять о месте человека в мироздании.

Информационные материалы экспозиции помогут разобраться в образах-оберегах, значении и роли орнамента в народном костюме, вышивке и ткачестве. Народное искусство выступает хранилищем смыслов, эстетические и экологические идеи, заложенные в нём, важны и современному человеку. Орнамент украшал и защищал мир людей, узор опоясывал ворот, рукава, подолы одежды. В орнаменте встречаются символы первоначал – земли, воды, неба и заимствования сюжетов из Библии, гравюры, лубка и геральдики. Новые и старые сюжеты можно проследить в росписи прялок Северной Двины, представленных на выставке.

Движение солнца отражалось в круге праздников и обрядов. С солнцем отождествляли целый ряд животных и птиц. Так, например, с солярной символикой связан конь, петух, утка. Некоторые из тотемных животных прародителей постепенно перешли в мифопоэтическую область. Медведя, коня, птиц мы часто встретим в мелкой пластике и игрушке.

Прославленные промыслы (Гжель, Жостово, Скопин, Хохлома, Богородская и Дымковская игрушка) несут чувство радости жизни, раскрывают владение материалами и отношение к красоте окружающего мира.

На выставке рядом с народным искусством и промыслами мы видим живописные и графические произведения XX века. В народном искусстве любая деталь – часть целого. Цельность, значительность присуща полотнам Н.Андронова, Т.Яблонской. Для Николая Андронова особым местом стал Русский Север – Ферапонтово, где он находит новые мотивы и решает сложные живописные и пластические задачи, используя в качестве пигментов местные земли. Татьяна Яблонская строит свою образную вселенную на основе народных мотивов, используя приемы народной картинки.

В ходе работы выставки состоятся экскурсии, мастер-классы, интерактивные занятия для детей и взрослых.