«Мне выпало счастье жить в советскую эпоху»

Оссовский Пётр Павлович (18 мая 1925, с.Малая Виска, ныне Кировоградская область, Украина – 1 августа 2015, Псков, Россия. Похоронен в Изборске на Труворовом городище)

Народный художник СССР (1989)

Академик Российской Академии художеств (1995)

Лауреат Государственной премии СССР (1985)

Лауреат Международной премии им. М.А.Шолохова (2006)

Почётный гражданин города Пскова (2008)

Заслуженный художник Украины (2012)

1968 – Орден «Знак Почета»

1978 – Орден Кирилл и Мефодий 1 степени (Болгария)

1979 - Золотая медаль итальянской Академии искусств за серию «Славянские портреты»

1985 – Государственная премия СССР за цикл картин «Московский Кремль» (1979-1985)

1995 – Орден Дружбы

1997 – Золотая медаль Российской Академии Художеств

2001 – Орден Почета

2005 - Орден «За заслуги перед Отечеством» IY степени

2012 – Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

2012 – Орден «За служение искусству»

В 1944 окончил Московскую среднюю художественную школу для одарённых детей

В 1944-1950-х годах обучался в Государственном художественном институте им.В.И.Сурикова. Мастерская Народного художника СССР, профессора С.В.Герасимова

С 1954 года участник выставок

С 1956 Член Союза художников РСФСР

Среди художников своего времени Петр Павлович Оссовский отличался непревзойденным даром художественного слова. В его творчестве мы находим яркое описание событий собственной жизни («На земле древнего Пскова», «Записные книжки художника»), глубокие авторские тексты ко всем своим альбомам и каталогам («Моя художественная жизнь», «Пушкин и земля Псковская», «Мир и Отчизна», «Пространство времени», «Вспоминая былое…»), многочисленные интервью в печати и на телевидении. Данная экспликация принципиально прибегает к прямому цитированию его устной и письменной речи. Вот первый фрагмент: «Всю жизнь ищу свое истинное место…Оказывается, я самый музейный художник моего поколения – можно в книгу рекордов записывать. В любом большом городе России зайдите в музей и спросите картину Оссовского…Они могут не висеть на стенах, но в запасниках обязательно будут – говорю так, потому что знаю, где находятся мои работы, проверяю по каталогу».

Произведения П.П.Оссовского находятся в Государственной Третьяковской галерее (Москва), Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), Псковской картинной галерее, художественных музеях России и стран СНГ, а также в частных и государственных коллекциях Германии, Болгарии, Польши, Чехии, Великобритании, Словакии, Италии, Испании, Финляндии, Японии, США, Египта, Израиля, Венесуэлы.

«Пушкин тоже доказывал, что он русский, как и я».

Происходит художник из семьи бродячих актеров, в крови которых запечатлелись запорожские и терские казаки, польские шляхтичи, от них происходит фамилия: Оссово – местечко в Северной Польше, что выходит на Балтийское море. Когда будущему художнику исполнилось 7 лет, семья перебралась на окраину Москвы.

«Искусству учить надо!»

«Мой отец в «Вечерке» увидел объявление о наборе. Я всегда любил сочинять. Художником меня сделал Грабарь, который сказал:«Петя плохо подготовлен, но у него дар сочинительства». С июля 1941 года до весны 1944 Художественная школа для одаренных детей при Институте им.В.И.Сурикова, основанная Игорем Эммануиловичем Грабарём(1871-1960), находилась в эвакуации в Башкирии, в старинном селе Воскресенском , известном с XYIII века. Среди юных художников оказались братья Ткачевы, Сидоров, Пурыгин, Коржев, В.Иванов, Стожаров. «Общий дух народный воспитывал наши души. Мы набросились на историю, упивались Суриковым. Эти обстоятельства определили существо и моего творчества. Мой любимый герой - народ. А истоки этой любви – в селе Воскресенском». Художники-«воскресенцы» своим творчеством определили основные пути развития отечественного изобразительного искусства на долгие десятилетия вперед. Гелий Коржев вспоминал: «исключительные обстоятельства в судьбе страны приблизили нас к родной земле… Вместе с непривычным укладом в жизнь вошло и другое, неизвестное городским девчонкам и мальчишкам: запах земли и сена, лошади, зипуны, лапти, весенние крики грачей. Внимание и любовь к действительности перешли потом в наши работы, навсегда определили предмет творчества». Традиция русского реалистического искусства продолжалась: юные учились чувствовать дыхание времени, видеть в сегодняшнем дне темы, образы, которые раскрывали бы современность, находили новые средства изображения. Талантливый педагог, видный живописец Сергей Васильевич Герасимов (1885-1964) сыграл особую роль в формировании Оссовского как живописца. Не одно поколение молодых художников было поощрено Герасимовым в стремлении изображать жизнь без прикрас, фальшивого блеска и слащавой сентиментальности. С самого начала своей творческой карьеры его ученики находили в искусстве свои особые темы и индивидуальный живописный язык, созвучный эпохе. Поиск отражения действительности в новой пластической форме привел их к утверждению принципа монументальности и обобщения образа. Сформулировалось творческое кредо поколения - «Земля и люди на ней живущие». «Я по себе знаю, как много для нас значили ежегодные молодежные выставки, - скажет позднее П.Оссовский, – Для меня и моих товарищей серьезнейшей школой были и подготовка к ним, и обсуждение работ, и обмен мнениями. Я учился у такого мастера, как Сергей Васильевич Герасимов, и все же скажу: не меньше, чем у него, я учился у своих товарищей. Мы утверждались в своих взглядах на задачи искусства, на средства решения этих задач. Выставки воспитывали у молодежи свое отношение к искусству, к жизни. Была самостоятельность, была решимость высказать по-своему то, что чувствуешь и что пережил».

Три богатыря - как называли Оссовского и его друзей Гелия Коржева, Виктора Иванова - художники исключительного дарования и возвышенного стремления. Всю свою жизнь они посвятили созданию полотен эпического повествования, служению Великой России. Руководство послевоенного Союза художников РСФСР почти целиком состояло из «воскресенцев». С 1968 по 1978 год П.П.Оссовский был Секретарем Союза художников РСФСР: «Протащили 10 летнюю лямку. Гелий (председатель Союза) был все время в творческом отпуске...Я в творчестве на 10 лет остановился…Дикие несчастья мне от этого!». Когда в 1978 году после очередного съезда Союза художников замолчал телефон, остались только свои – Коржев, Иванов.

С 1972 по 1975 годы выставка «Пять советских художников» прошла по некоторым странам Европы: Болгарии, Чехословакии, ГДР, Италии…Полотно Виктора Иванова «В кафе «Греко», написанное в 1974 году, примечательно по сюжету: 5 крупных и популярных живописцев своего времени: Гелий Коржев (1924-2012), Петр Оссовский (1925-2015), Ефрем Зверьков (1921-2012), Дмитрий Жилинский (1927-2015) и сам Виктор Иванов (р.1924) собрались вместе в знаменитом римском кафе «Греко». Основанное в 1760 году «Греко» стало настоящим клубом искусств и служило местом встреч художников, писателей и композиторов всего мира: Гёте, Байрон, Стендаль, Шелли, Андерсен, Бизе, Гуно, Мицкевич, Россини, Берлиоз, Мендельсон, Лист, Вагнер, Тосканини, Карл Брюллов, Александр Иванов, Ф.М.Достоевский. Гоголь, по преданию, именно здесь написал большую часть «Мертвых душ». И сейчас в этом кафе все осталось без изменений. Все так, как было более двухсот лет назад. Размышления художников о прошлом и настоящем русского искусства – главная мысль картины. Оставшись лицом к лицу с классическим прошлым культуры, по словам самого автора – «художники прикоснулись здесь к прошлому, прошлому великому и требовательному. Наступили минуты внутреннего ответа каждого перед самим собой и всех вместе перед историей». Большой красиво написанный холст, сдержанно мерцающий глубокими пятнами вишневых, оливковых, черных тонов, останавливает внимание сосредоточенностью персонажей. Живопись эмоционально сдержанна, даже мужественна. Монументально ясным видится мастеру образ современного художника. В его картине черты реальных людей наделены неким идеальным представлением о том, каким должен быть человек искусства.

Молодость, силушка недюжинная, творческая состоятельность, искренняя вера в гуманистические идеалы объединяли художников одного поколения. В картине «У моря. Семья»(1964) Дмитрий Жилинский наделил портретными чертами ближних и дальних персонажей, жену, детей, друзей-художников: так в воде на автомобильной шине плавает П.П.Оссовский. Эйфорический мотив избыточной силы, не знающей усталости, чисто природной и телесной радости бытия запечатлел и Оссовский, который«любительски яростно занимался спортом. Я увлекался гоночным велосипедом. Всюду ездил. 150 км каждый день проезжал». Это поколение художников удостоились чести войти в русское советское изобразительное искусство под именем мастеров «сурового стиля».

«Суровый стиль»- морально-этическая система в русской реалистической живописи конца 1950-1960-х годов. Термин, который ввел в искусствоведение теоретик А.А.Каменский, характеризует новые образные открытия советского изобразительного искусства. Мастера этого направления: Народные художники СССР, академики Коржев Г.М. (1925-2012), Иванов В.В. (р.1924), Оссовский П.П. (1925-2015), Народные художники РСФСР Андронов Н.М. (1929-1998), Никонов П.Ф. (р.1930) и другие - вдохновлялись революционной советской живописью 1920-х, итальянским неореализмом (в изобразительном искусстве и кинематографе). Художники воспевали судьбы современников, их энергию и волю, героику трудовых будней. Их творчество отличало внимание к людям труда, романтике больших строек, отход от канонов официального соцреализма, стремление к искренности, творчеству без оглядки на идеологические установки, а значит, и к поиску высшей истины. Разных по творческой манере, по намечавшемуся у каждого своему кругу образов, художников сближала ищущая большого пути одаренность, свежесть молодых творческих сил. Объединяло стремление показать красоту обыкновенных людей, простых человеческих дел, разглядеть в повседневности лицо времени. «Суровый стиль» демонстрирует особый тип героя – взрослого и ответственного, обладающего собственным опытом, личной верой, мощной внутренней мотивацией, суровым романтизмом характера. Мужественное суровое восприятие действительности у мастеров новой реалистической живописи сочетается с лирическим, индивидуально-психологическим характером повествования. Героизм ощущается ими как профессиональная повседневность и восходит к общей тенденции искусства того времени – монументализации жизненных впечатлений.

Городские окраины. В работах Петра Оссовского раннего периода увидена жизнь не прикрашенная, не сочиненная, взятая в ее обыденном течении. Речь художника проста и естественна, в ней слышится убедительная интонация рассказа. Именно этим простым, естественным, очень органическим восприятием жизни и привлекательны ранние его полотна. Тема городской окраины, наполненной бодрящим ритмом наших дней, неизменно занимает художника. «Я долгие годы прожил на окраине города, - вспоминает Оссовский, - где нет архитектурных памятников, где дома выросли как грибы, без всякого порядка, где в пейзаж вкраплены черно-белые шлагбаумы, с зелено-красными глазами светофоров. Гудки паровозов, приглушенный голос диспетчера, по радио формирующего составы, лязг железных буферов сливается в единое могучее дыхание окраин». Картины Оссовского о Москве, о сегодняшнем облике окраин большого города утвердили его известность как художника городского пейзажа, остро чувствующего ритм городской жизни.

Куба. В 1961 году Пётр Оссовский и Виктор Иванов были первыми советскими художниками, ступившими на землю Кубы. Обилие впечатлений, необычных красок, сама приподнятая атмосфера Острова Свободы заполнили месяц работы. В те дни Куба переживала тревожную пору – над страной нависла угроза интервенции. Подъем и сосредоточенность владели людьми. Лозунг «Родина или смерть!» читался в мужественной суровости лиц, в настороженном облике Гаваны. Оссовский: «Мы попали в самую гущу событий, за которыми с жадным вниманием следил весь мир. И с этого момента мы как бы слились с тем, что происходило вокруг нас, и работали с утра до позднего вечера». Оба художника выполнили множество полотен, этюдов, рисунков. Документальная насыщенность повествования соединена в них с живостью чувства, полнотой восприятия. В каждом рисунке, этюде, портретном наброске выступает художническая ненасытность: увидеть, пересказать языком искусства как на все, что ни есть в стране, лег отсвет революции. Ощущение боевой молодости народа, трудовой слаженности всей его жизни чутко уловлено художниками. Картины жизни Кубы, ее люди, ее природа оказались увиденными как бы «стереоскопически», с двух разных творческих точек зрения: более сдержанного и строгого в своей лаконичной манере В.Иванова и более лиричного, предрасположенного к поэтической очерковости Оссовского. Им нравилось рисовать лица бойцов. Лица неизменно разные – и волевые, и добродушные, и суровые, строгие и веселые. Соединение молодости, мужества, энтузиазма. Словно революционная Куба позировала в образе веселых молодых бородачей. Выразительные своей человеческой характерностью, этническим своеобразием и вместе с тем схожие тем общим выражением спокойной и ясной уверенности, которую продиктовало время, события, единая для всех судьба. Все, кто общался с Эрнесто Че Гевара (1928-1967), отмечали его ясный ум, аскетическую бледность, астматическое дыхание, выпуклый лоб, густую шевелюру, энергичный подбородок, спокойные движения, чуткий проницательный взгляд, решительность суждений. «Писать его было чрезвычайно тяжело, - вспоминал Оссовский, - Войдя в кабинет мы застали Че Гевару сидящим в кресле, с ногами, обутыми в солдатские ботинки, скрещенными на столе и лежащим рядом огромным револьвером». Рисунок – это самый живой, непосредственный и самый короткий путь от натуры к художнику и от художника к зрителю. В рисунке особенно ценится живописно-непосредственное ощущение натуры, культивируется импрессионистическая передача тона и света. Он воплощает в себе основу индивидуального мышления и видения художника. Порывистым, темпераментным и вдохновенным представлен в портрете кисти Оссовского Фидель Алехандро Кастро Рус (1926-2016) – революционер, государственный, политический и партийный деятель, руководивший Кубой с 1959 до 2008 года. В живописном портрете Фиделя достигнут максимум поэтической выразительности. Широкие плоскости красного цвета заливают холст. Впервые цвет у Оссовского становится средством композиционного построения, организующим началом художественного образа. Легендарный вождь революции оценил портрет, успел заказать с него копию и еще долго дарил дорогим гостям растиражированный образ, сделанный советским живописцем. В кубинской поездке впервые широко раскрылась способность Оссовского видеть духовный мир человека. Путь самооткрытия шел дальше. Солнечные краски Кубы, чистая и напряженная палитра цвета в натуре подсказали художнику контрастную яркую чистоту живописи. Его взгляд живописца стал зорким к лаконичным и сильным цветовым соотношениям: излюбленным мотивом стал контраст тонов светлых горячих и темных холодных. Свет стал средством композиционных построений.

Тетралогия «Рубежи жизни Родины» (1960-1969). Влечение к крупной мысли в искусстве, к значительности образов, к широким и цельным живописным построениям отразилось в эпическом повествовании о нерасторжимой связи поколений. Художник утверждает духовное единство советского народа. «Я сделал историю СССР- 20-е, 30-е, 40-е годы, 65-й – «Рубежи жизни Родины». Честно это делали Коржев в триптихе «Коммунисты», Моисеенко писал комиссаров. Но никто не делал историю». Историко-революционная тематика с оттенком легендарности сообщает произведениям современную остроту. Эмоциональный строй определяется оттенками колорита каждой из четырех частей. Стремительные диагонали, рассекающие пространство, определяют его границы и усиливают динамическое восприятие всего цикла.

«Год 19-й. После боя» – Гражданская война. После тяжелого боя отряд поит усталых коней. Минута покоя. Усталость взяла свое, и бойцы задремали, не сходя с лошадей. Романтический пафос революции увиден в багровых тонах, озаряющих всадников. Не случайна иконописность образов, высокий слог повествования.

«Год 30-й. На стройке» – после войны, разрухи – восстановление хозяйства. Напряженный человеческий труд, всенародное созидание. Труд, как бой, с полной отдачей физических сил. Драматическая напряженность в ржаво-стальном колорите земли.

«Год 1943-й. Возвращение» – Великая Отечественная война. Город, разрушенный фашистами, остовы обгоревших зданий. Лицо женщины, воплощение вечной возрождающей материнской силы, обращено к городу. С ним она ведет свою беседу. Как крик боли вспыхивают огненные плоскости руин, достигая трагического звучания.

«Год 65-й. Семья» – произведение решено в лирическом плане. Контраст жестких железобетонных конструкций и «крошечности» маленького человеческого существа, которое держит на коленях молодая мать. Оссовский: «Поднимаются со сказочной быстротой коробки зданий. Красивы ли новые кварталы? Для меня – да. Однообразные линии улиц, параллелепипеды домов, казалось, не создают игру форм, приятную для глаза. Но в этом своя красота. Для меня в этом кажущемся сером однообразии суть нашего беспокойного времени, геометрические фигуры зданий, круги бетонных колец труб, железные конструкции – из всего этого создается эстетика жизни. В этом однообразии форм и красок есть своя сдержанная красота».

Цикл «Рубежи жизни Родины» примечателен монументальным характером образов, подчеркнуто четким рисунком, крупными плоскостями одного цвета, обобщенными изображениями. Автор делает акцент не на деталях, а на формах изображенных предметов, колорите и композиции. «Я люблю до примитивизма обнажать, чтоб было ясно … Типа «Фаберже» не люблю. Люблю просто, ясно, красиво».

Характерная особенность творческого метода Оссовского – работа над большими сериями, циклами. В этом проявилось его постоянное желание как можно шире и глубже «осмыслить» материал. Серийность позволяла художнику «высказаться», донести свою мысль о связи поколений, о преемственности ценных духовных, моральных качеств народа: «Куба» (1960-1961), «Мексика» (1962-1964),«Рубежи жизни Родины» (1964-1969), «Люди Сибири» (1965-1985), «Славянские портреты» (1975-1978), «Чешские и словацкие мотивы» (1975-1978),«Болгарские новеллы» (1978-1981) «Кремлеада» (1980-е), «На земле древнего Пскова» (с 1967 года) … Каждая из этих серий воплощалась в форму выставок, снабженных пространными пояснениями автора. Оссовский проявлял себя истинным создателем экспозиционного пространства, переживая его как художественное произведение, как «…спектакли. Потому что я режиссирую на определенную тему, подбираю картины на определенную тему».

С 1960-х годов путешествия стали неотъемлемой частью творческой жизни Оссовского: Италия, Франция, Великобритания, Мексика, Куба, Болгария, Чехословакия, конечно, республики СССР…Петр Павлович не просто открывал для себя новые страны, с ним всегда был карандаш и бумага, с помощью которых он мог фиксировать впечатления. Будучи подлинным интернационалистом, он стремился постичь душу другого народа: изучал язык, историю. Пейзажи из цикла «Чехия и Словакия (1974-1977) возникают на холстах Оссовского во всем своем природном многообразии: фризами тянутся картофельные поля, уютные деревни сменяются горными видами, поэтичными по настроению. Особую роль композиционное построение играет в городских пейзажах с их резкими контрастами: плоскость реки и высокий холм с выразительными силуэтами средневековых строений. Серия«Древние камни Созополя» (1981) посвящена античному городу в юго-восточной Болгарии, известному с IY века до н.э. как греческая колония Аполлония. Созополь живописно расположен на небольшом полуострове, врезающемся в Черное море. Место на карте, прославленное во время русско-турецкой войны 1828-1829 - оперативная база Черноморского флота Российской Империи. Старинная часть города – архитектурный заповедник. В ней преобладают построенные в XIX веке деревянные дома рыбаков. Всматривание в историю, характерное для Оссовского, сообщало его работам крипто-смыслы. Камень, омываемый солеными морскими волнами, воспринимается как незыблемый страж этих старинных берегов, где в нагромождении прибрежных домиков читается силуэт креста, символ христианской Болгарии. А портрет старой рыбачки приобретает типические черты женщин, потерявших родных мужчин, своих защитников –мужей, сыновей, братьев.

«Да! И сейчас скажу: я человек державный!»

В 1980-х годах Оссовским была создана знаменитая «КРЕМЛЕАДА» - цикл картин, запечатлевших Московский Кремль монументально и патетично. «Я единственный, кто в 1980-е годы писал Кремль. Диссиденты тут же стали говорить, что я проправительственный художник». Оссовский никогда не был членом партии, считался скорее «левоватым». Пётр Павлович написал множество видов Московского Кремля с разных ракурсов, при дневном и вечернем свете. Над некоторыми картинами он даже работал в одном из правительственных кабинетов. Для этого понадобилось спецразрешение и пропуск на территорию Кремля. На полотнах доминантой возносится узнаваемая торжественно-белая Колокольня Ивана Великого XYI века. Любование вечностью, обозначение своей принадлежности к русской истории характеризуют старинный русский символ государственности. Четко разделены земля и огромное небо, где праздничный салют рисует «град небесный», славящий Победу.

Духовная родина художника Оссовского – Псков и окрестности.

«Моя жизнь художника сложилась неоднозначно. Многие годы прожиты в любознательном желании ознакомиться с искусством других стран и одновременно увидеть, с кистью в руке, жизнь людей и природу так не похожих на Россию земель. Другая ее часть прошла в беспрестанных путешествиях по огромной стране в поисках своего родного Дома, который у каждого свой». С 1967 года Пётр Оссовский узнал Псков и полюбил навсегда эти северные русские земли. «Найдя свой Дом, свою духовную Родину на Псковщине, я трудился денно и нощно, стараясь выразить свое глубокое уважение и любовь к нему. Столь серьезный творческий труд дарил мне бесконечные сомнения, и маленькие радости успеха, делающими меня уверенным в своих силах. Я принял с благодарностью то, что определила мне судьба и моим ответом на ее благосклонность стали картины, портреты и пейзажи о людях этой земли, о вдохновенных пушкинских мечтах, о некогда могучем городе-воине Пскове… Над землей древнего Пскова вечно витает дух великого искусства – древних строителей, иконописцев и подвигов русских ратных людей, помогавший мне глубже осознать существо изображаемого…Благодаря Пскову и его людям ко мне пришло особенное понимание русских традиций и культуры». Патетический характер псковской серии, монументальность ее образов явились новой ступенью в развитии публицистической темы полотен Оссовского. Художник жил и работал в Псковских землях около 50 лет. Он обращался к прошлому Псковщины, создавая исторически е композиции, воспевал, возводил к высокому символизму приметы современности. Оссовского привлекает архитектура Пскова, овеянная дыханием истории.

Псковский Кремль – масштабное фортификационное сооружение, сохранившиеся в древнем городе со времен Средневековья. Мощная крепость занимает территорию в три гектара в историческом центре Пскова, на высоком берегу над слиянием рек Великой и Псковы. Крепостная стена прикрывает собой Кром – изначальную крепость Пскова, где уже тысячу лет стоит главная святыня псковской земли – Храм во имя святой Троицы. Легенда рассказывает о том, как княгиня Ольга после того как стала христианкой (в 957 году в Царьграде) посетила родные псковские места. Остановившись на левом берегу реки Великой, она увидела как три солнечных луча сошлись в одной точке на высоком, заросшим лесом, скалистом мысу противоположного берега и сказала: «На месте сем будет храм пресвятой Троицы и град велик зело и славен будет». На площади перед собором - Колокольня XYIII века, где четыре уровня звона. И по сей день здесь сохранились несколько древних колоколов XYI века. Полотно «Псковский Кремль» проникнуто особым ощущением древнерусской архитектуры. Художник воспринимает ее как скульптурную композицию. «Плотный, вросший в землю собор, увенчанный шлемовидными куполами, - пишет художник, - напоминает группу витязей в шлемах, навеки вросших в землю как памятники былым походам и ратным подвигам русских дружин».

«Псковские кузнецы Пётр и Кирилл». На картине 1967 года - рабочие Псковской специальной научно-реставрационной производственной мастерской кузнецы-старообрядцы 75-летние Кирилл Васильевич Васильев и Петр Андреевич Ефимов. В сумрачном пространстве приземистой Церкви Преполовения изображены две монументальные фигуры. Суровые, не охочие до разговоров, они воплощают мужественный вековой труд, скрепляющий исторический путь страны, ее нравственную суть, скрытую под морщинами опаленных жаром лиц. В красочном слое - ржавь окалины, дымчато-сизые, дымчато-синие цвета побежалости – цвета нагрева и остывания каленого на огне металла. Отрешенная мудрость Кирилла и житейская правда Петра – они дух и быт России, соль земли, олицетворение ее силы и таланта. Работая над портретными образами, художник ищет в них типическое, народное, связующее эпохи и поколения. Что-то архаически патриархальное видится в белом как лунь старце Кирилле, прозревающем прошлое и будущее, будто не кузнец это вовсе, а древний волхв. Оссовский: «Есть какая-то связь между этими лицами и ликами псковских икон, грубоватых, но сильных и плотных по краскам».Натюрморт «Наковальня и васильки»- составная часть картины о псковских кузнецах. Василёк на Руси – символ святости, уважения, нежности и простоты. Любит скудные, песчаные, легко проницаемые земли. Синие ароматные цветочки - замечательные медоносы. Магическое значение василька – защита от нечисти. Сама живопись оказывается металлом, рабочим инструментом, угольной гарью из горна. Тяжелые, плотно положенные краски, слитные в своем созвучии задают восприятию мужественную серьезность.

«Есть в озере Псковском три острова чудных». ТАЛАБЫ - маленькие острова в юго-восточной части Псковского озера. На острове Талабск (или острове Яна Залита, названном так в честь героя гражданской войны), художник работал чаще всего, купил дом-мастерскую. «Я как попал на Талабы, так тут и осел. Много там было художников разных, но их сдувало как ветром. Не интересно им. Плоский остров и все. Это здесь деревья, луга, цветы… тут небритой земли – навалом. А там все выбрито. И только водная твердь, земная и небесная. А мне это интересно, что я пишу библейские тверди. И ещё лодки! Я до сих пор рисую воду, озера, облака и лодки».

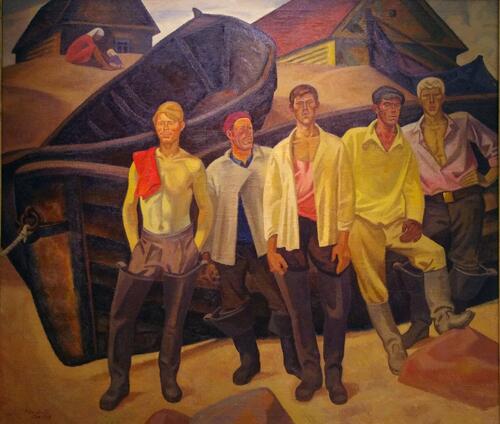

«…две трети из моей творческой жизни я отдал Пскову только лишь потому, что он был для меня Россией! Народ Пскова – очень тяжелый, очень острые люди. Мне пришлось три года пить водку с псковскими рыбаками, прежде чем они меня приняли и начали мне позировать». «Рыбаки Псковского озера» - наиболее значительное произведение цикла. Прототипы картины – конкретные люди. На одном из островов во время ловли снетка познакомился художник с бригадой молодых парней: Сергей Корольков, Николай Морин, Виктор Барышев, Николай Клюйков, Пётр Авдошинин. Оссовский: «Картина по моему замыслу должна иметь другой подтекст, кроме портретного изображения. Когда подъезжаешь к острову, то рыбаки, попыхивая папиросками, встречают незнакомцев внимательными и строгими глазами…Меня интересовала не бытовая сцена, виденная в жизни, а задача изобразить плотную стену стоящих парней, за спинами которых их дома, старики, жены, дети, и, наконец, родная земля – Россия». Возникнув на основе реальной сцены, «Рыбаки» явились размышлением художника над большой сложной темой - «Русские люди». Многозначительны и монументальны образы сурово-угловатых рыбаков. Словно рублены топором их загрубевшие лица и натруженные тяжелые руки. Крепко связаны они с избами, якорями и лодками, составляющими сущность их бытия. Располагая персонажей фронтально вдоль лодки, выделяя слегка центральную фигуру, художник достигает силуэтной выразительности, своеобразной красоты линий и пластику. «Скульптор в живописи», Оссовский создает форму светом, его рациональным использованием на полотне. Сложен и долог был путь к произведению. К «Рыбакам» сделано 50 эскизов и картонов композиции. Художник разрабатывал различные варианты решений пластического воплощения, дающих возможность проследить путь создания от первоначального замысла. Рисунки, исполненные мягким серебристым штрихом, строгие и не рассчитанные на эффект, они в своей обобщенности и простоте, четкости и весомости форм содержат сущность жизни. Ясность видения художника – в точности контура и силуэта, в проработанности рисунка без иллюзорной детализации.

Вот и последняя запись художника: «Но сейчас остров исчез, полностью исчез…нет рыбацкого колхоза, нет рыбаков, для которых это была настоящая профессия, а они оставались продолжателями промысла. Этот исторический промысел исчез на наших глазах… Нет колхоза, нет лодок, нет лодочников – все вымерли. Теперь никто не делает оригинальных псковских лодок. И я, художник, лишился своих натурщиков, потому что те лодки были для меня живыми. Вот это была композиция!».

Всю свою жизнь художник создавал одно эпическое повествование, посвященное знаменательным датам в истории России, ее героическим и трагическим страницам, русским людям и родной земле, которую он открыл для себя на Древней Псковщине, напоённой глубокой истинной красотой и суровым былинным величием. Его картины, живописные циклы, графические серии раскрывают «исторический подход в духе неразрывного единства времен». В 2007 году в Псковской картинной галерее открыт Персональный зал Народного художника СССР, Почетного гражданина г.Пскова П.П.Оссовского. Здесь собрано около 50 живописных работ художника, объединенных псковской тематикой и созданных им на северных российских землях. В 2012 к 1150-летию со дня первого упоминания в летописи древнего русского города Изборска, художник осуществил уникальный замысел – «Росписи Изборской Палаты – русской словесности и православной веры», являющиеся живописным памятником могучим духовным твердыням, на которых всегда стояла Россия. В 2013 году, продолжая и развивая тему целостности и единства идеи и исполнения, мастер создал «Русскую Палату» - росписи одного из залов Егорьевского историко-художественного музея. Зрелый стиль Петра Павловича характеризуется лаконичностью композиционных построений, сдержанностью выразительных средств, эпической силой образов.

В последних интервью Петра Павловича Оссовского, полных жестких и определенных оценок постперестроечному времени России, мы находим размышления об искусстве: «Живопись в загоне полном. Она трудно доступна», «Сейчас творчество переходит в изобретательство»; о родной стране: «Сейчас борьба против духовного состояния России»; о своем психологическом состоянии: «Буду грусти одни говорить». Пётр Павлович Оссовский умер на 91-м году жизни. Безвременно – говорят друзья. ОТ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАЛИ. Дочь Мария – актриса и педагог, сын Сергей - художник, академик Российской Академии Художеств, внуки Иван – артист и Вера – искусствовед - приняли решение похоронить пращура на Изборском древнем кладбище Труворова городища. Ибо здесь «очень важны Земля, Вода и Небо. Это человеком не видоизменено. Это вечность». Среди каменных крестов XY века близ церкви Николая Чудотворца XYII века поставлен камень на могиле художника. Как символ веры.

«Ты – Пётр, и на сем камне Я создам Церковь Мою и врата ада не одолеют её»