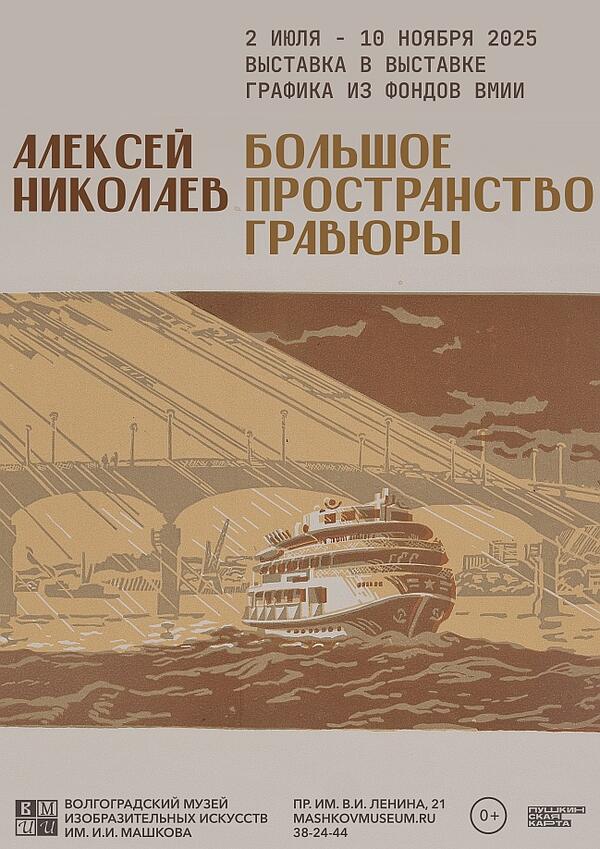

Выставка приурочена к 115-летию со дня рождения сталинградского графика и живописца Алексея Михайловича Николаева (1910-1994). Это мастер, с именем которого связано становление художественной жизни в нашем городе. Он получил известность как живописец еще в довоенный период и стал одним из первых членов Союза художников в Сталинграде.

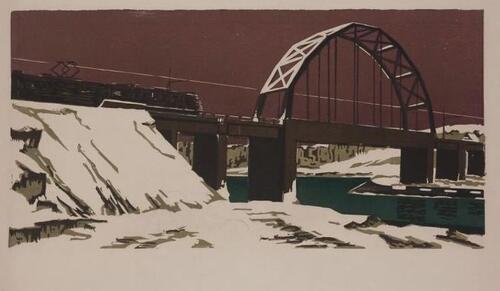

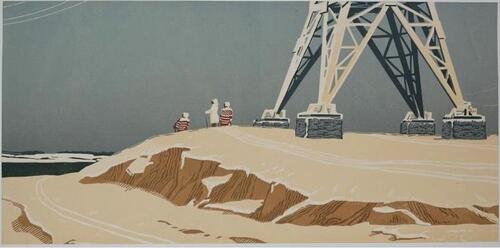

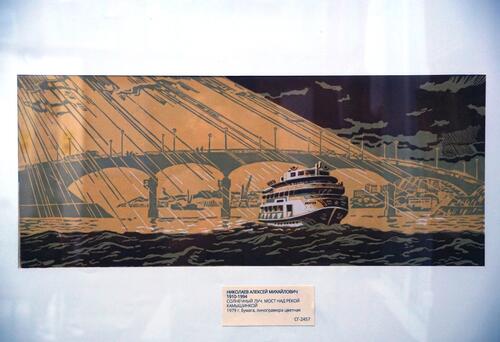

В Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова находятся более 40 его произведений. В экспозицию включено пять из них, выполненных в технике линогравюры в 1960-1970-е гг. Это пейзажи, запечатлевшие Волгоград и его окрестности, в которых значительную роль играют индустриальные мотивы: железнодорожные мосты, сооружения ГЭС, линии электропередач, транспорт. Созвучие природных и техногенных ритмов, вносящих футуристическое звучание, приведено здесь к величественной гармонии. Не случайно автор часто использует широко раскрывающиеся панорамные композиции, запечатлевшие нашу землю с высоты птичьего полета. Бескрайние водные и степные пространства решительно прорезаются силуэтами ажурных металлических конструкций, знаменующих освоение человеком земли и устремление в будущее. Планетарное чувство здесь соседствует с острым переживанием своей эпохи («Дорога на Волжскую ГЭС»). Рациональная лаконичность, энергия выразительного штриха сочетаются в его работах со сложностью и деликатностью цветовых созвучий («Солнечный луч. Мост над рекой Камышинкой»).

Работы А. М. Николаева являются частью обширной музейной коллекции, посвященной образу Волгограда. Для Алексея Михайловича, как и для целого ряда сталинградских художников его поколения (А. Легенченко, П. Гречкина, А. Быкова), тема судьбы и облика Сталинграда-Волгограда была ведущей. Однако он не был уроженцем Царицына.

Алексей Николаев родился в Саратове. С 1916 по 1917 г. семья жила в Царицыне, но потом вновь переехала в Саратов. Алексей рисовал с самого детства. В 1928 г. он окончил школу семилетку, в 1929 – художественную школу и поступил в Саратовский художественный техникум на оформительское отделение. В 1932 г. по распределению приехал в Сталинград, стал работать художником в клубе завода «Баррикады», вел изо-кружок при школе фабрично-заводского обучения. Его живописные пейзажи, натюрморты, жанровые сцены экспонировались на выставках, начиная с 1931 г. В 1934 г. А. М. Николаев был принят в члены Сталинградского товарищества «Художник», активно участвовал в праздничном оформлении города. Уже в довоенный период его работы экспонировались на выставках в Саратове, Сталинграде, Куйбышеве, Москве. В 1941 г. принимал участие в выставке периферийных художников в Москве. В 1939 г. был принят в члены Сталинградского отделения Союза советских художников.

В годы Великой Отечественной войны А. М. Николаев руководил деятельностью товарищества. Его агитплакаты и сатирические листы выставлялись в больших витринных окнах книжного магазина в центре города по образцу московских «Окон ТАСС». Возможно, предполагает исследователь волгоградской графики А. Филимонова, работа в плакате подтолкнет его в дальнейшем к его монументализации графических образов. В 1944 г. он был награжден медалью «За оборону Сталинграда», в 1946 г. – медалью «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны». С мая 1943 г. активно участвовал в возобновлении деятельности Сталинградского отделения Союза советских художников. С 1941 по 1947 гг. Николаев являлся председателем правления Сталинградского отделения Союза художников. С 1948 по 1950 гг. возглавлял товарищество «Художник». С 1943 г. он обратился к теме возрождения Сталинграда, делая многочисленные рисунки. На основе некоторых из них впоследствии были выполнены линогравюры. В 1940-1950-е гг. Николаев А.М. много работал и как живописец. За всю его жизнь состоялась лишь одна крупная персональная выставка в 1989 г., где его чествовали как старейшего на тот момент волгоградского художника.

Для нашей художественной жизни Алексей Николаев важен не только как один из творцов старшего поколения, начавший работать еще в довоенном Сталинграде. Он был одним из очень немногих участников сталинградской художественной жизни, оставивших свои воспоминания. Из них мы узнаем о наших художниках, их занятиях, облике Сталинграда, начиная с 1930-х гг. В его воспоминаниях есть и страницы, посвященные Сталинградской картинной галерее, утраченной во время августовских бомбардировок 1943 г. Однако его воспоминания обрываются на описании событий 1956 г., т. о. о времени создания представляемых сегодня работ у нас нет его собственных свидетельств.

Гравюры Николаева, вошедшие в экспозицию, относятся к периоду бурного развития искусства печатной графики в Волгограде. Он связан как с приездом профессиональных графиков (Н. Пирогова, А. Печенников), организацией печатного кабинета, так и с популярностью в обществе эстампа в рамках обновленной эстетики быта эпохи «оттепели».

В это время многие художники, изначально имевшие образование живописцев или оформителей обращаются к печатной графике, в их числе и А. Николаев. В это время облик города активно формировался и в свою очередь сам становился объектом осмысления для художников. Язык линогравюры позволял достичь лаконичности, обобщения, которые господствовали в монументальной среде.

Выставка знакомит лишь с одним из творческих этапов жизни Алексея Николаева. Однако можно утверждать, что именно здесь его дарование достигло полноты, силы выражения. 1960-1970-е гг. – время расцвета Волгоградского союза художников. В это время в городе проводятся многочисленные выставки, волгоградские авторы принимают участие в зональных, Всероссийских, Всесоюзных проектах. При этом лидирующие позиции занимают художники более молодого поколения, выпускники ведущих художественных вузов, носители новых художественных идей. В то же время продолжали работать авторы поколения Николаева, чаще всего уроженцы наших мест, выпускники Сталинградского художественного техникума. Им далеко непросто было найти свое место в среде активных молодых художников. Оставалось быстро учиться, находить свой неповторимый, слышимый голос.

Почерк Николаева приобретает определенность в динамизме, твердости, решительности линий, активных ритмах штриховки. Строгость организации композиции, четкость форм вносят в его работы ноту торжественности, серьезности («Ранний снег»). Жесткость линий сочетается с мягкими и изысканными цветовыми решениями.

Гравюры Николаева – яркое выражение процессов, происходивших в советском искусстве в целом, существовавшем в рамках социалистического реализма, что определило приверженность к темам труда, индустриального преображения мира. Их художественный язык сформировался в период «оттепели», вбирая пафос обновления, отголоски модернистских открытий. Эхо той эпохи продолжало звучать и в более поздних произведениях, определяя дух первооткрытия, приподнятость интонаций, присущих трактовке прозаических мотивов, свежесть взгляда, активность принятия мира. К 1970-м годам в советском искусстве происходит расширение круга традиций, на которые опираются художники, и заметное смещение в сторону построения собственных эстетических утопий, установка на обретение самостоятельной выразительности художественных приемов, артистичности.

Среди возвращаемых в арсенал искусства ранее забытых художественных языков начала века неожиданно живыми оказываются приемы стиля модерн. В работах А. Николаева, как и в листах его коллег по цеху Н. Пироговой, Л. Голуба, Н. Терентьева, П. Гречкина прочитывается печать воздействия мастеров Серебряного века (прежде всего А. Остроумовой-Лебедевой, В. Фалилеева), стилистических приемов модерна, претворившего в свою очередь влияния японской ксилографии.

А. Николаев сохраняет реалистичность, верность конкретным, узнаваемым мотивам. Однако ему удается найти свою особую оптику, позволяющую создать, пожалуй, одни из самых впечатляющих образов нашей земли. В его гравюрах главенствует пространство – великое, беспредельное. Не случайно автор часто избирает листы большого формата, укрупняет формы. Мир, расстилающийся перед наблюдателем, впечатляет планетарной мощью и грандиозностью технических преобразований. Этот мир безлюден. Человек (если он и есть) – лишь стаффаж, мельчайшие фигурки, подчеркивающие грандиозность окружающих стихийных сил. Вот летит электричка, надвигается могучий теплоход, устремляются в небо опоры ЛЭП, по мосту едут тяжелые грузовики, из-под турбин низвергаются водопады, с небес проливаются потоки света. Притихшие человечки, словно гости примостились на вершине песчаной гряды, у подножия титанической металлической конструкции, обозревая широчайшие пространства («На главной высоте России»).

Мир увиден сквозь особую призму, с изумлением и некоторой робостью, – словно из иллюминатора космического аппарата. Скрытый драматизм листов, где сталкиваются, ломаются штрихи и пятна, рождает ощущение таящейся внутри знакомых ландшафтов интенсивной жизни. Наблюдатель испытывает чувство не столь победное, но весьма странное, отстраненное. Человек как временный постоялец оказывается в этом мире, словно возникшем помимо его воли и участия. Он не повелевает этими силами, явно демонстрирующими свое превосходство. Мастер, достигая философского обобщения, сообщает нам нечто важное не только о характере нашего Места, где особенно ощутим сверхчеловеческий масштаб истории, но и о времени, положении человечества в современном мире.

Камерная выставка развернута в зале, посвященном искусству ХХ века. Зритель может увидеть не только линогравюры, но и печатную форму, что позволит получить представление о технической стороне искусства печатной графики.